市民局の決算特別委員会局別審査

市民局 決算局別

Ⅰ.質疑項目

1.歳入改善の新たな取組

(1)予算業務の改善

(2)市債の比率低減

(3)市民局独自の新たな取組

2.全庁的な展開で更なる市民協働による地域づくりの推進

(1)提案支援事業の概要

(2)推進に向けた新たな取組

(3)市民協働の全庁的な展開

3.情報公開と個人情報保護推進

(1)開示請求の電子申請

(2)本人確認のオンライン化

(3)尼崎市での個人情報一時所在不明の事件を受けた横浜市の対応

(4)個人情報保護への取組

4.スポーツの振興と推進体制

(1)スポーツ環境に関する都市ランキング

(2)スポーツを「する」環境の充実

(3)スポーツ行政を担っていることへの思い

5.犯罪被害者等の支援拡充

(1)幅広い広報

(2)支給基準の明確化

(3)職員のケア

(4)組織の体制強化と人材育成

6.LED防犯灯設置の改善

(1)設置基準の明確化

(2)個人申し込みの追加

(3)土木事務所と連携を強化

7.市民利用施設等感染症対策事業の改善

(1)均等配分の必要性

8.地域施設整備事業の拡充

(1)地区センターと地域ケアプラザを一体的に管理するメリット

(2)利用の促進に向けて広報

9.地域の特性やニーズに応じた個性ある区づくり推進費

(1)区長の権限強化

下記は時間の都合で全て発言出来ておりませんが、質問時に用意した原稿となりますのでご容赦願います。

Ⅱ.質疑内容

立憲民主党の都筑区選出のふじい芳明です。会派を代表して質問させて頂きますので宜しくお願い申し上げます。今回初めて市民局の質疑をさせて頂くことになり、決算他色々と資料や活動内容を確認させて頂きました。色々とご尽力を頂きありがとうございます。新型コロナウイルス感染症の拡大に伴いお困りの方が多い中で、市民サービスの充実を行い、市民の声を市政に反映できるようにし、安心して暮らせる社会のその実現が出来るように、市民局の皆様と一緒に取り組んで行きたいと考えておりますので、引き続き宜しくお願い致します。

委員長スライドの許可をお願い致します。

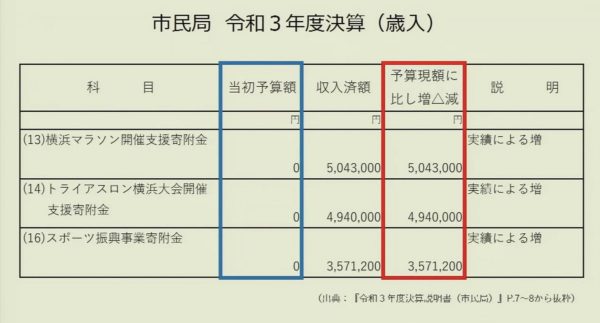

1.歳入改善の新たな取組

はじめに、市民局の「歳入改善の新たな取組」について伺います。

最初にスライドをご覧ください。

市民局決算資料の歳入のところに記載があったものです。一般寄付金のうち、横浜マラソン開催支援寄付金、トライアスロン横浜大会開催支援寄付金、スポーツ振興事業寄付金については当初予算が計上されていませんでしたが、決算では300万円以上の収入を得ることができています。市民局でも実行したいが予算の都合でなかなか出来な事業もあったと思います。当初予算額が「ゼロ円」では、事業の執行計画に大きな影響があったと私自身は考えております。

そこで、

①当初の予算で予算額が0で実際に入ってきたものがありますが、事業計画にも影響があるのでしっかり歳入の予算業務を行うべき、と考えますが、市民局長にお伺いします。

《市民局長答弁①》ふじい先生のご指摘のとおり、歳入予算の計上額につきましては、歳出予算の事業費に影響を与えると思っております。スライドにございます、横浜マラソンやトライアスロンの事業執行にあたりましては、令和2年度から、ふるさと納税制度を導入しておりまして、3年度の当初予算編成時点では実績が見込めないことから、3年度予算では、寄付金を歳入予算には計上いたしませんでした。今後は、ご指摘も踏まえまして、可能な範囲で、当初予算において歳入予算を計上してまいります。

次のスライドをご覧ください。

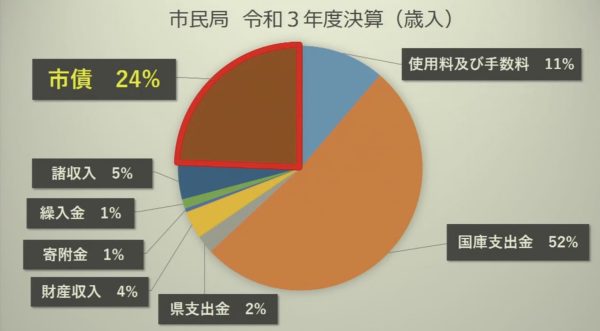

地方債である市債が約24パーセントの約28億円計上されており、事業を行う上で市債が多く使われています。

そこで、市民局は歳入の財源として、

②市債に頼っており改めるべきと考えますが、市民局長の見解を伺います。

《市民局長答弁②》スライドでお示しいただいた、市民局が活用している市債につきましては、区庁舎、市民利用施設を整備する際に発行する建設地方債でございます。将来にわたって長期間使われる公共施設を整備する際は、市債を発行することで、現在の市民と、将来の市民が費用負担を分け合って、世代間の負担を公平にすることができると考えております。また、全庁的な市債活用と借入金残高の管理は財政ビジョンや、現在策定中の中期計画におきまして適切に管理されており、市民局事業の施設整備費の財源として活用する市債につきましても同様であると認識しています。

本年6月に公表された財政ビジョンでは、今後の市税収入は減少する見込みとなっています。そのため、一般財源以外の財源確保に取り組むことは重要であると思います。

そこで、

③ 歳入を増やす市民局独自の新たな取組をすべきと考えますが、市民局長の見解を伺います。

《市民局長答弁③》本市の厳しい財政状況を踏まえますと、歳入と歳出の見直しに、これまで以上に取り組む必要があると認識しております。「令和5年度予算編成における歳出改革基本方針」では、先生のご指摘がありましたように、徹底的な事務事業の見直しによる歳出改革に取り組むことと併せて、積極的な歳入確保策の実施と、受益者負担の更なる適正化に向けた検討が示されております。市民局もこの方針を踏まえまして、新たな財源確保策を検討してまいります。

事業の推進のためには財源は非常に重要です。

(1) しっかり歳入の予算業務を行って頂くこと。

(2) 歳入を増やすために市民局独自で新たな取り組みを行うこと。

この2点を強く要望させて頂きます。

2.全庁的な展開で更なる市民協働による地域づくりの推進

続きまして、「全庁的な展開で更なる市民協働による地域づくりの推進」について伺います。

コロナ渦の影響もあると思いますが、支え合うこと励まし合うことが社会全体から薄れているように感じております。

私が幼い時は、支え合うことと励まし合うということが当たり前のように社会から感じとり、そして学び過ごして参りました。しかしながら最近はどうでしょうか。学校での陰険ないじめからの自殺、幼児虐待事件他想像を超える悲しい事件が多く発生しております。社会のみんなが、支え合い、励まし合って、みんな家族のようになれば、世の中は変えられると思って活動をしております。そのような中で地域の方から「ちょこっと子育てレスキュー隊」の話を伺いました。スライドをご覧ください。

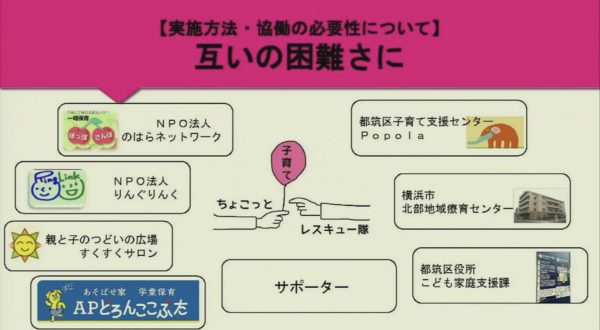

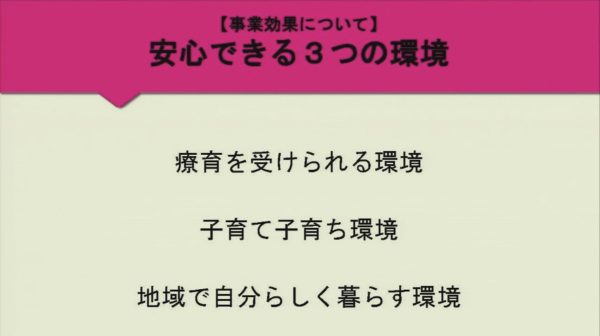

この活動は、横浜市北部地域療育センターを利用する間、保護者の方がそのきょうだい児の預け先に苦労しているという話を聞き、「ちょこっと子育てレスキュー隊」の皆様が同施設内での一時預かり保育を始めたというものです。この度、この活動が「市民協働の提案支援事業」に採択されたと聞いています。次のスライドをご覧頂きたいと思います。もう少し事業内容を説明させて下さい。

このような事業ですが、

④ 市民協働の提案支援事業の概要について、地域支援部長に伺います。

《地域支援部長答弁④》市民協働の提案支援事業は、地域課題や社会課題の解決を図ることを目的に市に対して提案された協働事業について審査を行い、採択された事業に対して、経費の助成や提案事業の実現に向けた伴走支援を行うものです。市民協働条例に基づく事業で、提案事業の審査は附属機関である市民協働推進委員会にて行われます。令和3年度は「ちょこっと子育てレスキュー隊」の御提案含め、3件が採択されました。

昨今、地域課題は複雑化しています。その解決には「ちょこっと子育てレスキュー隊」の活動のように、市民の皆様が把握した地域のニーズを、活動に結び付け、行政に働きかけながら協働で取り組むことが、今後、益々求められていくと考えており、横浜市の市民協働への支援が重要になると考えます。

そこで、

⑤ 市民協働の推進に向けた新たな取組が必要と考えますが、市民局長の見解を伺います。

《市民局長答弁⑤》新たな地域ニーズへの対応や新たな活動の創出には、これまで以上に多様な主体間の連携・協働が必要であるというふうに考えており、様々な主体同士のつながりを生み出す環境づくりの強化に取り組んでまいります。具体的には、市にあります市民協働推進センターと、18区にあります市民活動支援センターとの情報共有の促進、中間支援組織間のネットワークの強化を通じて、コーディネート力の向上を目指してまいります。さらに、市民協働推進センターとともに、公民連携の相談・提案の窓口である「共創フロント」、SDGsの達成に向け多様な主体をつないでいる「SDGsデザインセンター」、これらとの連携を深めて、中間支援組織に対する支援の幅をいっそう広げてまいりたいというふうに考えております。

地域課題が複雑化している中では、市民のニーズに基づいた地域活動は多様な分野にわたります。課題解決に向けた市民協働に取り組んでいくためには、市民局だけでなく、全庁的に取り組むことが必要だと考えます。

そこで、

⑥ 市民協働の全庁的な展開を図るべきと考えますが、副市長の見解を伺います。

《大久保副市長答弁⑥》市民協働事業を担当する職員ばかりではなく、全区局の職員一人ひとりが、市民の皆様をはじめ多様な主体との協働・共創に取り組む意識を持っていく、そして地域や社会の課題の解決に向けて具体的な行動を起こしていく、こうしたことが重要であると考えております。そのため、市職員を対象といたしまして、市民協働推進センターが講座を開いております。その中で各区局が実施している協働事例を共有する、また協働に関する理解を深めまして伴走支援をしていく、スキルアップを高めていく、こうした内容の研修を行っております。また、市民協働推進センターでは、民間企業、あるいはNPO、あるいはその他の多様な主体が、協働を希望する団体、そうした団体が区局に紹介してもらいまして、その紹介と共にサポートをしていく、こうした取組を進めております。このようなことを通じまして、全庁的な展開を図っていく土壌にしっかりと繋げていきたいと思っております。

⑦ 予算的なことも全庁で展開を図るべき

《大久保副市長答弁⑦》あくまでも市民協働推進センターの取組ということでございまして、団体への金銭的な支援は含まれておりません。

市民、企業、行政、学校等の様々な主体が支え合い、安心して暮らせる社会を共に作り上げていくためには、協働に取り組む風土が非常に重要です。

(1) 市民協働の推進に向けた新たな取組を行って頂くこと

(2)市民協働の全庁的な展開を図って頂くこと

この2点を強く要望させて頂きます。

3.情報公開と個人情報保護推進

続きまして、「情報公開推進」について伺います。

横浜市では、開示請求の手段として、「窓口」、「郵送」、「電子」と、3つの申請方法があります。

このうち、電子申請が占める割合は、令和3年度で約28%と聞いていますが、「低いかな」というのが率直な感想です。

そこで、

⑧ デジタル社会の早期実現に向けて、開示請求においても電子申請を活用すべきと考えますが、市民局長の見解を伺います。

《市民局長答弁⑧》個人情報の本人開示請求におきましては、本人であることの確認ということが課題となっておりまして、電子申請での取扱いはしておりませんけれども、行政文書の開示請求においては、簡易に行える電子申請を24時間受け付けるような活用も進めております。窓口での申請には、職員と相談しつつ対象文書を探すことができるといった利点もあろうかと存じます。引き続き電子申請も併用する中で、幅広く対応してまいります。

電子申請が増えれば、市民の利便性向上だけでなく、受付をする職員の皆さんの負担軽減にも役に立つのではないかと思いますので、PR等に取り組んでいただけますよう、お願いいたします。さて、今の局長からの話によると、本人情報の開示請求については、電子申請の対象としていないとのことでした。本人開示請求の電子化ができないと、なかなか進まないように思います。

そこで、

⑨ 個人情報本人開示請求について、本人確認をオンラインでできるようにすべきと考えますが、局長の見解を伺います。

《市民局長答弁⑨》今、市民局で行っております郵送申請につきましては、請求者の住所等の本人確認情報をマイナンバーカード等で確認ができます。ただ、電子申請では「利用者IDとなる電子メールアドレスが本人のものであるということ」をオンラインで確認する手法が現在のところございません。そのため悪意のある「別人によるなりすまし申請」での「機微にわたる個人情報の漏えいリスク」を否定できないということがございまして、このような技術的課題がある中で、デジタル社会の実現による利便性等の向上も必要なことと認識しておりますので、今後、委員のご指摘は研究していきたいと存じております。

本人開示請求の場合、開示されるのが個人情報ですから、一般の開示に比べ、慎重に取り扱う必要があるのも分かります。今後関係条例の改正も予定されているとのことですので、市民の皆様の利便性を考え、電子申請の活用拡大に取り組んでいただくことをお願いします。

続きまして、「個人情報保護推進」について伺います。

今年6月、尼崎市では、全住民の個人情報が一時所在不明になるという、衝撃的な事件が起こりました。結果的にUSBメモリは発見されたとのことですが、不安に思う市民の方は多い思いまし、また、あってはならない事態だと感じます。

そこで、

⑩ 尼崎市の事件を受け、横浜市ではどのような対応をとったのか、市民情報室長に伺います。

《市民情報室長答弁⑩》尼崎市の事件は、市の許可を得ずに受託業者が再々委託を行い、その再々委託先において個人情報を保存したUSBメモリが一時所在不明となったというものです。横浜市では、再々委託は禁止しておりまして、再委託の際も市の承諾を得るべきことを契約で義務付けております。この事件を受けまして、6月30日付でデジタル統括本部と連名で、契約条件が適切に履行されているかを確認するよう、庁内に注意喚起を行いました。

ルールというのは、作っただけでは意味がありません。きちんと守られてこそ意味があることですので、各職場や委託先の皆さんがルールを守るよう、適切な取組をお願いいたします。さて、横浜市では、尼崎市ほど大規模な漏えい事件が起きていないのは幸いですが、いつ発生しないとも限りません。昨年度の個人情報漏えい件数は429件と、過去最悪だったと聞いております。これでは、市民の皆様の信頼を得るのは難しいのではないでしょうか。

そこで、

⑪ 今後、個人情報保護条例の全部改正を予定されておりますが、個人情報保護についてどのように取り組んでいくのか、市民局長に伺います。

《市民局長答弁⑪》現在、横浜市の個人情報保護条例で定められていることの多くが、新たに個人情報保護法に定められることになりますので、この条例を全部改正する必要が生じております。新しい個人情報保護法については、既に国からガイドラインなども発出されておりますので、庁内に周知を図りまして、適切に運用してまいりたいと考えております。また、発生している漏えい事故の原因分析を行いますと、誤交付や誤送付なども多く、ダブルチェック等の確認を丁寧に行っていれば防げたのではないかという事案もございます。漏えい事故が多発するようでは、市民の皆様からの信頼も得られませんので、研修等あらゆる機会を捉えて、注意喚起をしてまいりたいと考えております。

個人情報の取扱いが、いい加減な業者さんがあれば、取引をやめることもできますが、市民の皆様は、横浜市の取扱いが雑だからといって、市との関係を断つことはできません。引き続き個人情報保護に取り組んでいただくことをお願いしたいでしすし、また

(1)開示請求においても電子申請を活用すること。

(2) 個人情報本人開示請求について、本人確認をオンライン出来るようにすること。

を要望させて頂きます。

4.スポーツの振興と推進体制

続きまして、「スポーツの振興(しんこう)と推進体制」について伺います。

本年4月に野村総合研究所が、「スポーツ環境」に関する都市ランキングを公表しました。これは、人口規模等を考慮して選定した国内106都市を対象に、誰もがスポーツに親しみ、アクティブかつ健康的な生活を営む都市の環境について、スポーツを「する」「みる」「ささえる」の3つの視点から分析を行い、ランキング化したものです。この都市ランキングで横浜市が総合で第1位となりました。

そこで、

⑫ スポーツ環境に関する都市ランキングにおいて、本市が総合1位だったことについてどのような理由だと考えておられるのか、市民局長に伺います。

《市民局長答弁⑫》スポーツ振興に関しましては、横浜市では「する」「みる」「ささえる」ということで取り組んでおります。今回のランキングにつきましては、その中の特に「みる」というところで突出してよい評価をいただいた結果ということになっております。横浜には横浜スタジアムや日産スタジアムなど日本を代表する施設を有するとともに、トップスポーツチーム、13チームと連携してスポーツへの関心を高める取組を進めてまいりました。また、世界三大スポーツ大会などの大規模スポーツイベントを開催したことなど、長年の取組の成果の現れだとも考えます。今後も、スポーツによるまちづくりを通じて、地域の活性化及び市民の健康増進につなげてまいる所存でございます。

この都市ランキングでは、横浜市は「みる」環境が充実している一方で、「する」環境が平均よりも低いとされています。人生100年時代の基盤は一人ひとりの心身の健康です。スポーツを「する」ことは、体力の向上や身体的な健康だけではなく、心の健全育成や精神的な充足感の獲得につながります。また、ともにスポーツを楽しむことで希薄化した地域コミュニティの活性化にもつながります。

そこで

⑬ スポーツを「する」環境の充実に向けた取組について、スポーツ統括室長に伺います。

《スポーツ統括室長答弁⑬》スポーツを「する」ということは、委員のご指摘にもございましたが、健康の維持・増進だけではなく仲間づくりや地域コミュニティの活性化など、市民の皆様の心豊かな生活に繋がると考えています。今後も、誰もが気軽にスポーツを楽しめるよう、地域の皆様をはじめスポーツ関係団体や民間企業等と連携して、スポーツの場、または機会づくりなど「スポーツ環境の充実」に取り組んでまいります。

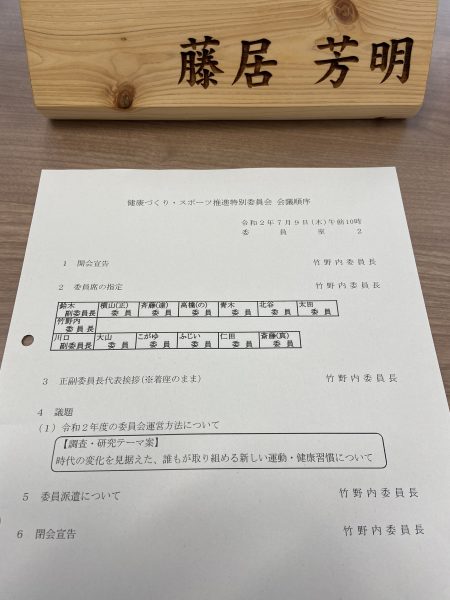

スポーツ振興は横浜が選ばれる都市となるためにも大変重要な政策です。 私は一昨年、健康づくり・スポーツ推進特別委員会の一員として、健康やスポーツについて議論を重ねてきました。今回改めて決算に目をとおす中で、市民局所管の外郭団体である横浜市スポーツ協会が、本当に多くのスポーツ事業に取り組んでいることにとても驚きました。 このスポーツ協会が受託している指定管理施設には、市民局だけでなく環境創造局、健康福祉局、こども青少年局など、様々な局が所管している施設が含まれています。言い換えれば、様々な局の事業にスポーツ協会が専門的に取り組んでいることになります。行政としても、スポーツ協会同様、一つの局で専門的にスポーツに取り組んでいくべきと考えますが、現状は市民局の中にスポーツ統括室を置いて取り組まれています。

そこで

⑭ 市民局がスポーツ行政を担っていることへの思いについて、市民局長に伺います。

《市民局長答弁⑭》今年6月に策定しました「横浜市スポーツ推進計画」では、市民の誰もがスポーツを通じてウェルビーイングを実現できることを目指しています。また、地域スポーツの振興に関しましては、各自治会町内会から選出されたスポーツ推進委員の皆様の活動に支えられております。こうしたことから、地域活動や人権など、市民生活に深く関わる事業を所管する市民局がスポーツ行政も現在担っております。「すべては市民の元気のためにつなぐ・つくる・まもる」に基づき、スポーツで、人と人をつなぎ、地域コミュニティをつくり、市民の皆様の健康をまもる、という思いをもって、これからも市民生活をしっかりと支えてまいります。

ぜひ課を超えて横断的に取り組んでいただき、より一層スポーツ振興が推進されることを期待しております。

5.犯罪被害者等の支援拡充

続きまして、「犯罪被害者等の支援拡充」について伺います。

横浜市はこのような対応をされております。

犯罪被害者等支援事業は、非常に意義のあるものだと考えていますが、知らない方もいらっしゃるのが実情です。

そこで、

⑮ 市民の方に幅広く広報をすべきと思いますが、人権担当理事の見解を伺います。

《人権担当理事答弁⑮》これまでも、市民の皆様が訪れる機会の多い市民利用施設等でのちらし等の配架、また、広報よこはまでの広報、市営地下鉄車内への広告掲出など、様々な場を活用して積極的な情報発信に努めています。また、令和3年度からの新たな取組として、市民向け講演会を、オンライン配信を併用して開催したほか、さきほどのスライドにもございました、やさしい日本語版のちらしも作成しました。なお、犯罪被害に遭われた方は、まずは警察に相談されるケースが多いことから、警察担当者の理解も非常に重要になります。そこで、令和3年度は、市内すべての警察署を訪問しまして、事業説明会も開催しました。今後も、支援を必要とする方が確実に相談室につながることができるよう、幅広く広報に取り組んでまいります。

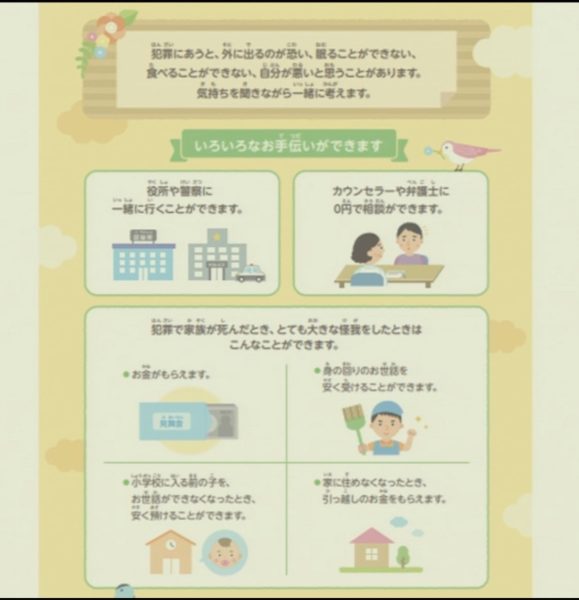

是非、しっかり幅広く広報に取り組んでいただきたいと思います。その際は、SNSの活用も視野に入れて頂きたいと思います。スライドをご覧頂きたいと思います。この制度は非常に助けになりますが、リーフレットやちらし、ホームページを拝見する限りでは、支援金の支給基準や要件についての具体的な記載が見当たらないように思います。

⑯ 経済的負担軽減の支給基準がわかりにくいと思います。支給基準を明確にすべきと思いますが、人権担当理事の見解を伺います。

《人権担当理事答弁⑯》経済的負担軽減の支給基準についてですが、先ほどのちらしはA4ですけれども、この他、リーフレットはA4判3つ折りのものがございます。これもスペースに限りがありまして、見舞金の支給制度のポイントを絞ってお伝えしているため、内容は非常にシンプルにしております。ご指摘のように、分かりにくい面もございますので、今後、ホームページに、より明確な支給基準を掲載するとともに、ちらし等にホームページアドレスの二次元バーコード、これを印刷するなどの見直しを行って、より分かりやすくしてまいりたいと思っております。

多くの方に支援が届くよう、検討をお願いします。

さて、令和3年度の相談・支援実績は、延べで871件だったとお聞きしています。また、相談内容については、ここのところ性犯罪が最も多く、令和3年度は延べ376件、また、殺人は91件だったとお聞きしています。相談内容を察するに、相談対応をする職員さんにも相当の負荷がかかると思われ、

⑰ 職員さんのケアどのようにされているのか、人権担当理事に伺います。

《人権担当理事答弁⑰》現在、相談室には、社会福祉職として採用され、相談業務の経験がある正規職員2名が配置されております。資格を持ち、経験も豊富な専門職でございますけれども、相談業務に関するセルフケアに加え、相談員が相互にアドバイスを行っております。また、上司である係長・課長も積極的にコミュニケーションをとり、相談員が孤立したりすることがないよう、留意しております。

職員さんは、犯罪の内容により、相談者により適切に寄り添うため、男性1人、女性1人の2人体制だと聞いています。これだけの件数を、職員さん2人で対応されているわけですので、さぞ大変だろうと思います。想像ですが、女性相談員が支援のため外出している際に、女性相談員を希望される方から相談が入った場合、専門職ではない、職場に残っている女性職員が代わりに対応する、ということは、対人支援の高度なスキルを求められる職務の内容上、難しいのではないでしょうか。相談員は、休暇などが適切に取得できているのでしょうか。

そこで

⑱ 組織の体制強化と人材育成はどのようにされているのか、市民局長に伺います。

《市民局長答弁⑱》組織体制につきましては、相談員が相談業務に集中できるように、また、円滑に事務手続きを進めるために、補助要員として会計年度任用職員を1名配置しています。相談員の人材育成につきましては、職場でのOJTを基本としながら、外部の専門機関が開催する、PTSD(心的外傷後ストレス障害)などに関する研修にも積極的に参加し、スキルアップに努めております。なお、人権課では、全ての市職員が自分ごととして犯罪被害者等支援に取り組むことができるように、一般職員向けの研修を毎年実施するとともに、社会福祉職向けの研修も実施し、人材育成に努めております。

私も「自分や家族が犯罪被害に遭ったら」と想像してみると、犯罪被害者相談室の存在は、大変心強く感じられます。今後も、支援が途切れることがないよう、警察等の関係機関とも連携しつつ、犯罪被害に遭われた方により一層寄り添えるような支援内容・体制づくりをお願いします。

6.LED防犯灯設置の改善

続きまして、「LED防犯灯設置の改善」について伺います。

これまで本市においては、自治会町内会からの申請等に基づき、LED防犯灯の整備を進めてきました。

毎年多くの申請があると聞いていますが、厳しい財政状況を踏まえると、全ての要望に対応することは難しいのが実情だと思います。

都筑区の方から相談を受けて防犯灯を設置

しかし、私の地元では、周辺状況から明かりが必要と思われる場所であっても、一方の自治会では新設が認められ、他方では認めらなかった事例があり、どのような基準で設置の可否が判断されているのか不明確であるとの声が上がっています。

そこで、

⑲ 設置基準を明確にすべきと思いますが、市民局長に見解を伺います。

《市民局長答弁⑲》防犯灯設置する際の設置基準につきましては、自治会町内会からのご要望を含めまして、多くの地域住民の方が通行する場所であること、これを基本として区役所等と優先順位を含め調整しております。先生ご指摘のように厳しい予算状況の中ですので、設置できる灯数に限りがあるため、設置基準に合致する申請であってもお応えできないケースもございます。現在の本市の防犯灯新設は、制度上、地域の代表者である自治会町内会が、地域の要望を反映して申請することとされています。

しかし、空き巣や窃盗などの犯罪が発生した場合、住民が速やかに防犯灯の新設を求めるケースもあると思います。自治会町内会に属していない、自治会町内会へ設置の相談をするのは時間がかかる、などの理由により、市に直接、新設を求めたいと考える住民もいるでしょう。

そこで、

⑳ 個人でも申し込めるように改善し新たな取組も進めるべきと考えますが、市民局長の見解を伺います。

《市民局長答弁㉒》本市の防犯灯は自治会町内会の代表者の方から申請をいただいて設置しております。自治会町内会の皆様には、申請にあたりまして、地域の住民の方々のご意見のとりまとめ、あるいは要望ごとの優先順位づけを担っていただいておりますので、個人個人の方から個別での申請受付というところまで、現時点では申し訳ございませんが考えておりません。防犯灯は、もとは自治会町内会の資産として、地域が主体となって、設置や維持管理に取り組んでいました。現在は、市に移管され市民局が管理していますが、不点灯などの不具合の通報は、地域の皆様に頼っているところが大きいと聞いています。

市の組織として各区に土木事務所があり、幹線道路等の照明などの防犯灯より大型照明の維持管理をしているわけですが、区内全域で道路等のパトロールを行っているなど、機動力もあり、防犯灯も土木事務所と連携して保守管理をしていくべきと考えます。これにより地域の負担も軽減するのではと思います。

そこで、

㉑土木事務所と連携を強化して新たな保守管理をすべきと考えますが、市民局長の見解を伺います。

《市民局長答弁㉑》地域に設置されております照明灯は、例えば道路照明灯や公園灯は、先生ご指摘の土木事務所の所管になります。それから、各商店街灯は各商店街、マンション灯は各マンションの管理組合ということで、それぞれの施設管理者がそれぞれの照明の維持管理をしております。一方で、防犯灯につきましては、自治会町内会が所有していた、維持管理していた蛍光灯の防犯灯を市へ移管したもので、これを市民局がLED化をして、維持管理をして、土木事務所が無償で道路占用許可をすることで、地域の皆様の負担軽減にもつなげています。もちろん緊急時、例えば大雨とか台風等で防犯灯が倒れちゃった、で道路の通行の妨げになったような場合には、土木事務所が緊急対応を行っておりますので、今後とも防犯灯の維持管理につきましては、平常時・緊急時含めまして関係機関と連携して対応に当たってまいりたいと考えております。

1. 設置基準を明確にすること

2. 個人でも申し込みを行えるようにすること

2点を強く要望させて頂きます。

また地域の負担の軽減、速やかな修繕対応が実現する防犯灯の保守管理方法を検討していただくことを要望致します。

7.市民利用施設等感染症対策事業の改善

続きまして、「市民利用施設等感染症対策事業の改善」について伺います。最初にスライドをご覧頂きたいと思います。

新型コロナ感染症拡大防止対策については、各局で様々な対策を行っているところであり、市民局では、令和3年度に、緊急雇用創出事業の経費を活用して、市民の皆様にとって身近な市民利用施設等の感染症対策事業を実施したと聞いています。

しかし、その決算状況を見ると、実施している区とそうでない区があり、事業費に差があります。

緊急雇用対策事業は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で経済状況が悪化し、解雇などにより、市内在住者で職を失った方などの生活の安定を図ることを目的に、感染拡大防止や市民生活支援のための新たな業務を市内中小企業等への委託や本市が直接雇用することで、次の雇用への一時的なつなぎの雇用機会創出を行うものです。

その事業の趣旨を考えれば、雇用機会の均等ということからも、すべての区で実施すべきだったと考えます。

そこで、

㉒補助目的からすると区により差が出ているが均等に配分できるように調整すべきだったと考えますが、市民局長に見解を伺います。

《市民局長答弁㉒》ご指摘頂きました市民利用施設等感染症対策事業は、区庁舎あるいは市民利用施設を安全にご利用いただくために、国の臨時交付金を活用して、区役所や地区センターなどの消毒業務等を実施したものでございます。当然事業の前にはそれぞれの施設では、新型コロナウイルス感染症の対策を講じておりましたけれども、日頃から感染症対策を実施している中で、予算が足りない部分ですとか、あるいはプラスアルファで予算が必要な部分が生じた施設において、より一層の感染症対策を必要とした区がこの交付金を活用したため、各区において差が生じている状況でございます。

感染拡大防止や市民生活支援のための新たな業務を、市内中小企業等への委託や本市が直接雇用することで、次の雇用への一時的なつなぎの雇用機会創出していくことは、横浜の経済にとっても大変重要なことだと考えます。

市内均等に雇用機会が創出されるよう、市民局として制度の趣旨の理解を深めていただき、事業を活用していただくことに期待しています。

8.地域施設整備事業の拡充

続きまして、「地域施設整備事業の拡充」について伺います。

私の選出区である都筑区において、都田地区センターが地域ケアプラザと合築で整備され、今年6月に開所しました。都田地区センターは区内で5館目、都田地域ケアプラザは区内で6館目となり、また、地区センターにおいては、市内で81館を整備する計画の中で最後の81館目の地区センターとなります。

都田地区センターは地域ケアプラザとの合築(がっちく)ということもあり、管理運営は一つの指定管理者が行っていますが、一つの指定管理者が一体的に管理することで、別々の指定管理者が管理するよりもメリットがあると思いますが、

そこで

㉓地区センターと地域ケアプラザを一つの指定管理者が一体的に管理するメリットは何か、市民局長に伺います。

《市民局長答弁㉓》ご指摘の都田地区センターと都田地域ケアプラザは、地区センターと地域ケアプラザの複合という意味では市内で2例目になります。このような複合化した施設を、一つの指定管理者が一体的に管理することで、管理費ですとか人件費等について効率的な運営が期待できると考えております。また、指定管理者が行います自主企画事業を通じて、それぞれの利用者による交流が広がるとともに、例えば地区センターを利用している若い世代などが、日頃、利用機会の少ない地域ケアプラザを通じて、高齢者や福祉への理解を深める機会につながる ということも期待できると考えております。

ぜひ、利用者にとっても利用しやすい施設の運営管理をお願いします。

都田地区センターの利用人数は、団体、個人を合わせて、開所した6月は約930人、7月は約1,130人、8月は約940人となっています。開所して3か月が経ちましたが、区内の他の地区センターと比べると決して多いとは言えず、今後はさらに利用者を増やしていくことが必要と考えています。

そこで、

㉔同一法人のメリットを活かして、利用の促進に向けて広報をすすめるべきと考えますが、市民局長の見解を伺います。

《市民局長答弁㉔》ご指摘のように同一法人が運営することによって、それぞれ施設の情報を一体的に発信する、広報することが可能となります。そのようなメリットを踏まえまして、ホームページでの施設や事業等の紹介だけでなく、広報よこはまや施設の広報紙における講座あるいはイベントの掲載等について、利用者目線で分かりやすく発信するなど、今後も区と連携しながら、効果的な広報活動に取り組んでまいります。都田地区センターは地域の皆様にとっても長年待ち望んでいた施設でもあり、多くの方に利用していただける施設となるように、指定管理者や区と連携を図りながら取り組んでいってほしいことを要望して最後の質問に移ります。

9.地域の特性やニーズに応じた個性ある区づくり推進費

最後に「地域の特性やニーズに応じた個性ある区づくり推進費」について伺います。

個性ある区づくり推進費は、地域に最も近い区役所が、地域の課題やニーズに迅速かつきめ細かく対応するため、区自らの裁量、創意工夫に基づき様々な事業を実施している予算です。

地域のニーズといえば、例えば私の地元の都筑区は、18区の中でも特に未就学児童の占める割合が高く、子育て世帯が多いのが特徴であり、子ども・子育て世帯への支援が求められています。

また、コロナ禍での子育てが長く続いており、今までとは違ったニーズも生まれていると思います。

このような状況だからこそ、個性ある区づくり推進費を活用して、子ども・子育て世帯の声を聞いてほしいと、先日開かれた区づくり推進横浜市会議員会議で要望しましたが、現在の区長の権限でできる範囲が限られており、なかなか対応が難しいようです。

そこで、

㉕区長の権限をさらに強化し、地域の特性やニーズに応じて個性ある区づくり推進費をより一層活用すべきと考えますが、副市長の見解を伺います。

《大久保副市長答弁㉕》区が執行する予算は、先生もご承知のとおり、区の裁量によって、また地域特性に応じた事業が展開できるようにするための予算、自主企画事業費といったものと、18区一律のサービス水準で局が編成をして区に配付をする、いわゆる区配予算というものがございます。区役所は市民に最も身近な行政機関でございますので、まずは市民の皆様の声を丁寧に伺い、そして地域の課題やニーズを把握することが必要でございます。その上で、区の裁量で対応出来るものについては自主企画事業費で、また、国の制度に関する課題や、あるいは18区に共通する課題など、1つの区の問題ではないものについては関係局に提案をする、区長から市長に対して予算要望するといいますか、区から提案するこうした制度もございますので、こうした役割分担をしながら課題解決にしっかりと取り組んでいきたいというふうに考えております。

日ごろの活動の中で区民の皆さまから様々な声を聴き、機会を捉えて区に伝えていますが、個性ある区づくり推進費がその声に十分応えられていないと感じています。

せっかく区が裁量を持って事業を実施するための予算があるのに、区長の権限によって制限され、本来の趣旨が十分に発揮されないことは、とても残念です。区長の権限を強化し、個性ある区づくり推進費を、地域の課題やニーズに十分応えられる予算とすることを強く要望して、私の質問を終わります。

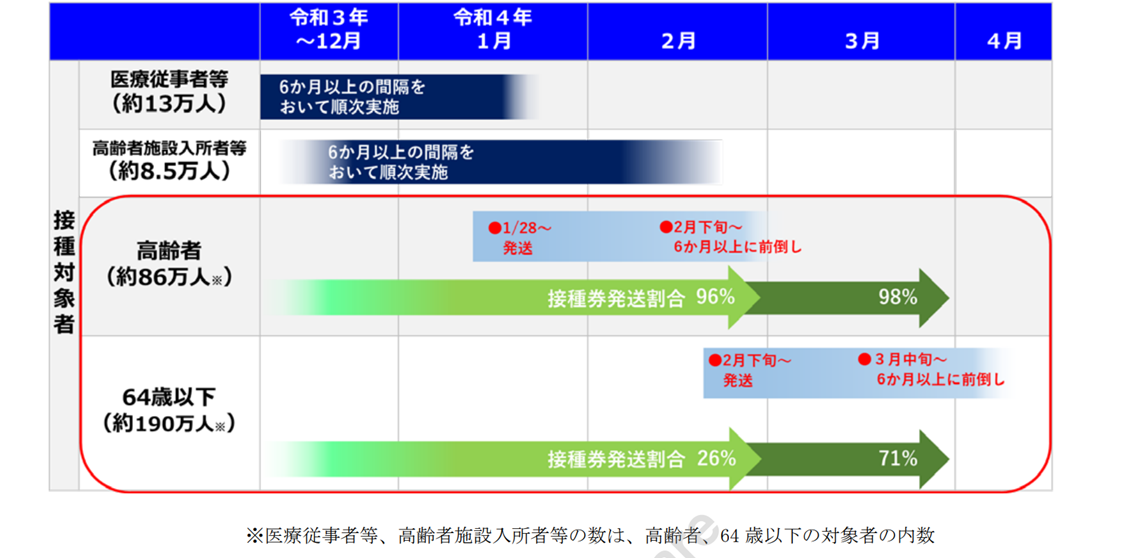

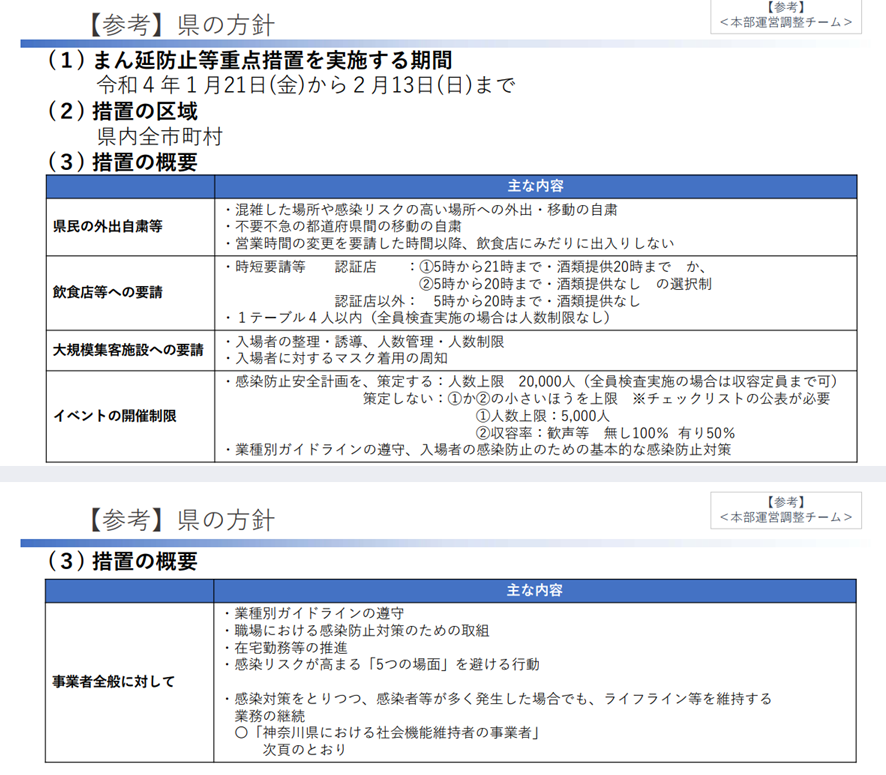

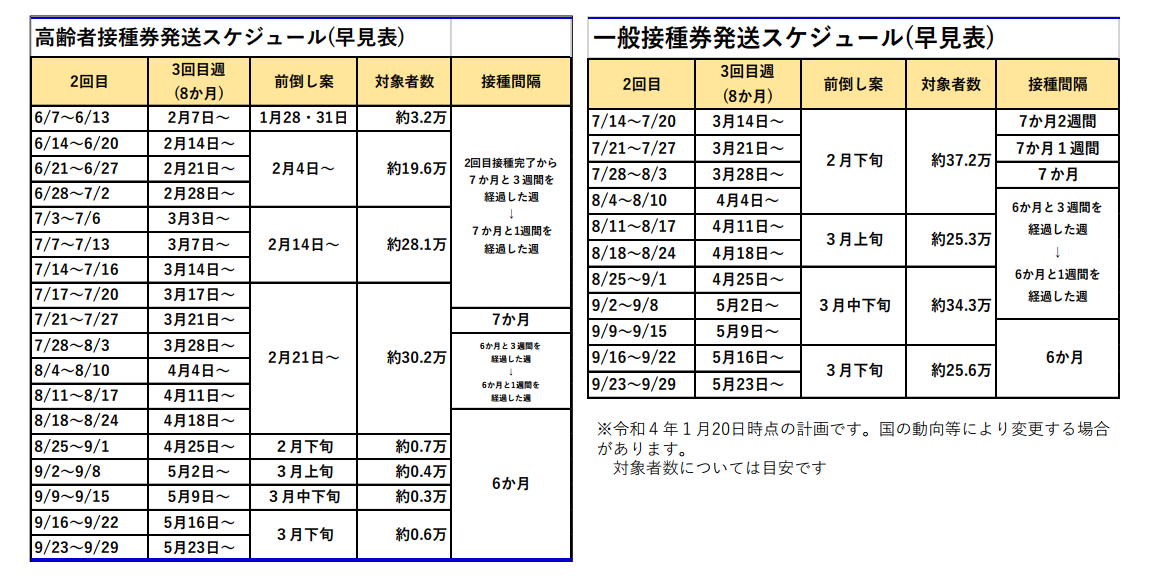

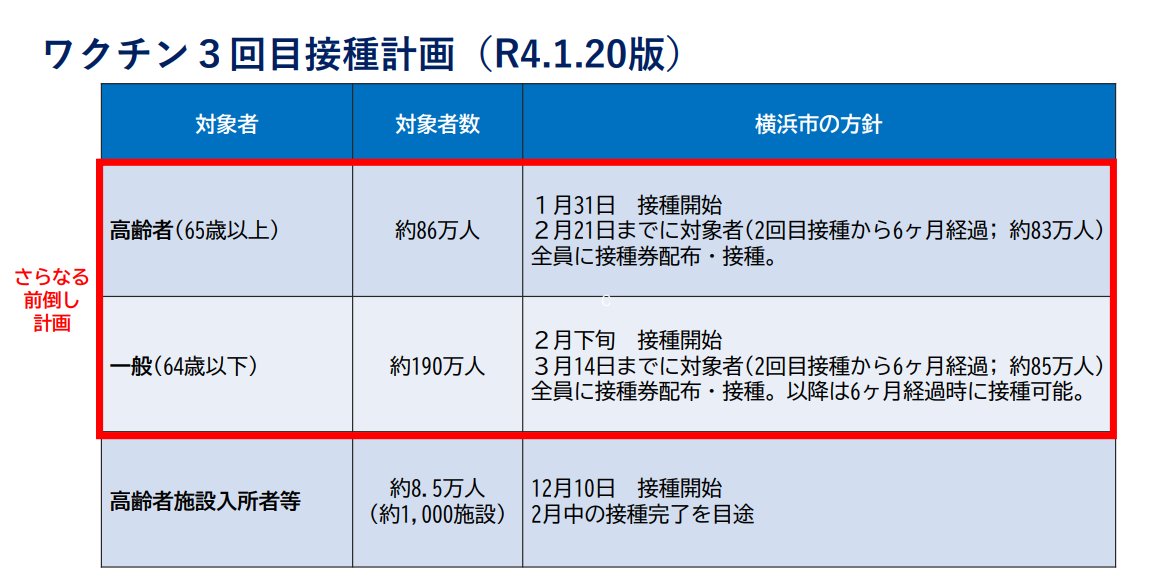

新型コロナウイルスワクチン 3回目接種のさらなる前倒しまた市民施設や保育所等や学校の対応の方針が確認

横浜市の山中竹春市長がワクチン接種をさらに前倒し加速

横浜市の65歳以上の高齢者と約86万人と64歳以下の一般約190万人の3回目のワクチン接種を前倒しを発表されました。

さらなる前倒しに伴う接種体制の強化

さらなる前倒しを行うため、国からワクチンの追加供給受けるとともに、次の通り横浜市の接種体制を強化します。

・個別接種医療機関への武田/モデルナワクチンの追加配送等による接種体制の拡充

・各集団接種会場における接種回数の増等

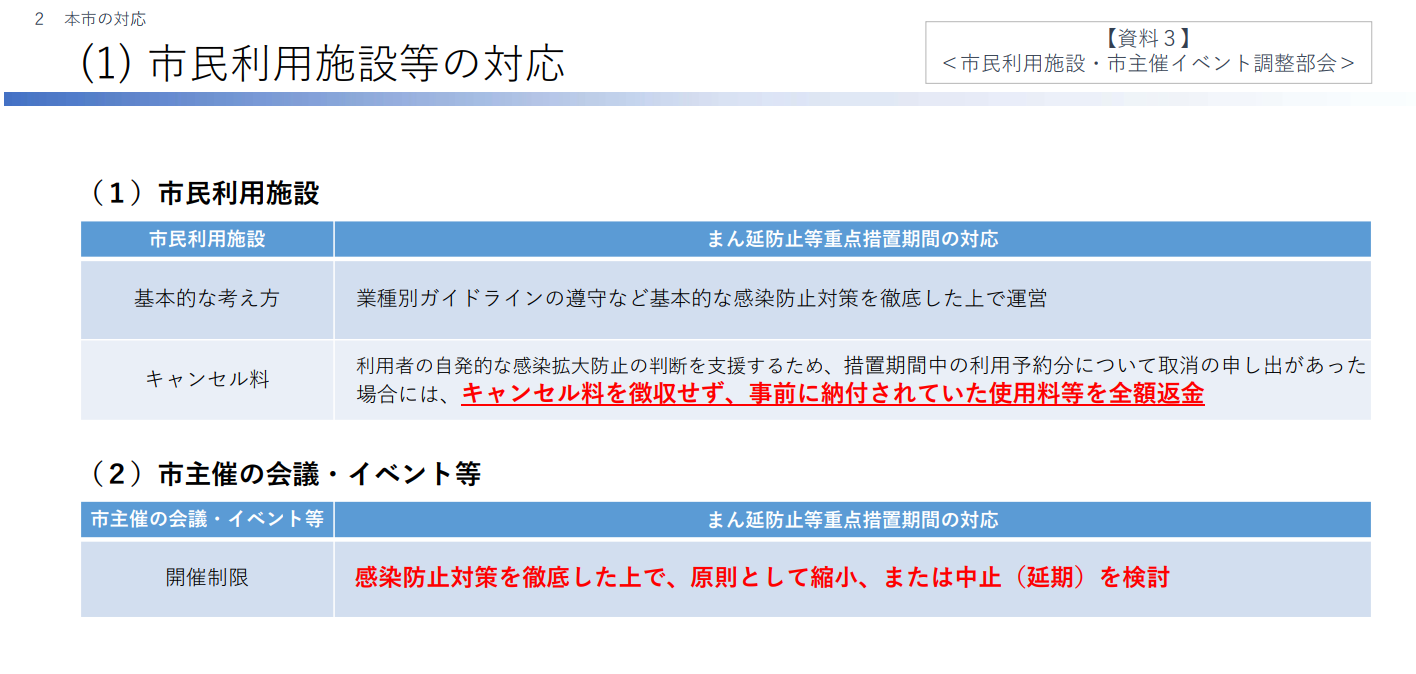

また市民施設の対応や保育所等の対応と学校の対応の方針が確認されております。

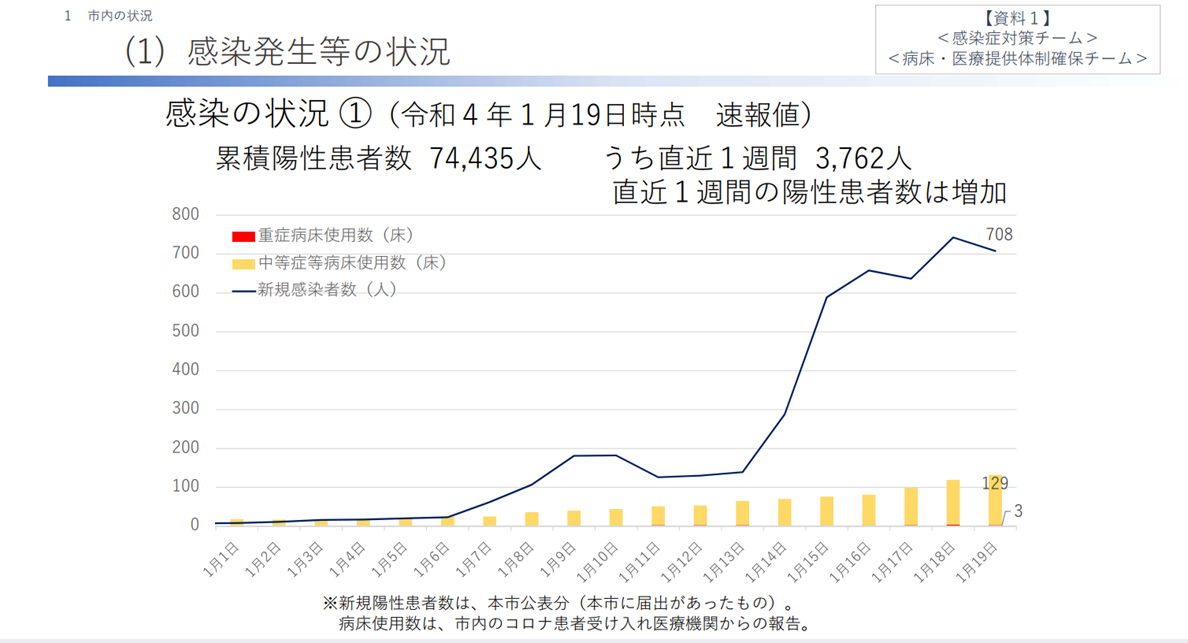

まず最初に下記の資料は感染発生状況となります。新規感染者と中等症等病床使用数が増えております。

上記の資料は感染発生状況となります。新規感染者と中等症等病床使用数が増えております。

高齢者65歳以上は、

1月31日接種開始

2月21日までに対象者(2回目接種から6ヶ月経過; 約83万人)

全員に接種券配布・接種。

一般64歳以下は、

2月下旬接種開始

3月14日までに対象者(2回目接種から6ヶ月経過; 約85万人)

全員に接種券配布・接種。以降は6ヶ月経過時に接種可能

新型コロナウイルスワクチンの追加接種(3回目接種)について、国から接種間隔の前倒しに関する新たな方針(厚生労働省事務連絡(令和4年1月 13 日 付 ))が示されました。これをふまえ、横浜市では、高齢者接種のさらなる前倒し及び 64 歳以下の方々の接種前倒しを次の通り実施します。

(1) 市⺠利⽤施設等の対応

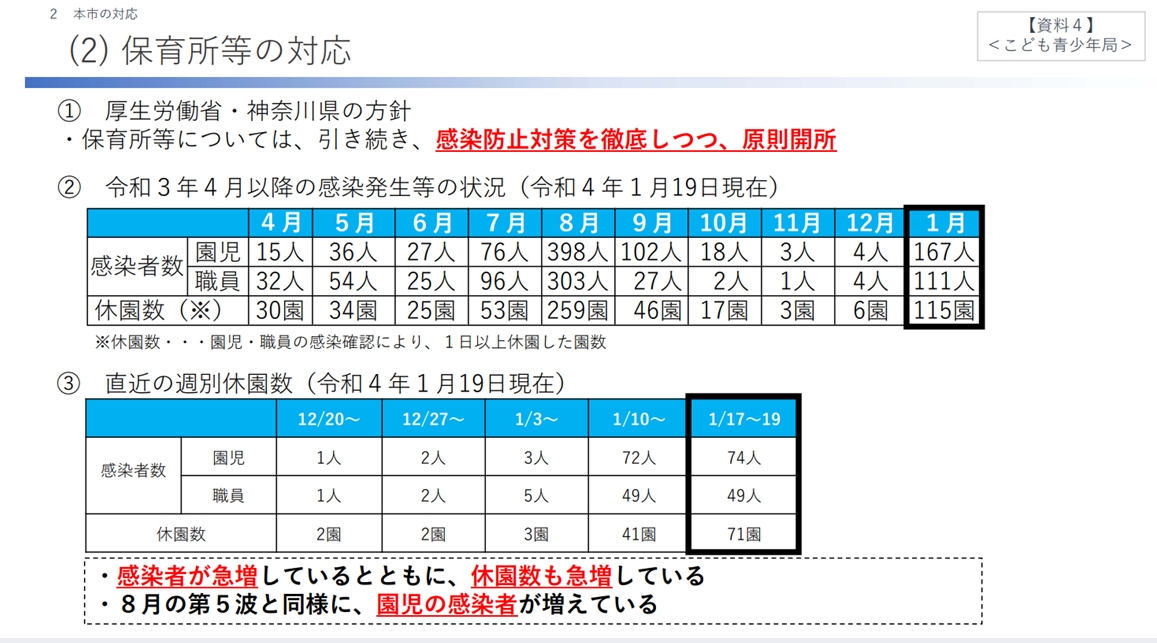

(2) 保育所等の対応

休園となった保育所等への新たな⽀援

エッセンシャルワーカーである保育⼠等が濃厚接触者となり、業務に従事出来なくなった際に、⾃宅待機期間の短縮(10⽇→7⽇)を図ることが出来るように、抗原検査キットを本市で新たに購⼊します。検査キットを活⽤することにより、休園した保育所等が少しでも早く運営再開出来るように⽀援を⾏います。

(3) 学校の対応

神奈川県の対応参考

新春のお慶びを申し上げます

横浜市の成長発展とともに、様々な課題も生じてくると思いますが、皆様方の声をしっかりと受け止めまして、安全なまちづくり、子育てや青少年の育成、町の美化、緑や農地、さらに道路・交通など、さまざまな課題に取り組んでまいる所存でございます。これからも、市民生活をより一層豊かで、潤いのあるものにしていくため、一所懸命活動してまいります。本年も何卒よろしくお願いいたします。

横浜市の成長発展とともに、様々な課題も生じてくると思いますが、皆様方の声をしっかりと受け止めまして、安全なまちづくり、子育てや青少年の育成、町の美化、緑や農地、さらに道路・交通など、さまざまな課題に取り組んでまいる所存でございます。これからも、市民生活をより一層豊かで、潤いのあるものにしていくため、一所懸命活動してまいります。本年も何卒よろしくお願いいたします。住民投票条例制定直接請求について審議

住民投票条例制定直接請求について審議

住民投票条例案が否決:193,193筆の市民の想いがなぜ届かないのか。

第1回市会臨時会が下記の通り1月6日から8日の3日間に渡り開催されました。

1日目:2021年1月6日 本会議(議案質疑)

2日目:2021年1月7日 常任委員会(請求代表者意見陳述 議案審査)

3日目:2021年1月8日 本会議(議案採決)

8日の本会議は14時から開催され、カジノ誘致の賛否を問う住民投票条例案の採決が行われました。私ふじい芳明は賛成票を投じました。しかし、自民党系会派と公明党会派の反対により否決されました。

ふじい芳明事務所は昨年の9月4日から11月4日の2ケ月間で集めた署名が2039筆であり、新型コロナウイルス感染症のことでご不安も多い中で、横浜の未来を真剣に考えて、カジノに賛成の方も、カジノに反対の方も、多くのボランティアさんはじめ受任者の方が署名活動に参加を頂き、民意を示したいと署名を下さいました。市民の皆様は意見を聞いて欲しいという寄せられた署名でした。

横浜市としては、法定必要数を昭和38年と昭和55年と比較しても過去最多の3倍を超える193,193筆となりました。行くぞ!行くぞ!住民投票!!という多くの横浜市民の皆様の想いが署名数にも込められましたものです。

民意を聞かない理由はないと考えます。住民投票は直接民主制の手続きです。横浜市の主役は市民でありますので、問われたのは、代表民主制が正常に機能しているのか、また横浜で健全な民主主義が機能するかどうかでした。

本議会における賛否にあたっては、カジノを含むIR推進議員による数の力で市民の切実な声と思いを否決した。このことは民意を代弁し常に市民に寄り添うべき市会議員として決して許されないものでありました。

6日の本会議での林文子横浜市長答弁は、これまでの横浜市政の歴史の中で例を見ない市民運動が市内各地で巻き起こり、多くの市民が民意の尊重を訴えているにも関わらず、「二元代表制を尊重する」という発言とは裏腹に十分な説明責任を果たさず、民意をも軽視した答弁であったと言わざるを得ないです。本来、民主主義であれば、市民の意見を強く踏まえる、ということは選挙や投票による市民の意見を反映することです。市民の多くの横浜にカジノはいならい、カジノ誘致反対の意見を、いったいどのように市政に反映されるのか、これからも市長の考えを問い続けます。

また市長選では白紙とし、民意を得ず、また住民投票もやらない。誰のための横浜市政なのか。住民投票もしない、横浜にカジノはいらないという多くの市民の想いをないがしろにするのであれば、市長の任にふさわしくないと多くの市民が考えるのも当然であります。

民主主義・住民自治に反するカジノを含む統合型リゾート施設(IR)誘致について、断固反対の立場を貫き将来の横浜に相応しい市民が望む山下ふ頭の再開発の実現に向けて取り組むとともに、民意を反映できる横浜市政を取り戻すべく、カジノ反対派の新市長を誕生させ、IR・カジノ誘致計画撤回をさせるために、今夏の横浜市長選挙に臨む決意であります。

新型コロナウイルス感染状況と市会第2回定例会報告

7月3日(金)以降、停滞する梅雨前線と湿った空気の影響で西日本や東海を中心に断続的に激しい雨が降り、川の氾濫による大規模な浸水や土砂災害などの被害が相次いでいます。令和2年7月豪雨の災害で亡くなられた方々に謹んでお悔やみ申し上げます。また、今回の豪雨で被害に遭われた方々へ謹んでお見舞い申し上げます。

新型コロナウイルス感染症で亡くなられた方々に謹んでお悔やみ申し上げます。また、罹患された方々および関係者の方々に、心からお見舞い申し上げますとともに、一日も早い快復をお祈り申し上げます。最前線で市民の健康福祉に貢献してくださっている医療従事者、介護や保育の現場の皆様、配送や食料品の供給など、市民生活を支えてくださる皆さま、感染拡大防止に努めていただいている市民の皆様、事業者の皆様に心から感謝申し上げます。

市民の皆様も、自分自身もまた大切な家族や友人を守るためにも、お一人おひとりに十分な感染対策をとっていただくことが、最も有効な感染防止策と考えております。引き続き、感染防止対策が行われていない場所への外出を控え、3密の回避や「新しい生活様式」に基づく行動など、感染予防・防止に取り組んでいただくようお願い申し上げます。

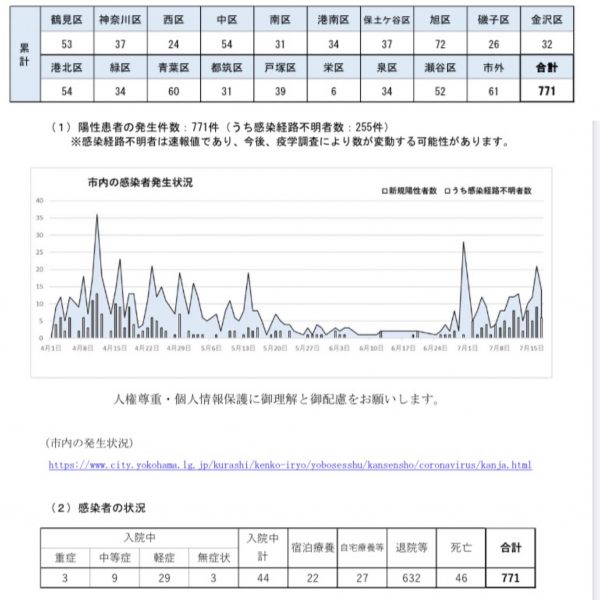

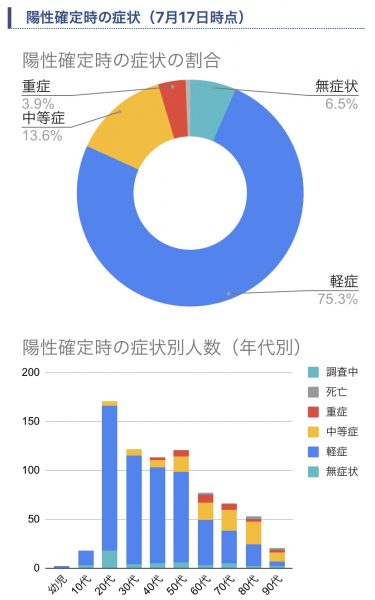

7月17日現在横浜市内で、新型コロナウイルス に感染した患者の累計で771名となりました。

感染者の状況では、

①入院中→44名

②重症→3名

③中等症→9名

④軽症→29名

⑤無症状→3名

⑥宿泊養生→22名

⑦自宅治療等→27名

⑧退院等→632名

⑨死亡→46名

①~⑧の合計771名です。

市会第2回定例会報告~新型コロナ対策 補正予算が可決~

令和2年第2回定例会が6月23日から7月7日までの15日間にわたり開催され、新型コロナウイルス感染拡大を受け、第2波に備える医療体制づくりや、感染防止への対策、市内事業者への対応や子育て支援などを中心とした補正予算について議論が交わされました。

医療体制拡充では55億円を計上し、「横浜版クラスター予防・対策チーム」を新設し、今後想定される風水害や地震災害時に開設される避難所に感染防止器材を配備。ドライブスルー型のPCR検査所や簡易検体採取の対応件数なども拡充します。

経済対策では94億円が計上され、中小企業や個人事業主が新たに感染拡大防止に取り組む経費が補助されるほか、観光分野へも5億円の支援が見込まれています。また、ICT(情報通信技術)の導入や学校再開に伴う非常勤講師の増員など「新しい生活様式」への対応に36億円が計上されました。今議会から、採決が押しボタン方式になり、一般会計の補正予算額174億円は全て可決されました。

温暖化対策・環境創造・資源循環委員会と健康づくり・スポーツ推進特別委員会

7月1日、温暖化対策・環境創造・資源循環委員会の議案や請願の採決が行われました。新型コロナウイルス対策のための補正予算には賛成をして、その他報告書に関する意見を述べました。

7月9日、健康づくり・スポーツ推進特別委員会の運営議論を行いました。新型コロナウイルス感染拡大に伴い、緊急事態宣言になり、外出自粛等自宅で過ごす時間が多くなりライフスタイルが変わり、満員電車や3密を避ける観点から、テレワークが導入されて、ワークスタイルが変わりました。

一方で、「新しい生活様式」として中長期に渡り感染症対策と向き合う中で、身体的及び精神的な健康を維持する上では、体を動かしたり、スポーツを行うことが必要です。

外出の自粛が続き、歩数など活動量の低下に伴う運動不足、体重の増加、ストレスや体調不安の声も多く聞こえるようになってきました。

そこで、健康づくりの場スポーツの場の維持をどのようにしていくのかをテーマに、はまちゃん体操の推進を提案させて頂きました。この体操は、いつまでも「笑顔」「元気」のある生活を続けていくことを目的に、主に高齢者を対象とした、身体の機能を改善・向上させるために制作した体操です。無理せず、気軽にできる運動プログラムになっているため、ご家庭でも楽しく手軽に体操できます。

新型コロナウイルス感染拡大に伴いお困りの方も多いと思います。何かお役に立てることやお手伝い出来ることがございましたら、ふじい芳明事務所までご連絡を頂ければ幸いです。

資源循環局の予算特別委員会審査

質問の項目は下記の通りです。

新型コロナウイルス対策の関係でマスクを着用しての質問となることをご容赦願います。

Ⅰ.質問項目

1.ヨコハマ3R夢プランの当初計画との見込み違い

(1)ごみと資源の総量の目標と見込みの乖離

(2)温室効果ガスの排出量が増加している原因

(3)温室効果ガス目標値の根拠と今後の推移予測

2.将来に向けた焼却工場の再整備の妥当性の確認

(1)鶴見工場の長寿命化対策の経緯と対策

(2)保土ケ谷工場の再整備に至った経緯と再整内容

(3)新たな処理技術を導入し、CO2削減や最終処分場への焼却灰削減など検討すべき

3.プラスチックごみ対策において本市の取組強化

(1)ワンウェイプラスチック対策にも積極的に取り組むべき

(2)現在よりさらに踏み込んだプラスチックごみの海洋流出対策を実行すべき

4.食品ロスにおいて本市の取組強化

(1)事業者からの食品ロスに対する考え及びその取組

(2)子どもたちに対する啓蒙活動の今後の取組

(3)食べきり協力店の店舗数拡大に向けた取組、目標及び計画

(4)市が主体となったフードバンク事業を導入するべき

(5)区役所やさらに身近な学校など窓口を増やし、近隣の福祉施設などの提供先も増やす活動を市として主体的に取り組むべき

5. 災害廃棄物の地元住民の同意形成の重要性

(1)打診後の経緯でなくなぜ打診されて横浜市が選ばれることとなった経緯

(2)被自治体側からすると分別状況によって災害廃棄物の印象は大きく異なることから、都筑工場で受け入れた災害廃棄物の分別状況

(3)協定における受入量の根拠とその経緯、丸森町のごみを焼却している施設の処理量増加・丸森町の近隣施設の再稼働」それぞれいつ分かったことなのか。また他の自治体が決めることなので、いつどれくらい搬入されるかは、把握していない。協定どおりですとの回答の相違について

(4)協定の受入量の決定主体

(5)試験焼却時のセシウム137濃度測定結果が林野庁の実証実験した基準と指標を超えていることに関する本市の見解

(6)市民への安心安全の説明を怠ったこと対応に対する見解

6.路上喫煙・歩きたばこ防止の取組

(1)市内全域を喫煙禁止地区とすべき

(2)市内全域を禁止区域にした場合の喫煙所の必要数

7.オリンピック、パラリンピックを契機とした魅力づくり

(1)オリンピック・パラリンピックのまちの美化の観点からの迎え方

(2)2002年のFIFAワールドカップや昨年度のラグビーワールドカップなどの大きな国際大会の経験を踏まえた改善点

(3)美化推進重点地区の重点区域を広げていくべき

8.その他

以下は質問原稿ですが時間の都合で発言できなかった部分もありご容赦頂きたいです。

答弁と質問当日に使用した資料は後程追加出来るか検討しております。

答弁内容に関しては後日議事録確認中です。

口語的な表現を修正するなど、一部要約された当局側から提示があったものです。

実際の答弁(会議録)については、少し先になりますが、

市会のホームページにアップされます。

立憲・国民フォーラムの都筑区選出のふじい芳明です。

本日は、新型コロナウイルス対策の関係でマスクを着用しての質問となることをご容赦願います。

資源循環局の皆様には、昼夜を問わず、市民生活に欠かすことが出来ないゴミと資源に関する業務を担って頂きありがとうございます。本日は予算や課題に関して質問いたしますので、何卒宜しくお願い致します。

委員長、後程、スライドを使用いたしますので許可をお願い致します。

1. ヨコハマ3R夢(スリム)プラン推進計画

ヨコハマ3R夢プランの当初計画との見込み違いについて伺います。

バタフライ効果という言葉をご存じでしょうか。これは、力学系の状態にわずかな変化をあたえると、その変化がなかった場合と状態が大きく変わってしまうという現象です。なぜ、バタフライ効果というかというと、エドワード・ローレンツという気象学者が「小さな蝶の羽の動きが、遠方の気象現象に影響をあたえるのか?」という問いかけをしたことが始まりとされております。この言葉が転じて、小さな事象が因果関係の上、大きな結果につながるという意味でも使われるようになりました。環境問題も同じように、小さな起因の積み重ねが大きな問題になったり、遠くで起きていることが日本まで影響を及ぼすこともあります。環境問題とは、地球規模の問題でありその問題は多岐にわたります。また、現在進行形の問題もあれば、今後の将来のために今から手を打たなければならないものもあります。このように多種多様な問題が山積していることからその対策は、官民問わず、国や行政から個人まで様々な方面から取り組まなければならい問題となっています。このスライドをご覧ください。現在、横浜市のヨコハマ3R夢(スリム)プラン推進計画があり、

質問①

ごみと資源の総量では、2025年までに達成すべき目標である114.7万tに対して、将来予測は117.2万tとなっており、目標達成には、約2.5万tの不足が見込まれております。

まず、この計画の数字はどのように立てているか、そしてそれが妥当だったのか、妥当だったとした場合はなぜ計画通りに進行しないと見込んでいるのか、理由について伺います。

政策調整部長答弁①

ヨコハマ3R夢プランの、2025 年度のごみと資源の総量をll4 万7千トン、率に して2009 年度比で10%削減する目標は、2009 年度の実績を基本に、人口推計や施策効果を加味して設定しております。2025 年度の将来予測である117.2 万トンは、3R夢プランの中間年である2018 年に、直近のごみ量の傾向を基に、残り8年間の見込みを試算したものでございます。減少幅が少しずつ小さくなる傾向がございましたので、計画の目標である114.7 万トンよりも多くなっております。しかし、現実には、昨年度の実績で、2009 年度比6.3%の削減と順調に推移しておりまして、計画どおりに進んでいるといえます。

質問①-1現状、もしかしたらまだ下がるかもしれないということか

政策調整部長答弁①-1

今のところの傾向でまいりますと、下がる可能性は十分にあるという風に考えております。

質問②

このスライドをご覧ください。

ごみ処理に伴い排出される温室効果ガスは、2017年度で2009年度比+1.4%の28.6万tとなっており、目標の2009年度25%以上削減の達成どころか、悪化している現状があります。未達ながらも減っているのならばまだしも、増えてしまっている現状には今後の計画を進めるにあたり不安になります。なぜ、このような結果になってしまったか、その原因をどのように考えられているのか見解を伺います。

政策調整部長答弁②

温室効果ガスの排出量が増加した原因は、焼却工場に搬入されるごみに含まれますプラスチック類が増加したものによるものと考えております。

質問③

次に2021年と2025年の目標値21.2万tと14.1万tに関してですが、この25%と50%削減の目標値を立てられた根拠と今後の推移予測に関して見解を伺います。

局長答弁③

2025 年度の目標50%削減は、本市の温暖化対策の計画や、国の削減目標を踏まえて設定をしたものでございます。また、現在の推進計画期間の目標25%削減は、過去8年間で、当初の目標25%削減が達成されなかった状況を踏まえまして、この4年間で、再度、25%削減に取り組むことといたしました。この目標達成に向けまして、・プラスチック製容器包装の分別率の向上・発生抑制による、燃やすごみ量の削減・焼却工場におけるごみ発電の効率化や、照明のLED化などを進めております。これらの取組を成果につなげてまいります。

質問③-1現状は、目標達成可能なものと考えているか

局長答弁③-1

容器包装プラスチックの分別率向上がかぎを握っていますので、しっかりと取り組んでまいります。

ゴミ量削減とCO2削減については、引き続き色々な手立てをして頂けますようにお願い致します。

2. 将来に向けた焼却工場の再整備

次に将来に向けた焼却工場の再整備の妥当性の確認について伺います。

清掃工場に求められる根幹的な機能は、ごみの焼却処理を安定的に行うことと環境への負荷を極力抑えることであり、プラント更新も、新設や建替と同じで、その基本的な違いはありません。清掃工場などの施設の耐用年数は、建築物60年、プラント25年程度とされています。一般的に清掃工場でのごみ処理方式は、これまでの焼却処理に加え、固形燃料化や、生ごみのバイオガス化など技術開発が行われてきていること、またプラントメーカーによっても異なること、同じストーカ炉でも階段式と平行式では炉本体の形状や配置が異なることなど、様々な要因により変化するものであります。また、既存建築物を再利用して、プラント設備全体を更新する場合には、建築構造上の制約があるなどの課題も出てきます。またヨコハマ3R夢(スリム)プランにおけるゴミ処理に関する排出削減が未達になっている以上、既存の設備を無理に引き延ばして使うよりも最新設備に切り替えたり、新規に回収設備等を設けたほうが良いと考える方もいると思います。従って、プラントの再整備や更新の場合は、施設規模や総事業費などを比較して、最適なごみ処理方式を選択する必要があり、実施については慎重な判断が必要と考えております。

令和2年度予算では、将来に向けた焼却工場の再整備として、鶴見工場の長寿命化対策工事と休止している保土ケ谷工場の再整備が計上されています。

そこで、

質問④

老朽化が進んだ鶴見工場の長寿命化対策の経緯と対策の詳細内容について伺います。

適正処理計画部長答弁④

焼却設備の耐用年数は概ね25年となっています。 本市では、その時期に合わせ、基幹的設備である焼却炉やボイラーなどの一部を更新し、機能回復を図ることにより、耐用年数を10年程度延命化する長寿命化対策工事を順次実施しています。鶴見工場は、平成30年度から令和4年度までの5か年で、実施しています。

また昨年、保土ケ谷工場を再整備することを公表しましたが、

質問⑤

保土ケ谷工場を再整備することに至った経緯及び再整備内容について伺います。

適正処理計画部長答弁⑤

平成29年度に長寿命化対策を終えた都筑工場が令和10年度頃に寿命を迎えることから、市全体での処理能力が不足します。このため、現在休止している保土ケ谷工場と廃止した旧栄工場を比較した結果、市の中心に位置し、ごみの収集運搬効率や利便性の高い保土ケ谷工場を、建替えにより再整備することとしました。

質問⑤-1建替えや新設の検討は行ったのか

適正処理計画部長答弁⑤-1

先ずは、長寿命化対策を実施した上で、寿命を迎える工場については、建替えによる再整備を行うことにしました。

先日、私は香川県三豊市の「バイオマス資源化センターみとよ」に視察に行って参りました。年々ごみが増える傾向の中で、環境負荷低減のために新たなごみ処理方式を検討するようになり、その結果、日本初となるトンネルコンポスト方式を採用しました。この方式は、バイオトンネルと呼ばれる発酵槽とバイオフィルターと呼ばれる脱臭装置を組み合わせたごみ処理技術です。発酵槽はコンクリート製の大きな部屋で、温度、酸素濃度などを自動制御し、発酵するときに出る熱を利用して、ごみを乾燥させます。「燃やす」という工程が無いので、CO2の発生を抑制できるだけでなく、焼却灰を埋め立てる最終処分場も必要ありません。家庭から出された燃やせるごみは新施設で固形燃料の原料となり、市外の関連会社で固形燃料製品に加工され、製紙会社で石炭の代わりに使用されます。この新方式は、これまでごみと呼ばれただ燃やしては埋められていたものを燃料として有効利用する画期的な処理方式であります。また佐賀市では、二酸化炭素を野菜や藻類(そうるい)培養に利用するため、二酸化炭素分離回収設備を稼動させました。日本初のごみ焼却施設におけるCCUプラントの導入です。

そこで、

質問⑥

本市でもトンネルコンポスト方式や二酸化炭素回収設備など新しい処理技術を導入して、CO2削減や最終処分場を長く大切に使っていくためなど、大変に有効であると思い検討すべきと考えますが、見解を伺います。

局長答弁⑥

ただいま御紹介いただきました、新たな処理技術でございますトンネルコンポスト形式や二酸化炭素回収設備の導入は、製造する固形燃料や回収する二酸化炭素の安定した供給先の確保が必要となります。このため、現段階では、本市のような大規模な自治体での採用は難しいと考えております。

質問⑥-1(トンネルコンポスト形式を)まずは1万トンくらいの規模で検討すべきでは

局長答弁⑥-1

現段階では、焼却工場に比べまして、同じ量を処理するに当たっても平米として相当な規模のものが必要となる技術と聞いておりますので、現時点では難しいものと考えております。

質問⑥-2

CO2の回収設備の方はどうか

局長答弁⑥-2

CO2の回収設備につきましても、御紹介いただいたところを調べたところ、処理施設の隣に大きな農場があって、それを吸収するような植物を育てているということで、敷地のより何倍も大きいようなその周辺の用地が必要だということと理解をしております。

清掃工場は、最先端技術の集合体であり、これらの技術が有機的に機能してはじめて安定的かつ安全に稼働するもので、重要な社会資本であります。施設が竣工してから時間の経過とともに、性能や機能の低下や劣化が発生することは避けられません。これらを適切に維持していくために、多種多様な技術を駆使して、建て替えや更新を実施し、施設の運営管理をしていかなくてはならないことを要望して、次の質問に移ります。

3. プラスチック対策の推進

次にプラスチックごみ対策において本市の取組強化に関して質問を行います。プラスチック製品は、その成型、加工のしやすさ、そして安価さから世界で最も生産、そして消費される素材となっています。コンビニやスーパーのレジ袋やストローから、スマホなどの家電、子供のおもちゃ、そして住宅建材など大小関わらずその用途は多種多様であり、生活のいたるところにあり、プラスチックによって現代社会は作られているといっても過言ではありません。しかし、プラスチック製品は、大量に生産されただけに、その分、廃棄もされそれが現代の環境破壊につながってしまっていることは否定の出来ない事実であり、また日々新たな問題を生み出しているものとなっています。ゆえに、プラスチックごみ問題は、行政としても積極的に取り組む課題と思います。プラスチックの中でもすぐに使い捨てされるものを、ワンウェイプラスチックと言われ、レジ袋やストローがそれにあたります。このうち、レジ袋に関しては、今年7月より有償化が義務付けされていますが、その他のワンウェイプラスチックにたいする対策はいまだに遅れています。しかし、海外を見ればアメリカのシアトルでストローレス運動というものが行われ、プラスチックストローの使用をやめ、紙ストローの使用を進める運動があり、月230万のプラスチックストローの削減につながりました。こういった海外の事例を踏まえ、

質問⑦

ワンウェイプラスチックゴミ削減は、実現可能であり、本市も積極的に取り組むべきと思いますが、どのように考えるか伺います。

局長答弁⑦

使い捨てとなるワンウェイプラスチックの中でも、スプーンやフォークなどは、他の素材の物を使うことで、回避可能です。このため、プラスチック対策の重要な取組のひとつとして、市民や事業者の皆様に呼びかけてまいります。

プラスチックゴミの海洋流出による環境破壊は、以前から問題視されていましたが、その中でも、近年問題が注目されるようになったのが、マイクロプラスチックの問題です。この問題では、海洋に流れ出たプラスチックゴミが紫外線の影響で微細化し、マイクロプラスチックとなり、それを魚や貝がえさのプランクトンとともに摂取してしまうため生態系へ影響が出るとされています。さらに、そのマイクロプラスチックは魚や貝の体内に蓄積され、それを食べた人間へも環境被害が及ぶとも言われています。マイクロプラスチックの人体への影響はまだ研究段階ではありますが、マイクロプラスチックに含まれるノニルフェノールが、成人男性の精子数減少の原因の一因になると疑いもあります。我が国は、高度経済成長期に、水俣病やイタイタイ病など人体に悪影響を及ぼす物質を河川に流したために起きてしまった公害の経験があります。ゆえに、この問題も甘く考えずに取り組むべきと考えます。現在、横浜市は、広報や啓発、パトロールといった事業でその対策を行っています。しかし、ここまでプラスチックゴミの海洋流出が問題化し始めた以上、さらなる取り組みが必要と考えます。例えば、京都府亀岡市では、どこにどんなごみがどれくらいあるのかを調べるため、市民が確認して地図情報に表示できるオンラインごみマップを作成し、地域の河川保護に取り組み、プラスチックごみの海洋流出対策を行っています。

そこで、

質問⑧

横浜市も現在よりさらに踏み込んだ政策を実行すべきだと考えますが、今後の方針も踏まえ本市の考えを伺います。

副市長答弁⑧

私どもは昨年アクションプランを策定いたしまして、踏み込んだというところの評価は私どもで自らするものではございませんけれども、プラスチック対策を進めているところでございます。プラスチックの海洋流出の実態につきましては、今、ご紹介がございましたように、まだまだ十分に把握ができていると、対策をどのように立てるかといったレベルではないという判断をしてございまして、世界・国レベルでこうした取組がなされてございます。本市におきましても、環境創造局における、沿岸や河川、下水処理施設でのマイクロプラスチック調査、あるいは資源循環局のポイ捨てごみ調査、すでにこれらについては着手をしてございます。こうしたことを継続してまいりますけれども、世の中全体のプラスチックの全体量を減らしていくことが、抜本的な海洋流出の対策になるということを、当面の対策としては考えております。このため、ワンウェイプラスチック使用の削減や、プラスチックの代替となるものを優先して使用する、こうした取組を市民・事業者の皆様と取り組んでいく、あるいは様々、市民の皆様に向けた広報啓発あるいは一緒になったイベント等をやってございますけれども、プラスチックがいかにその解決が難しいものであるかという理解、そのためには課題を認識し、市民一人ひとりが、例えばマイバッグを持つとか、あるいはストローは控えるとか、あるいはお弁当買った時も、ご家庭で食べる場合には、箸などつけてもらうものをお断りするとか、そうした具体的な取組につなげられるような、対応をしていきたいと思っています。

副市長の答弁ありがとうございました。

一般的な使用されているプラスチックは、分解性が低く、一旦海洋に流出すると様々な環境汚染を引き起こします。川岸(かわぎし)か海岸漂着物等の対策では、例えば川や海での回収を促進するために、漁業関連者と連携して回収するなどの考案をして頂き、局間連携して頂くとともに局間の垣根を越えて、今以上にもっと積極的に取り組んで頂くことを強く要望して、次の質問に移ります。

4. 食品ロス

次に食品ロスにおいて本市の取組強化に関して、質問を致します。

食べ物を残さない、食材を無駄にしない、というのはまさに日本人としての重要なマインドのひとつであると思っております。この委員会室にいらっしゃる方の中にも、子供の時に「食べ物を粗末にするな。」と家族や学校の先生から教えられた人もいるとおもいます。また、子供たちに人気のアニメ「忍たま乱太郎」でも食堂のおばちゃんというキャラクターが主人公たちに「お残しは許しまへんで!」としかりつけるシーンなどもあり、家族や学校だけでなく、食べ物を残すこと、無駄にすることはいけないことだということは当たり前のこととして、なじまれてきた価値観です。まさにこれは、古来日本人が受け継いできた『いただきます』の精神にあるとおもいます。しかし、日本の食品ロスは依然として多い状況にあります。2018年4月17日、農林水産省と環境省が発表した、2015年度の食品ロス646万トンの内訳を見てみる。家庭からが289万トンで約45%。事業者が357万トンで約55%。であります。横浜市でも、一般家庭からのみで年間約10万5千トンの食品ロスがあります。このことから、食品ロスをなくすことは、横浜市も取り組むべき重要な課題であると感じています。

そこで

質問⑨

横浜市は家庭からの食品ロスの削減として、令和3年度目標に平成27年度比20%以上削減を掲げておられますが、事業者からの食品ロスに関して、横浜市どのように考えられているかまた横浜市が目標を定めて積極的に取り組むべきと考えておりますが、見解を伺います。

局長答弁⑨

事業系の食品廃棄物については、食品リサイクル法によりまして、一定規模以上の食品関連事業者に対して、目標値を定めて、発生抑制やリサイクルが求められています。製造業では、すでに目標である95%が達成されていますが、小売業では60%の目標に対して51%、外食産業では50%の目標に対して32%と、目標を下回っている状況です。このため、本市におきましては、小売業や外食産業をターゲットとして、食べきり協力店事業や優良事業者の表彰、商慣習見直しに関する国への要望などを行っております。今後、フードシェアリングなどの普及拡大にも取り組んでいきます。

食品ロスに関しては、その内の多くの予算をその啓蒙や広報活動にさいています。私も食品ロスの問題を改善するためには、「食べ物を粗末にしない」という意識づけが最も重要であると思います。

しかし、その中でも最も取り組むべきは、これからの時代を担う子供たちに対する意識づけと考えます。食材や料理を作ってくれた人への感謝、食材そのものに対する感謝の意識づけをする、まさに「いただきます」の精神を学んでもらうことで、「おのこし」が減り、子供の意識が変われば親の意識も変わり、最終的には食品ロスの削減につながると思います。

そこで、

質問⑩

子供たちに対する食品ロスに関する啓蒙活動を今後どのように積極的に取り組んで行くのか伺います。

局長答弁⑩

ごみと資源の流れを学習する小学4年生が、学習補助教材として活用している「3R夢学習副読本」の中で引き続き、食品ロス削減の重要性を伝えていきます。また、収集事務所が小学校や保育園などに出向いて、3Rの大切さを伝える出前授業において、食に対する感謝の気持ちにつながる内容を取り入れるなど、工夫を図ってまいります。

外食時における食品廃棄物の削減には発生抑制が有効であるといわれています。横浜市は食品ロス削減の取り組みの一環として、飲食店での食べ残しを減らすため小盛や食べきりサイズでの提供や、残してしまった分の持ち帰りを推奨する「食べきり協力店」事業を進めています。加盟店舗も年々、増加しています。

質問⑪

更にこの事業を推進するべきと考えますが、店舗数拡大に向けての取組について伺うのと、またどのような目標と計画で進めていくのか、考えを伺います。

事業系対策部長答弁⑪

これまでも、職員が直接飲食店に伺いまして、登録依頼をしているほか、フードシェアリング事業者との連携や、健康福祉局の健康応援団事業に参加している飲食店に登録の働きかけを行うなど、現在910店舗に登録いただいております。1店舗ずつ理解を求めながら進めておりますため、数値目標などは設定していませんが、今後SNSで登録店舗を紹介するなど、新たにメリットを感じてもらえるような取組を行うことで、更に登録店舗の拡大に努めていきます。

質問⑪-1

食べきり協力店の目標及び計画を定めるべき

事業系対策部長答弁⑪-1

1店舗ずつ食べきりの理解を得ながら進めていこうと思っております。1店舗ずつ増やしていきたいと考えております。

食品関連事業者の食品ロスを減らす活動のひとつとして、フードバンクというものがあります。横浜市でもその後押しをする活動が行われていますが、全国では、群馬県の太田市など、市が主体となって地元企業などに働きかけ余剰食品を集め、市民のうち食糧支援が必要とされる方や、自立に向けた食糧支援が必要とされた方にその食品を配布する事業を行っています。貧困の子供が約4万人いるとされる横浜市でもこのような取り組みを進めていくべきだと考えます。

そこで、

質問⑫

市が主体となったフードバンク事業を導入するべきと考えますが、見解を伺います。

局長答弁⑫

市内では、3つのフードバンク団体や、区の社会福祉協議会が、市民・事業者の皆様から寄附された食品を受け入れ、こども食堂や、無料で学習支援をしている拠点、ひとり親家庭などへ、お渡しする活動を行っています。当局は、関係区局と連携して、これらの団体の活動をサポートできるよう、引き続き、団体のニーズを踏まえて、フードバンク活動の認知度向上や、食品を寄附しやすい環境づくりに取り組んでいきます。

質問⑫-1

市が主体となったフードバンク事業の計画はないのか

局長答弁⑫-1

市自体がフードバンクを構えるということはありません。既存の団体でカバーされていますので、そこをいかにサポートしていくかということを取り組んでまいります。

一般家庭が取り組める活動としてフードドライブという活動があります。これは、一般家庭で余ってしまった未使用食品を地域の福祉団体やフードバンクに寄付する活動です。横浜市もこの窓口を市内の数か所に設置していますが、より地域密着で行うため、

質問⑬

区役所やさらに身近な学校など窓口をふやし、近隣の福祉施設などの提供先も増やす活動を市として主体的に取り組むべきと考えますが、見解を伺います。

局長答弁⑭

市民の皆様が、身近な場所で食品を寄附できるよう、スーパーマーケットなどの小売店舗や、区役所、地区センターなどの公共施設で、常設のフードドライブが実施できるよう取り組んでいきます。寄附された食品は、引き続き、フードバンク団体や区社会福祉協議会で活用していただきます。

引き続き食品ロスへの関心を高めてもらうように市民の皆様に働きかけをお願いして、次の質問移ります。

5. 丸森町災害廃棄物に関して

次に災害廃棄物の地元住民の同意形成の重要性に関して伺います。

One for all. All for one.

昨年、ラグビーのワールドカップが開催されましたが、ラグビーの基本精神を表すこの言葉は相互社会、助け合いの社会を作るうえで行政にも通じる言葉だと感じます。震災や災害で困っている自治体があればそれを他の自治体が助ける協力関係がまさにこのことだと考えます。昨年、横浜市は台風19号に被災された丸森町の災害廃棄物を受け入れ、私の地元都筑区の焼却工場で処分を致しました。このような取組は、大変重要であると思います。しかし、同時に重要となってくるのは、受け入れ先の地元住民の同意形成です。残念ながら、丸森町のごみ受け入れに関しては、地元住民から災害ゴミが放射能に汚染されている懸念があると、受け入れの中止を求める声がありました。多くの市民は、ゴミを受け入れることには否定的ではありません。私のところにも「安全であれば受け入れるべきだ。」という市民のご意見もありました。しかし、こういった善意ある市民に対して説明を怠ってしまったために、市民から受入れ中止の要望が出てきたわけであります。このような事態となったのは明らかな市から住民への説明不足が原因であり、市の怠慢であるという意見が出ても仕方がないと思っております。そこで、ここではごみの受け入れの経緯となぜこのようなことになったのか、説明して頂きたいので以下、質問致します。

質問⑭

はじめに、

災害ゴミを受け入れることとなった経緯に関して、なぜ横浜となったのか、それは横浜が自主的に手を挙げたのか、丸森町ないし環境省から依頼があったものなのか、そしてどの時点で決定したのかを明確にお答えください。

打診後の経緯ではなく、なぜ打診されたのか。横浜が選ばれるまでの経緯、その理由を伺います。

他の自治体にも打診があったなら、他の自治体はどこだったのか。なぜ横浜市に受けることになったのか伺います。

局長答弁⑭

環境省は、台風第19号に伴う災害廃棄物が膨大な量であることから、被災地の早期の復旧復興に向けて、広域処理を進めるため、令和元年10月中旬から受入れ施設の調査を開始し、本市には、11月初旬に受入れの検討依頼がありました。受入れできる量や大きさなどについて、環境省と調整を行う中、11月18日に、宮城県丸森町の災害廃棄物の受け入れについて打診がありまして、その後、丸森町から、本市に処理支援の要請がありました。その後、記者発表に至りましたけれども、地域の方々には丁寧に、地元の方には説明をさせていただいております。なお、他の広域処理につきましては、長野県の長野市と千曲市が三重県で、宮城県大崎市が東京都で処理と聞いております。

質問⑮

被自治体側からすると分別状況によって災害廃棄物の印象は大きくことなるということです。図の分別に関するスライド資料をご覧ください。(20~69歳の計2005名から得られた有効回答数として南海トラフと巨大地震の発生を想定したエリアのアンケートを取りまとめたものです。)

今回都筑工場で焼却された災害廃棄物の分別状況について伺います。

適正処理計画部長⑮

丸森町の仮置場では、環境省の通知に沿いまして、災害廃棄物を可燃物、木くず、畳、不燃物などに分別して、保管しておりました。今回本市で受け入れましたのは、分別された災害廃棄物のうち、衣類、生活雑貨などの可燃物でございます。

廃棄物の種類の木くず 紙くずなどに分別されている

災害廃棄物を

受け入れたい

受け入れてもいい

どちらともいえない

受け入れたくない

絶対受け入れたくないの

5段階で聞いております。

資源循環局答弁議事録確認後に更新して掲載予定

分別されている災害廃棄物は約6割が受け入れたいと受け入れても良いと言っております。本答弁からすると木くずや紙くずなどに分別がされていなかったことになりますが、そのような認識で宜しいでしょうか。

質問⑮-1

木くず、紙くずなど分別されていなかったという認識か

適正処理計画部長答弁⑮-1

環境省の通知に沿いまして、可燃物、木くず、畳、不燃物などに分別してあったということでございます。

質問⑯

災害ゴミも受け入れは、当初の予定より2か月早く終了し、量も10分の1ほどでした。なぜ、このような実数からかけ離れた計画が出された協定が結ばれたのか、数値の論拠とその経緯を明確にお答え下さい。「丸森町のごみを焼却している施設の処理量増加・丸森町の近隣施設の再稼働」は災害のように突然に突発的に起きることではありませんが、それぞれいつ分かったことなのか知りたいです。市民から問い合わせで、「他の自治体が決めることなので、いつどれくらい搬入されるかは、把握していない。協定どおりです」との回答をされたようですが、全く協定通りではありませんでした。協定や覚書は市が締結し、市長が押印までしています。責任のない無計画な合意文書となっていると言っても過言ではないように思いますが、本市の見解を求めます。

局長答弁⑯

私どもは、丸森町の早期の復旧、復興につながるように、本市の焼却工場の処理計画を精査いたしまして、週100トン程度、3月末までで、延べ1,500トン程度が受け入れ可能と、丸森町にお伝えし、丸森町からの依頼のもとに、協定を締結したものでございます。その後、お話しがありましたけれども、丸森町のごみを処理している、2市7町からなる一部事務組合の焼却施設で、丸森町以外の災害廃棄物の処理が進みまして、丸森町の災害廃棄物の受入可能量が増えたこと、また、近隣自治体で休止していた焼却施設を再稼働して災害廃棄物を受け入れることとなったことなどによりまして、1月末に、丸森町から年度末までの処理が終わりそうだということで、本市の処理は不要になったということで、早期の復興につながったということで、ご連絡をいただいております。

質問⑰

下記が質問予定でしたが、議事録により修正予定。試験焼却を除いた本焼却は160トン以下だったわけです。その「週あたり100 トン、3月末までの総量1,500 トン」は誰が考え、計算したのでしょうか。この協定の計算をしたのは、環境省ですか。横浜市ですか。丸森町ですか。伺います。

協定の受入量の決定主体は横浜しでしたね

局長答弁⑰

できるだけの受け入れを確保したかったのですけれども、それぞれの工場いろいろ事情がありますので、申し上げた量で本市としては受け入れができるということで、回答させていただいたものでございます。

質問⑱

先日、ごみ処分を行った都筑区工場にも視察に伺いましたが、職員の方からも、市民から問い合わせがあったと伺っています。多くの市民から問い合わせがあったにもかかわらず、市の対応は情報を統制し、空間・濃度測定も試験焼却時の1度しか行っていませんでした。スライドをご覧ください。

林野庁のスライドの資料によれば、

薪1kg焼却させると灰が30g残り放射線の91%が灰のに残るとされております。

一般廃棄物処理最終処分での埋め立てられる濃度の8000Bq/kg以下になる参考指標です。

11/27試験焼却廃棄物のセシウム137濃度測定結果

43.5Bq/kg

今回の測定結果は、指標値の40なので超えています。

今回私が説明した数値や資料に関してどのように感じますでしょうか。見解を求めます。

局長答弁⑱

ご紹介いただきましたのは、林野庁の指標でございまして、これは薪ストーブで燃焼した場合にそのぐらいの濃縮になるというものでございまして、本市のような一般廃棄物の焼却炉では、環境省の「災害廃棄物の広域処理の推進に係るガイドライン」によれば、廃棄物が1キログラムあたり240ベクレル以下であれば、何ら問題のないものとされております。

質問⑲

またこの試験焼却廃棄物の測定しないこの対応こそ、市民の不安を無駄にあおり、中止を求める声につながったと考えます。「なんら問題がない」のならば、測定を続けて安心をアピールすれば良いという意見もございます。市民は安心をしたいから、いつ焼却があるのかとその随時測定結果を問い合わせ続けたのです。多くの市民から説明を求められたにもかかわらず説明や測定を怠った経緯に関してお答えください。これは、横浜市と市民の信頼にかかわる問題です。市民が納得できるよう誠心誠意お答えください。

副市長答弁⑲

私どもは、できる限り市民の皆様のご不安に対応してきたつもりでございますけれども、いまそういうご指摘をいただいたことについては、非常に残念でございます。私どもとしましては、受け入れにあたりましては、局長が答弁申し上げたとおり、丸森町に空間線量や放射能濃度を測定していただきまして、横浜市は、都筑工場での試験焼却に際して、搬入物の空間線量や放射能濃度を測定し、焼却後の焼却灰についても、放射能濃度を測定いたしました。さらに、本格受入れにあたりまして、資源循環局職員が丸森町の仮置場で、ごみを採取し放射能濃度を測定いたしました。これらの必要十分とはいろいろなご批判がありますから十分とは言いませんけれども、私どもとしては必要な測定を行いました。こうした測定結果から、問題のないことを確認しまして、先程来、局長が答弁申し上げたとおり、受入れを実施いたしました。この一連の流れにつきましては、市会常任委員会でご説明するとともに、記者発表を行いまして、あわせて、本市ホームページに各測定濃度の結果とともに、掲載させていただきました。また、確かに、お問い合わせを直接私どもの方にいただいたこともございます。そのお問い合わせにつきましては、丁寧に、いまの状況をご説明申し上げさせていただきました。資源循環局といたしましては、可能な限り丁寧な対応を行ったところでございますし、今回のことにつきましては、私どもとしては、冒頭申し上げた、考え得る限りの対応をしたつもりでおりますけれども、まだまだ市民のご批判があるとすれば、今後の対応に活かしていきたいと思います。

市長がリードして住民の理解を求めた静岡県島田市の廃棄物処理をめぐる地域の合意形成例もございます。今後は市長自ら先頭に立って住民を説得し、受け入れに関する同意形成をして頂くことを強く要望して次の質問に移ります。

6. 路上喫煙・歩きたばこ防止の取組

次に路上喫煙・歩きたばこ防止の取組について質問します。

昭和の刑事ドラマの『太陽にほえろ』や学園ドラマの『金八先生』でも、登場する刑事や教師が職場や職員室でタバコをふかすシーンは描かれています。作家の筒井康隆氏は、「たばこは人を穏やかにする。」と仰っており、喫煙は続けると宣言しています。紀元前よりタバコが人類の嗜好品(しこうひん)として存在し、それに憩いを求める人がいることを否定することはできません。しかし、医学的にタバコの煙が人体に有害と証明された以上、副流煙による非喫煙者への対策を打たねばなりませんし、たばこは火を使う以上、歩きタバコの危険性に対する対策もうたねばなりません。そこで、以下質問を行います。作家の筒井康隆氏は、過度な禁煙運動はファシズム的であり、中には喫煙者に対する攻撃がありそれはかつてのアメリカにおける黒人差別のようだと意見しています。分煙や禁煙といったタバコに関する取り組みを行う上で、喫煙者に対してどのように向き合っていくかは重要なポイントであると考えております。そこで

質問⑳

タバコを憩いとする人がいることは否定できません。だからこそ、分煙化の取り組みが必要であります。横浜市は路上喫煙や歩きたばこ防止の取り組みとして喫煙禁止区域を8か所設けており、新市庁舎周辺をその区域に追加する取り組みを行っていますが、そもそも喫煙者は市内各地におり、市内全域を路上喫煙や歩きタバコの禁止区域とすべきと言う意見もあるようだが、それに関する本市の考えへ伺います。

局長答弁⑳

喫煙禁止地区は、たばこの吸い殻のポイ捨て防止や、たばこの火による火傷などを未然に防止するため、特に人通りの多い都心部の、駅周辺や繁華街を指定しています。このため、市内全域の指定については、考えておりません。

質問㉑

喫煙者が一定以上いる以上、分煙化を進めることが最良の選択といえるが、そのためには喫煙所の設置が必要思います。ゆえに、市内全域を禁止区域にした場合、どれだけの喫煙所を設けることで対応できるか、試算をすべきと考えるが、それに対する本市の見解を伺います。

局長答弁㉒

現在、市内8か所の喫煙禁止地区内に、喫煙所を17か所、設置しています。市内全域に喫煙所を設置することについては、試算はしておりません。

7. オリンピック、パラリンピックを契機とした魅力づくり

次にオリンピック、パラリンピックを契機とした魅力づくりについて伺います。

お・も・て・な・し フレーズが流行語大賞を受賞したのは2013年のことです。それは東京オリンピックの招致が決まってから7年が経とうとしていることになります。

いよいよ、今年、東京オリンピック・パラリンピックが開催されます。我が横浜市のも競技会場があり、横浜スタジアムでは野球・ソフトボール、横浜国際総合競技場ではサッカーが行われる予定です。どちらの競技もWBCやFIFAワールドカップの盛り上がりで分かる通り世界的に熱狂的なファンが存在し、日本国内でもプロ野球やJリーグの存在から1位2位をあらそう人気競技です。また、日本代表は男女ともにその実力的にメダル獲得が大いに期待される競技であります。このことから、国内外の多くのファンが会場周辺に訪れることは間違いないでしょう。また、開催のメインとなる東京へのアクセスのよさから、横浜市内にはオリンピック・パラリンピック観戦を目的とした多くの観光客が世界中から訪れることも考えられます。これはオリンピック・パラリンピックで横浜が盛り上がるとともに、国際的に横浜を売り出すチャンスといえます。オリンピック・パラリンピック観戦に来て頂いた方々の横浜の良さを知っていただければ、さらなる観光振興につながる可能性は十分にあります。オール横浜で、世界中からオリンピック・パラリンピック観戦に訪れる皆様を お・も・て・な・し をすることが観光客の満足度を上げます。そして、その お・も・て・な・し の第一歩目が、まちの美化であり、清潔できれいな環境を作ることと考えます。国内外からの来訪者を清潔感漂うきれいな街で受け入れることで、横浜ブランドが上がることは間違いありません。それがフックとなり、また横浜に来たくなったり、家族や友人に横浜観光を進めて頂ける人々が増えれば、特定の施設やコンテンツに頼らなくても、ブランド力による観光都市横浜が形成されると考えております。そこで

質問㉒

まず、オリンピック・パラリンピックのことを迎えるにあたって横浜市として、まちの美化という点で、どのように迎えるか、考えをお聞かせください。

家庭系対策部担当部長答弁㉒

国の内外から横浜へお越しになる多くのお客様を「きれいなまち」として、お迎えすることで、心地よく滞在していただくとともに、再度訪れたいと思っていただけるようしっかりと街の美化に取り組んでいるところです

質問㉓

横浜市は2002年のFIFAワールドカップや昨年のラグビーワールドカップなど大きな国際大会の開催地になった経験がありますが、経験を積めば改善点も見えてくると思います。今までの経験から、今回改善を考えて行う取り組みがあればお聞かせください。

家庭系対策部担当部長答弁㉓

昨年のワールドカップでは、いわゆるラストマイルにおいて、観戦客の皆様が飲食したことにより、当初の想定量を超えたごみが発生した、いうことがございました。オリンピックでは、同様の状況が起きても対処できるよう、競技会場周辺で行う清掃の実施箇所を見直すなど、改善に向けた検討を行っているところです。

質問㉔

オリンピック・パラリンピックを契機とした魅力づくりとして、会場周辺のごみ拾いなど行っていますが、多くの観光客の来訪を見込まれることを考えれば、さらに美化推進重点地区を広げていくべきと考えますが、このことに関するお考えをお聞かせください。

局長答弁㉔

美化推進重点地区は、横浜駅周辺や新横浜駅周辺、みなとみらい21地区など、横浜の表玄関として、きれいな街づくりを推進すべき地区を、6か所、また、各区の代表的な主要駅周辺を、21か所、計27か所を指定し、定期的な清掃活動や啓発活動を行っています。新たな地区の指定については、区役所の要望を踏まえて行うこととなります。

以上で都筑区選出のふじい芳明からの質問は終了致します。引き続き、横浜市民の皆様のために、安心して生活を送ることが出来るように取り組んで頂きたいと思っております。本日は大変ありがとうございました。

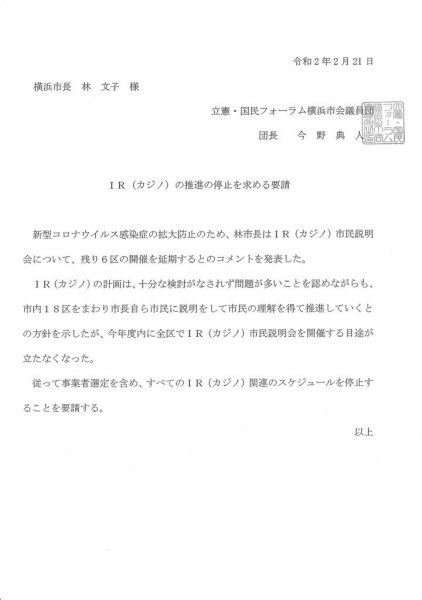

IR(カジノ)の推進の停止を求める要請

林市長に緊急要請を致しました。

横浜市会で各会派から予算代表質問をいたしました。我が会派からは今野団長http://konno-norito.com/(こんの典人:緑区選出)が登壇して、横浜にカジノ誘致反対やIR関連予算を本予算から外し特別会計で管理すべき並びにカジノなしのIRを検討すべきなど、林市長に代表質問しました。林市長からは、従来通りの答弁を繰り返しておりました。新型コロナウィルスの影響により、IR市民説明会もあと6区、残されていますが、延期が決定されました。

市長の説明を聞いている人と都筑区のように市長からの説明を直接聞いていなく意見も言えない方が居ります。IR市民説明会が終わっていない区が存在するのに、なぜ今拙速にIR誘致へ向けて猛進するのか、市民の皆さんのご理解が頂けないと考えます。IR市民説明会が延期になっても、その手綱を緩める様相はありません。しかしながら、横浜市の林市長は拙速に、カジノ事業者選定のための委員会設置へ向けての予算を市会に提出をしております。

本会議終了後に、林文子横浜市長宛にIR(カジノ)の推進の停止を求める要請を提出させて頂きました。

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のために、林市長はIR(カジノ)市民説明会について、残り6区の開催を延期するとのコメントを発表致しました。

IR(カジノ)の計画は、十分な検討がされておらず問題が多いことを認めながらも、市内18区をまわり市長自ら市民の説明をして市民の理解を得て推進していくことの方針を示したが、今年度内に全区でIR(カジノ)市民説明会を開催する目途が立たなくなりました。

従って事業選定を含め、すべてのIR(カジノ)関連のスケジュールを停止することを要請致しました。

反対意見が多いのは、市長がおっしゃるように市民の理解が不足からでしょうか。断じてそのようなことはありません。十分に理解しているから反対しているのです。市民の多くの横浜にカジノはいならい、カジノ誘致反対の意見を、いったいどのように市政に反映されるのか、今の横浜市政が続くなら、市民の皆さんのご理解が頂けないと考えます。横浜市民の皆様如何でしょうか。是非、ご意見をお聞かせ願います。皆様からのご意見やご要望を市会に届けられるようにこれからも努めて参ります。