4年間の任期満了日を迎えて

【4年間の任期満了日を迎えて】

2019年から2023年4月までの4年間、都筑区の皆様の期待に応えられるようにしっかりと与えて頂きました4年の任期をまっとうすることが出来ました。

子育て支援、医療、介護等で、私自身と同じように悩んでいる人のためにも、皆様の代弁者として活動して参りました。

これもひとえに私ふじい芳明をご支援頂き多方面での活動に向けひとかたならぬご尽力を頂きました皆様のおかげと感謝御礼を申し上げます。

昨日4月29日は、2023センター南の春まつりにセンター南商業地区振興会主催で会長の金子進さんよりセレモニー出席の案内を賜り出席をさせて頂きました。

区内選出市会議員と一緒に写真撮影をして頂き感謝しております。

4年間の議員活動の締めとして、1年半前に公園の要望を受けて時間はかかりましたが、改善している事を確認することが出来ました。

この4年間、多くのご意見やご要望を届けて頂き、叶えられることと叶えなれないことがございましたが、お声は全て横浜市会に届けております。

この公園のご依頼を受けた方に改善のご報告をすることが出来て嬉しく思います。

結びになりましたが、更なる横浜市の成長発展と皆様のご多幸を祈念し、私ふじい芳明からの任期満了のご挨拶とさせて頂きます。

山中竹春横浜市長に中期計画の推進を要望

山中竹春横浜市長に中期計画の推進を要望

医療だけでなく、介護でも、子育てでも、あらゆる分野で、新型コロナウイルス症の感染拡大に伴い、お困りの方が多い中で、安心して暮らせる社会、その実現が何よりも重要だと考えております。

介護職員、保育士さん、看護師さん、老後や子育てや医療その安心を担う多くの仕事が重労働なのに低賃金しかも非正規が多い。

そこに十分なお金を注いでないから不安定な人手不足が慢性化している状況と思います。

老後や子育て医療への安心が高まらない、こうした皆様方の賃金は政治で決めれば上げることが出来ます。

そうすればその皆様に注ぎ込まれた賃金が上がったものは消費に回り、老後や子育てや医療への安心が高まれば、消費が増えて来ると思います。

安心して子どもを産み育てたい、だけど医療やそして子育てや教育にお金がかかる。希望しても子供を産み育てることを断念せざる得ない若者たちが居ります。

お預かりしている税金のそもそも預かり方と使い道を変える。

老後や子育て雇用や医療などこうしたところの安心を高めたいと考えております。

そうした観点から山中竹春横浜市長に中期計画の推進を要望させて頂きました。

横浜市の中期計画2022〜2025が議決され、立憲民主党横浜市会議員団として取り組んできた政策や要望が盛り込まれております。

安心して暮らせる社会の実現に向けて、私ふじい芳明からも要望をさせて頂きました。

子育て世代↓

待機児童ゼロを目指した保育所等の充実!

出産・育児にかかる費用負担の軽減

看護世代↓

がん患者とその家族に寄り添う支援を拡充!

必要な時期に希望する治療が受けられる医療体制強化

介護世代↓

区役所等での手続きの負担軽減!

認知症対策を充実し医療と介護の連携強化

安心して暮らせる社会、その実現が何よりも重要だと考えております。引き続き責任世代の代弁者として、皆様からのご提言やご要望を賜われるように努めて参ります。

横浜市の中期計画2022〜2025の9つの戦略及び 3 8 の政策の内容

戦略1 『すべての子どもたちの未来を創るまちづくり』

・未来を担う子どもを育む子ども・子育て支援の充実

若い世代が横浜に住み、希望する人が安心して妊娠・出産・子育てができる環境づくりを進めます。全ての子どもとその家庭の生活の安定を実現するとともに、子ども・青少年の一人ひとりが自分の良さや可能性を発揮し、幸せな生き方を切り拓く力、共に温かい社会をつくり出す力を育みます。

・未来を担う子どもの教育の充実

横浜の教育は、一人ひとりが個性や能力を生かしながら、夢や目標にチャレンジすることができるよう、「自ら学び社会とつながり ともに未来を創る人」の育成を目指します。この理念を、子どもの成長に関わる人々と広く共有しながら、一人ひとりを大切にした教育、家庭・地域・様々な機関との連携・協働、客観的な根拠に基づく教育政策(EBPM)の推進の3つの視点に基づく政策を展開し、全ての子どもの資質・能力の育成につなげます。

政策1 切れ目なく力強い子育て支援~妊娠・出産期・乳幼児期~

政策2 切れ目なく力強い子育て支援~乳幼児期・学齢期~

政策3 困難な状況にある子ども・家庭への支援

政策4 児童虐待・DVの防止と社会的養護の充実

政策5 子ども一人ひとりを大切にした教育の推進

政策6 豊かな学びの環境の実現

戦略2 『誰もがいきいきと生涯活躍できるまちづくり』

・誰もがいくつになってもその人に合う役割を持って地域社会と関わることなどにより、健康で生きがいを実感し、住み慣れた場所や希望する場所で自分らしく暮らすことができる地域共生社会を実現します。超高齢社会がより一層進展する中、医療や介護が必要になっても自分らしく安心して生活することができるよう、介護、医療、保健・福祉の充実を図ります。

政策7 市民の健康づくりと安心確保

政策8 スポーツ環境の充実

政策9 地域コミュニティの活性化

政策10 地域の支えあいの推進

政策11 多文化共生の推進

政策12 ジェンダー平等の推進

政策13 障害児・者の支援

政策14 暮らしと自立の支援

政策15 高齢者を支える地域包括ケアの推進

政策16 在宅医療や介護の推進

政策17 医療提供体制の充実

戦略3 『Zero Carbon Yokohamaの実現』

・2050年のカーボンニュートラル達成に向け、2030年度の温室効果ガス削減目標を50パーセントとし、市民や事業者等と連携した取組を意欲的に進め、脱炭素を通じた本市の更なる成長につなげます。また、SDGs未来都市の実現を力強くけん引する、環境・経済・社会の統合的取組を実践し、2030年のSDGs達成に貢献するとともに、持続可能な資源循環を通じて循環型社会の構築を目指します。

政策18 脱炭素社会の推進

政策19 持続可能な資源循環の推進

戦略4 『未来を切り拓く経済成長と国際都市・横浜の実現』

・中小・小規模事業者の事業継続・発展に向けた支援や、多様なプレーヤーによるオープンイノベーションの推進、スタートアップの創出・成長支援、経済波及効果を広げる観光・MICEの振興、また、外国人材・外国企業に選ばれる魅力的な環境づくりや、国際ビジネスの推進、海外活力の取り込みなどにより、横浜経済の更なる成長や「国際都市・横浜」としての魅力づくりを進めます。

政策20 中小・小規模事業者の経営基盤強化

政策21 スタートアップの創出・イノベーションの推進

政策22 観光・MICEの振興

政策23 市内大学と連携した地域づくり

政策24 国際ビジネス支援と地球規模課題解決への貢献

政策25 世界から集いつながる国際都市の実現

戦略5 『新たな価値を創造し続ける郊外部のまちづくり』

・鉄道駅を拠点とした市街地や緑地等の自然環境を生かした良好な住環境を維持し、働き方やライフスタイルの変化への対応、地域交通の維持・充実等により、「住む」「働く」「楽しむ」「交流する」、多様な暮らし方ができる、持続可能な郊外住宅地のまちづくりを目指します。また、旧上瀬谷通信施設において、国際園芸博覧会の開催を契機とし、豊かな環境と共生した新たな活性化拠点を形成するなど、郊外部の新たな価値を創造し、横浜の未来につながるまちづくりを進めます。

政策26 人を惹きつける郊外部のまちづくり

政策27 豊かで暮らしやすい住まい・環境づくり

政策28 日常生活を支える地域交通の実現

戦略6 『成長と活力を生み出す都心・臨海部のまちづくり』

・業務機能、商業機能の更なる集積に加え、国内外から人や企業が集い、活躍できる就業・生活環境の充実や、来訪者が訪れたくなる魅力的なまちづくりを一体的に進めることにより相乗効果を生み出し、横浜の成長をけん引していきます。また、既存施設等の計画的な再生・機能強化、脱炭素化への取組、安全で快適な都心空間の形成、文化芸術創造都市施策による魅力・にぎわいの創出、多様な担い手の参画の促進などにより、成長と活力ある都市を実現します。

政策29 活力ある都心部・臨海部のまちづくり

政策30 市民に身近な文化芸術創造都市の推進

戦略7 『花・緑・農・水の豊かな魅力あふれるガーデンシティ横浜の実現』

・市民生活や事業活動の基盤であり、多様な恵みをもたらす花・緑・農・水を生かした「ガーデンシティ横浜※1」の推進、生物多様性保全への理解と行動の促進、活力ある都市農業の展開により、2027年開催予定の国際園芸博覧会の成功につなげ、横浜ならではの魅力とにぎわいを創出し、自然共生による豊かな暮らしを実現します。

政策31 自然豊かな都市環境の充実

政策32 活力ある都市農業の展開

戦略8 『災害に強い安全・安心な都市づくり』

・大規模な地震や風水害等の自然災害が発生しても、市民の命が守られるとともに、都市としての機能が維持され、迅速な復旧復興ができるよう、ハードとソフトの両面の取組を進め、将来にわたって誰もが安全・安心に暮らせる強靱な都市を実現します。

政策33 地震に強い都市づくり

政策34 風水害に強い都市づくり

政策35 地域で支える防災まちづくり

戦略9 『市民生活と経済活動を支える都市づくり』

・道路や鉄道等の交通ネットワークや国際競争力のある港などの整備を推進し、横浜経済の更なる発展と国内外からの人・投資を呼び込みます。また、市民生活の安全と利便性、企業活動の維持に直結する公共施設の保全更新を計画的かつ効果的に進め、都市機能の強化を実現します。

政策36 交通ネットワークの充実

政策37 国際競争力のある総合港湾づくり

政策38 公共施設の計画的・効果的な保全更新

ふじい芳明の決意

ふじい芳明の決意

皆様におかれましては、健やかに新春をお迎えのことと心からお慶び申し上げます。今年一年が実り多くまた明るい話題にあふれた良い年になるようお祈りいたします。私自身安心して暮らせる社会その実現が何よりも重要だと考えており、今年も皆様からご提言やご要望を賜れるように活動してまいりますので、何卒よろしくお願いいたします。

元旦から活動をさせて頂きました。

お声がけを賜り励みになります。

次女も元旦から一緒に街宣車に同乗してくれました。

活動が終わり次女の手作り雑煮を。妻と同じ味がして娘のあつい想いが伝わる雑煮で身体があたたまりました。

一年の計は元旦にあり。一年のことは年の初めの元日に計画を立てて行うことを聞きますが、思いが皆様に伝わるように活動して参ります。

- ふじい芳明の決意

私の孫たちが、希望する保育園に入れず、待機児童となり子育て支援を考えるようになりました。

すい臓がんを患った妻の看護をする中で、がん検診の精度・受診率の向上や経済的負担の軽減また在宅医療と緩和ケアの改善、全てのがん患者とその家族に寄り添う医療制度改革が必要だと実感しました。

認知機能が低下した義母の介護で、希望するサービスを受けられず、医療と介護の連携強化が更に必要と思い、また仕事と介護を両立する難しさを痛感しました。

同じように悩んでいる人々のためにも、政治改革が必要性だと改めて再認識したところでございます。

これまでの活動を通じてたくさんの声を頂いてまいりました。安心して暮らせる社会の実現が何よりも重要だと思い、また自然と都市とが融合した都筑区ならではの課題も多く受け止めてきました。こうしたお一人お一人の声を大切にして、さらに住みやすい都筑区をつくってゆきたいと思います。しがらみの無い真に市民が主役のまっとうな政治を取り戻してゆく決意です。

さて都筑区は1994年に誕生して以来、公共施設や商業施設の整備と併せて、緑道や農地など緑豊かな街づくりが計画的に行われ、いつまでも住み続けたい魅力あふれるまちが現実のものとなっています。これは、関係者の皆さま方の多大なご努力と都筑区の街づくりにかける夢と情熱の賜物と存じます。

都筑区は、まだまだ若く、将来性豊かな区でございますが、急速な高齢化など、将来に向けたまちづくりの課題もあります。

都筑区の成長発展とともに、様々な課題も生じてくると思いますが、皆様方の声をしっかりと受け止めまして、安心して暮らせる社会になったと感じて頂けるように、安全なまちづくり、子育てや青少年の育成、町の美化、緑や農地、さらに道路・交通など、さまざまな課題に取り組んでまいる所存でございます。

これからも、区民生活をより一層豊かで、潤いのあるものにしていくため、一所懸命活動してまいります。

2023年 元旦

横浜市会議員

都筑区選出

ふじい芳明

年末のご挨拶

師走の候、ますますご隆盛のこととお喜び申し上げます。

平素から私ふじい芳明の活動に関して温かいご支援とご理解をいただきまして、心よりお礼申し上げます。

今年も残すところあとわずかとなりましたが如何お過ごしですか。

私ふじい芳明は、

地域の心の拠り所となっている東山田での餅つきをさせて頂き

年末夜警に精励し御尽力して下さっております消防団の皆様への挨拶

地域の安心安全を一緒に守って下さっております年末パトロールに参加

支援して下さっておりますお宅に御用聞きの活動と挨拶

私自身安心して暮らせる社会その実現が何よりも重要だと考えており、皆様からご提言やご要望を賜れるように活動してまいりました。

今年も1年、皆様に支えられ活動を全うすることができましたことに改めて感謝御礼を申し上げます。

皆様のお声が原点です。来年も皆様からの声に耳を傾け、一つでも多くのご提言やご要望を実現や前進をさせて、安心して暮らせるようになったと感じて頂けるように取り組んでまいります。

また引き続き、お役に立てることやお手伝いが出来ることがありましたら私ふじい芳明が直接対応させて頂きたいと考えております。

来年も皆様のご期待に添えますよう、日々精進をして参りますので、変わらぬご指導ご鞭撻のほど宜しくお願い申し上げます。

結びに健やかな年末年始をお過ごし出来ますよう心よりご祈念申し上げ、年末のご挨拶とさせていただきます。

横浜市会議員

都筑区選出

ふじい芳明

交通局の決算特別委員会局別審査

交通局の決算特別委員会局別審査

1.増収に向けた新たな取組

2.設備の保守管理の考え方

3.貸切バス事業の推進

4.みなとぶらりチケットの利用促進

5.デジタル社会の早期実現

6.脱炭素社会の早期実現

7.地域の総合的な移動サービスの在り方

8.その他

立憲民主党の都筑区選出のふじい芳明です。

本日もセンター北から桜木町まで地下鉄を利用させて頂き両方のトイレもきれいに維持されており、時間を定刻通り到着致しました。市民の皆様の足として、お客様に安全で確実な輸送サービスを安定的に供給して頂きこの場もお借りして感謝御礼をお伝えしたいと思います。

地域に暮らす人の移動の権利、特に子供たちや高齢者や障害者の方、全ての人の移動の権利を保障し、移動格差があってはならない地域社会にしたいと考えております。長く市民生活を支えてきた地域交通システムや交通政策の見直しが今求められていると思います。交通局の方々と共に、安心して暮らせる社会のその実現に向けて私自身も取り組んで行きたいと思いますので、引き続き宜しくお願い申し上げます。それでは質問に入りたいと思います。委員長スライドの許可をお願い致します。

1.増収に向けた新たな取組(令和3年度決算を受けて)

まず最初に増収に向けた新たな取組について伺います。

乗車料をはじめとした収入の減少は、経営に大きな影響を及ぼしております。そのため、現在の経営状況を改善するためには、何よりも増収に取組む必要があると考えております。

そのため、まず、はじめに

① 収入を増やすための新たな取組についての見解を交通局長に伺います。

≪交通局長答弁①≫現在、新たな中期経営計画の策定に向けて、外部有識者による経営審議会を開催し、様々なご意見をいただいているところです。審議会では、「今までとは違う価値や技術を持つところとのコラボレーションを進めるべき」「インバウンド客を増やす投資が必要」「他の民間鉄道事業者の取組を研究すべき」、といったご意見もございました。審議会での議論を踏まえながら、新たな中期経営計画の中で、具体的な増収策を策定し、取り組んでまいりたいと考えております。

乗車人員が減少する中、グリーンラインでは6両化事業がすすめられ、9月24日に最初の編成の営業運行が開始されました。沿線の市民の皆様にとっても、鉄道の利便性が高まることは嬉しいことだと思いますので、今後も、しっかり6両化事業を進めていってもらうとともに、より多くのお客さまにグリーンラインを利用してもらえるような取組が必要になると思います。

そこで

② グリーンラインの乗車人員を増やすための今後の方策について、交通局長に伺います。

≪交通局長答弁②≫輸送力を増強することで、快適性や利便性を高めることは、沿線の良好な住環境の向上につながり、将来的には、より多くのお客様にご利用いただけるものと考えています。また、沿線地域や商店街・町内会などとも連携し、広報やイベント協力などの取組を進めることで、グリーンラインの利用促進を図ってまいります。沿線の賑わいの創出にもつながりますので、しっかり取り組んでもらいたいと思います。

しかし、既に大変多くの方が利用している中で、交通局の誘客の取組によって、直ちにグリーンラインの利用者が増加するほど簡単なものではなく、乗車人員を増やすためには沿線の街の発展が欠かせないと思います。

そこで、

③ グリーンラインの乗車人員を増やすためには周辺のまちづくりと連携していくことが必要だと思いますが、副市長の見解を伺います。

≪副市長答弁③≫乗車人員を増やすためには、通勤利用はもちろんのこと、駅周辺のにぎわいが非常に重要だと思っています。グリーンライン沿線は、活気のある商業施設や商店街が多く、再開発事業などの街づくりも進んでおり、鉄道だけではなく、街のにぎわいづくりとも連携して取り組んでいく、交通局だけではなく横浜市としてもしっかりバックアップをしていく、このような取り組みが必要だと考えています。

グリーンの6両化は、交通局の経営が厳しい中で進めてきた大きな事業です。沿線の発展につながる取組として応援していますので、地域や市の街づくり施策とも連携しながら、しっかり誘客の取組を進めていただくようお願い致します。

最初の項目では、収入を増やすための新たな取組について検討頂くように要望させて頂きます。

2.地下鉄の設備投資に対する考え方

次に地下鉄の設備投資に対する考え方について伺います。

地下鉄事業の収入における課題として、増収に向けた取組について確認ができましたので、次に支出についても確認したいと思います。

一般的な企業であれば経営が厳しい状況においては、新規店舗の開業や生産設備の増強を抑止する対応を取ることもできますが、鉄道事業はいわゆる装置産業であり、特に安全性に関する設備投資等は容易に中止や先延ばしはできないものと考えています。

そこで、

④ 地下鉄の設備投資に対する考え方について、交通局長に伺います。

≪局長答弁④≫設備投資については、原則として減価償却費の範囲内で行っていくことが望ましいと考えられます。老朽化した施設の補修や設備・車両の更新など、安全性の維持・向上にかかるものを最優先に取り組む中、脱炭素やバリアフリーなど、社会的要請も高まってきており、財源の確保は最大の課題となっています。いずれにいたしましても、経営審議会でのご意見も踏まえながら、設備投資の検討を行ってまいります。

続いて

⑤ 令和4年度の予算資料を見ると地下鉄事業では、機器の更新、設備更新の見直しが約19億円効果額があると書かれているが、安全性の影響無い範囲内で更新ありということで、適正に判断されているという理解で良いか伺いたい。

《局長答弁⑤》4年度の地下鉄事業の予算額で申しますと、減価償却費が185億円でございますが、設備投資額全体では、地下鉄事業全体で235億円を投入しております。これは老朽化対応もございますし、様々な社会的要請に対する対応、そうしたものも含んでおります。開業から50年が経過した地下鉄でございますので老朽化対策等によって、車両や設備の更新にかかる投資が増加傾向にあります。

今後は、設備投資の必要性ですとか優先度について、より厳格な検討をおこなってまいりたいと考えております。

持続可能な経営と安全性・社会的要請への対応のバランスをしっかりと確保していただくことを要望させて頂きます。

3.貸切バス事業の推進

次に貸し切り事業の推進について伺います。

スライドをご覧ください。この写真は、一般の路線バスとは別に、交通局で行っている貸切バス事業で使われている車両の写真です。

交通局の事業概要では、貸切バス事業は、路線バス事業を補完する収入の柱と位置付けられています。

改めて、貸切バス事業の3年度決算の状況を確認したいと思います。

そこで、まず初めに、

⑥ 令和3年度の収入状況を、自動車本部長に伺います。

≪自動車本部長答弁⑥≫3年度の収入は、約4億3,815万円で、過去最高の収入となっています。新たな受注内容としては、「新型コロナウイルスワクチン接種のためのシャトルバス」が、約1億4,252万円、「オリンピック・パラリンピック輸送」が、約1,082万円 となっており、3年度の収入に占める割合は、35%となります。3年度の収入は、過去最高の収入となったとのことですが、新型コロナウイルスワクチン接種のためのシャトルバスや、オリンピック・パラリンピック輸送の、いわば「特需」が含まれていたことも大きな要因です。国や横浜市の施策に対応して、貸切バスを運行することは、市営交通の使命と私は考えますが、一方で、一時的な需要に頼ることなく、安定的な収入を確保することが重要であり、そのためには、受注増に向けたさらなる取組が必要であると考えます。

そこで、

⑦ ワクチンシャトルバス等の収入がなくなった後の対応を、自動車本部長に伺います。

≪自動車本部長答弁⑦≫ウィズコロナの時代を見据えて、今後回復が期待されるインバウンド需要や、国内の移動需要を取り込めるよう、貸切バス事業を一層、推進します。具体的には、長期での契約が期待できる企業輸送のニーズや、小中学校でのイベントでのご利用、外航客船の乗下船客の送迎などの需要を取り込めるよう営業強化と体制強化を図ります。国内の移動需要については、大手旅行代理店の分析によると、今年の夏休みの国内旅行者数は、対前年で75%の増加、コロナ禍前の令和元年度の約97%まで回復しており、国内旅行の潜在的な観光需要は高まっています。

また、3年度は、コロナ禍の影響を受け、海外からの客船の横浜港への入港は1隻もなく、乗下船客の送迎バスの受注が大幅に減ったと聞いていますが、今後は、入国規制の緩和に伴い、海外からのクルーズ客船の増加が見込まれます。そのため、貸切バスへの本格的な需要回復への対策が必要であると考えます

そこで、

⑧ 需要回復を見据えた取組について、交通局長に伺います。

≪交通局長答弁⑧≫今年度は、貸切バスを活用したツアーや、都心部での大型イベントの再開、学校や地域のイベントなどの需要が順調に回復しています。さらに、外航客船の入港に伴う、ふ頭と最寄り駅などの送迎を行う「シャトルバス」については、入国規制の緩和に伴い、急激な回復が見込まれています。これらの需要に加えて、県外の学校の修学旅行需要や、国内の新たな移動需要を取り込むため、旅行代理店や他都市の交通事業者など、多様な主体と連携しながら進めていきます。

貸切バス事業は、路線バス事業を補完する収入の柱であり、貸切バス事業を推進することが、バスネットワーク全体の維持に貢献するものと考えます。

貸切バス事業を拡大するためには、全く新たなアプローチが必要です。これまでにない活用についても、積極的に受注すべきですし、たとえば、移動型の市民サービスでの需要があれば、交通局も貸切バス事業で対応してほしいと思います。

そこで、

⑨ 出張行政サービスなどの新たな貸切バスの活用に取り組むべきと考えますが、見解を、交通局長に伺います。

≪交通局長答弁⑨≫貸切バスの活用自体は可能と考えています。横浜市営の貸切バス事業として、多様な移動需要に応えていきたいと考えております。

なかなか難しいと思いますが、交通局が先導して出張行政サービスなどの新たな貸切バスの活用に取り組んで頂くことを要望させて頂きます。

4.みなとぶらりチケットの利用促進

次にみなとぶらりチケットの利用促進について伺います。

横浜のベイエリアは、人流も回復し、コロナ禍から回復してきたように思えます。

市営バスが置かれた状況は、コロナ禍前の水準まで利用者が戻ってこないと見込まざるを得ず、経営に大きな影響が見込まれます。だからこそ、今やわが国を代表するウォーターフロントに成長した横浜のベイエリアで、しっかりと観光系路線を推進していくことで、バスネットワーク全体の持続可能性を下支えすることが重要です。観光系路線を推進するには、まちの回遊性を高めることが不可欠です。

スライドをご覧ください。これは、交通局で販売している、横浜ベイエリアの1日乗車券、みなとぶらりチケットです。

私はこのぶらりチケットがまちの回遊性を高める有効なツールになると考えます。

本格的なウィズコロナ時代を迎えるにあたり、横浜ベイエリア1日乗車券みなとぶらりチケットの利用促進を進めるべきと考えます。

そこで、まず初めに、

⑩ 利用促進に向けた取組状況を、自動車本部長に伺います。

≪自動車本部長答弁⑩≫3年度は、ガーデンネックレスや市営交通100周年記念の「みなとぶらりチケット」を販売しました。また、元町、中華街や、横浜赤レンガ倉庫のイベントなどとタイアップしてプロモーションを展開しました。4年度は、横浜赤レンガ倉庫でのサンリオ展と連携したプロモーションを展開するとともに、オリジナルデザインの企画乗車券を、販売しました。また、100周年を迎えた三溪園や、沿線でのイベントと連携したプロモーションを展開しました。さらに、3年度と4年度にかけて、新たに9か所の観光施設や宿泊施設への販売委託も進めました。

観光系路線の沿線には、様々な観光施設やホテルがあり、また、年間を通してイベントが開催されています。そのような観光施設等とタイアップしてプロモーションを展開することは、大変有効な取組で、ぜひ、強力に進めていただきたいと思います。

そこで、

⑪ 観光施設等とのタイアッププロモーションの基本的な考え方を、自動車本部長に伺います。

≪自動車本部長答弁⑪≫みなとぶらりチケットは、単に1日乗車券としての役割だけではなく、沿線観光施設やイベントと一体となった商品としての魅力や価値の向上を目指しています。具体的には、みなとぶらりチケットのプロモーションを含むポスターや動画を、駅、バス、地下鉄で掲出することにより、利用促進を図っていきたいと考えています。また、みなとぶらりチケット利用者への施設等への入場料割引や来館プレゼント、提携飲食店の割引サービスなど、様々な特典サービスを提供することで、利用促進と賑わいづくりを進めていきます。

観光施設等とのタイアッププロモーションの中でも、みなとぶらりチケット利用者への様々な特典サービスを提供は、利用促進と賑わいづくりにつながるので、大変期待しています。今後、本格的に横浜観光を楽しむ来街者が増えていく中で、このような特典サービスの連携をさらに強化することが、みなとぶらりチケットの利用促進、ひいては、横浜ベイエリアの回遊性の向上に大きく貢献するものと考えます。

そこで、

⑫ 特典サービスの連携を強化できるように新たな取組が必要と考えますが、見解を、交通局長に伺います。

≪交通局長答弁⑫≫大手旅行代理店の分析によると、日数を増やした遠方への旅行が増加するとともに、大都市圏への旅行が回復傾向にあるとのことです。このような状況を踏まえ、京都市、神戸市等の他都市の交通事業者と、相互誘客の新たな取組をはじめました。ベイエリアのホテルや旅行代理店で、みなとぶらりチケットを組み込んだプランを販売していただくことで、横浜への観光客の呼び込みを図るとともに、ホテル内の飲食店での特典サービスを強化するなど、宿泊者を対象とした連携強化を進めていきます。

スライドをご覧ください。

交通局では、スマホで買って、スマホで乗れる、みなとぶらりチケット(デジタル版)を販売しています。これは、マイルートというアプリでデジタル版を購入できるというものです。

マイルートは、一人ひとりの移動ニーズに対応したルート検索と、各種チケットの予約あるいは、決済もできるアプリで、そこに交通局が参画しております。

そこで、

⑬ デジタルチケット(マイルート)の利用状況を、自動車本部長に伺います。

≪自動車本部長答弁⑬≫3年度の販売実績は、みなとぶらりチケット全体が30,211枚で、うちデジタルチケットが3,259枚となっており、デジタルチケットの割合は、10.8%となっています。

また、1か月平均の販売数は、2年度に比べて約3倍に増加しています。

⑭ デジタルチケットの利用が少ないと考えるが、自動車本部長の見解を伺いたい。

《自動車本部長答弁⑭》まだ始まって、2年が経ったところで、全体の割合としてまだ少ない状況ですが、伸び率、コロナの落ち着きとともに、段々と伸びてきているところですので、今後に期待したいと思っております。

交通局は、コロナ禍による「新たな日常」に加えて、少子高齢化、あるいは、人口減少社会の到来など、厳しい事業環境の変化への適応が求められています。そうした中で、このようなアプリを活用してデジタル化を推進することは、次の100年を見据えて、バスのご利用や料金支払いに関する新しいモデルを構築することになると期待しています。

そこで、

⑮ マイルートの活用をもっと広めていくべきと考えますが、交通局長の見解を伺います。

≪交通局長答弁⑮≫マイルートに市営交通が参画したのは、2年7月で、デジタルチケットのご利用は、先ほど、自動車本部長がご答弁した通り、増加の傾向が続いています。引き続き、観光施設等と連携したプロモーションにより、デジタルチケットの利便性をアピールし、利用の促進に繫げていきます。さらに、観光施設等と連携した販売を検討するなど、デジタルチケットの利便性を高めます。

この項目では、

1. 特典サービスの連携を強化できるように新たな取組の検討と

また

2. マイルートの更なる活用

が出来るようにこの2点を要望させて頂きます。

5.デジタル社会の早期実現について

次に、デジタル社会の早期実現について伺います。

先日、水道・交通委員会の行政視察で、仙台市役所にお伺いし、デジタル社会の早期実現に向けて交通分野での取り組みを聞かせていただきました。バスの位置情報や乗客数、運行状況の取り組みについてご教示いただきました。

この、横浜市においても、バスの経路検索や接近情報システムがありますが、

そこで、

⑯ 経路検索・接近情報システムの利用状況について、総務部長に伺います。

《総務部長答弁⑯》令和4年4月~8月の1日あたりのアクセス数といたしましては、経路や時刻表の検索で約12万件、バスの接近情報で約13万件でございまして、多くの方にご利用いただいております。

⑰ アクセス数はそれくらいを見込まれていたのか伺いたい。

《総務部長答弁⑰》現在の市営バスの1日あたりの乗車人員は約30万人でございます。そういったことから考えますと、経路や時刻表の検索並びにバスの接近情報をそれぞれ多くの方にご利用いただいていると考えている。

経路検索・接近情報システムの利用状況で、お客様に便利にご利用されていることはわかりました。毎日、利用される交通機関においてリアルタイムの運行情報はとても重要なアクティブデータだと思います。利用されるお客様が多いということで、さまざまなご意見をいただくことも多いと思いますが、お客様に対し、より質の高いサービスを提供していくためにはとても重要な情報だと考えます。

そこで、

⑱ 経路検索・接近情報システムに関するお客様の声の状況について、総務部長に伺います。

《総務部長答弁⑱》令和3年度における、検索サイトに対するお客様のご意見といたしましては、「乗り換え時間に関するもの」あるいは「バスの位置に関するもの」など合計で約10件程度ございました。具体的な事例で申し上げますと、検索時に「駅とバス停」が同一名称であるため区別がしづらいなどのお声がありましたので、表現を変更するなどの変更を行っています。お客様のご意見を聞き、よりわかりやすいサイトとすることが重要だと思います。

先日、私は市営バスを利用する機会があり、初めて経路検索を利用しましたが、操作方法がわからなく、うまく検索することができませんでした。

そこで、

⑲ 初めて、経路検索・接近情報システムを使用する利用者にもわかりやすくすべきものと考えますが、局長に見解を伺います。

《局長答弁⑲》交通局サイトにつきましては、お客様の声を参考として分かりやすいサイト作成に努めてまいります。また、誰でも利用できる形で、バスの時刻や位置、混雑の情報をオープンデータ化しております。このため、このデータを活用している検索サービス、例えば、「GoogleMaps」ですとか、「Yahoo!乗換案内」などでも、市営バスの経路や時刻表検索がご利用いただけます。これにより、初めて横浜にお越しになったお客様にも、使い慣れているサービスを使って簡単に検索していただけるということになっています。

オープンデータの公開を進めていることで、お客様が利用しやすいサイトを使用して市営交通の検索ができることがわかりました。多くの利用者に向けて情報発信していく取組として、デジタル技術を活用していくことは非常に効果的です。

そこで、

⑳ デジタル社会の早期実現に向けての交通局の役割について、局長に伺います。

《局長答弁⑳》私どもを含む公共交通事業者は、平成13年のJR東日本によるSuicaの発行を皮切りに、交通系ICカードの普及促進に努めてまいりました。交通系ICカードは、単なる乗車券にとどまらない電子マネーとして、利用者の様々な生活シーンに溶け込み、我が国のデジタル化を牽引してまいりました。来年3月には、「障がい者割引に対応した新たなICカード」を首都圏の鉄道事業者とともにスタートいたします。これも、デジタル庁が進める「デジタルの活用により、一人ひとりのニーズに合ったサービスを選ぶことができ、多様な幸せが実現できる社会」の形成に寄与するものと考えています。交通局では、先ほどご答弁申し上げました運行情報のオープンデータ化や、MaaSアプリ「my route」との連携、Visaのタッチ決済の実証実験などの取組を進めることによって、デジタル社会の実現に貢献してまいりたいと考えています。

是非、「デジタル社会」の早期な実現に向けて、公営交通事業者としての交通局が率先した取り組みを進めていただくことを期待しております。また経路検索・接近情報システムを初めて使用する利用者にもわかりやすくなつように改善して頂くことを要望させて頂きます。

6.脱炭素社会の早期実現

次に脱炭素社会の早期実現について伺って参ります。

横浜市地球温暖化対策実行計画(市役所編)において、2030年度までに自動車事業の温室効果ガス目標排出量・削減率は▲(マイナス)5%となっています。 公営交通事業者としての取り組みをおこなうことは必須であるなか市営バスでは、以前から環境に配慮したバス車両を積極的に導入している実績があります。

そこで、

㉑ 横浜市地球温暖化対策実行計画の達成(2030年度:CO2▲(マイナス)5%)に向けた取組について、自動車本部長に伺います。

《自動車本部長答弁㉑》実行計画において定められた自動車事業削減目標の達成に向け、現在保有するディーゼルバスを、環境にやさしく燃費に優れたバスに順次更新することとし、ハイブリッドバスを計画的に導入してまいります。

ディーゼルバスを環境にやさしいハイブリッドバスに更新することで、CO2削減を進めることは良い取り組みだと思います。

そこで

㉑目標達成に向けた具体的な車両更新計画について、交通局長に伺います。

≪交通局長答弁㉑≫自動車事業の削減目標であるマイナス5%を達成するためには、今後、ハイブリッドバスを170両更新していく必要があります。達成目標年度である2030年度までに、必要台数を更新するには、毎年20両から30両の導入が必要となり、多大な経費が見込まれます。そのため、補助金の確保を前提に導入計画を進めることとし、国や県・市に対して、その措置を強く要望してまいります。

地球温暖化対策実行計画が掲げるCO2、5%削減に向けて、ディーゼルバスを燃費の良いハイブリッドバスへ計画的に更新し、削減目標数値を達成していくには、経費が掛かりかつ、補助金の必要性も重要であると私も思います。

しかしながら、ハイブリッドバスの計画的な更新以外にも

㉒脱炭素促進に向けた新たな取組が必要と考えますが、交通局長の見解を伺います。

≪交通局長答弁㉒≫国産バス車両メーカーより、2024年度にEVバス車両の生産を開始するとの情報が発表されております。EVバスは環境負荷物質を排出しないため、脱炭素を効果的に促進できる車両です。交通局としても、引き続き情報収集を行いながら、国産EVバス販売の動向を注視してまいります。新型EVバス販売の話もあるということで、ハイブリッドバスやEVバスや燃料電池バスなどを計画的に増車し、脱炭素に向けた取り組みをしっかりとおこなってもらうことをお願いしたいと思います。

さて、ここまでバス事業での取組についてお答えいただきましたが、鉄道事業においても脱炭素化を進める必要があると考えます。JR東日本では、南武線や鶴見線において高圧水素をエネルギー源とする燃料電池電車の実証実験を行っているとのことです。

そこで、

㉓交通局でも燃料電池電車の研究をしてほしいと考えますが、交通局長の見解を伺います。

≪交通局長答弁㉓≫燃料電池鉄道車両は、軽油を燃料とするディーゼル車両が走行する電化されていない区間など、ローカル線での活用可能性を想定して、研究されているものと理解しています。都市部を高頻度で運行している市営地下鉄では、消費電力量の少ない省エネ車両についての研究、導入を今後も進めてまいります。燃料電池鉄道車両の市営地下鉄での導入に向けた研究を進める考えはありませんが、引き続き鉄道に関する最新技術の情報収集に努めてまいります。

技術というものは常に革新されていくものです。現時点では到底不可能なことも将来的に可能となることもあります。今後も様々な技術革新の動向に気を配っていただきながら、脱炭素社会の実現に取り組んでいただくことを要望させて頂きます。

7.地域の総合的な移動

次に地域交通について伺います。

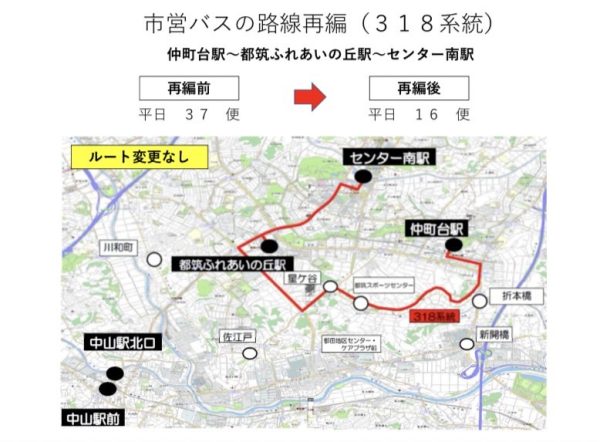

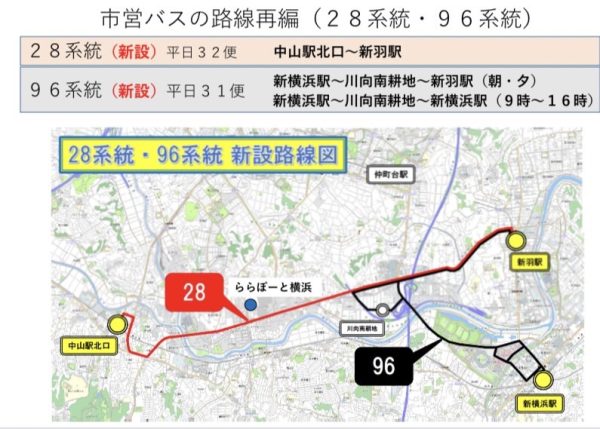

私の地元の都筑区の方から、市営バスの73系統や318系統の便数が以前より減り不便になったとの声を受けています。確かに、コロナウイルス感染症による外出抑制やリモートワークの実施によって利用者が減り、バス路線を維持していくためには、新たな取組が必要と認識していますが、令和5年の1月には、さらに都筑区内の市営バス路線を再編する計画があると聞きました。

そこで、

㉔都筑区内の路線再編を実施する理由を、自動車本部長に伺います。

《自動車本部長答弁㉔》港北ニュータウンを中心とする都筑区内のバス路線は、地下鉄の開業と共にお客様も減少傾向にありました。特に生活交通バス路線として維持されている路線は、ご利用者が少なく、慢性的な赤字もあり、3年4月に一部便数を減らさせていただきましたが、収支的には改善が見られない状況でございます。このままの路線形態では収支の改善が期待できないため、経路や行先などを変更し、新たな需要を掘り起こしたいと考えております。港北ニュータウンを中心とする都筑区内のバス路線の慢性的な赤字の改善のためには、新たな需要の掘り起こしも必要だということは理解しております。

地域にとっては、普段利用しているバス路線が変わることは、私たちの生活に直結する重要な関心事項です。

そこで、

㉕路線再編の基本的な概要を、自動車本部長に伺います。

《自動車本部長答弁㉕》都田地区において、新たにワゴンタイプの車両を使用した実証実験を開始し、併せて、運行区間が重複する路線の減便や運行経路の見直しを実施するほか、「センター南駅」から「中山駅」を結ぶ二つの路線の運行経路や行き先の変更を実施いたします。また、港北インター付近に建設が進んでおります大型物流施設の就業者や、周辺地域にお住いの方々の利便性向上のため、当該施設を経由して「新横浜駅」と「新羽駅」を結ぶ路線を新設するとともに、ららぽーと横浜周辺の緑産業道路を経由して「中山駅」と「新羽駅」を結ぶバス路線を新設いたします。

スライドを使いたいと思います。

減便とルート変更だけでなく新設される路線がございますが、しかしながら、高齢者の免許返納など、移動に関する課題は増えており、地域の方々からは、外出するのも大変という声をよく耳にするようになりました。そのような方々にとって、日常生活に必要な移動手段は無くてはならない存在です。

先日公表された横浜市中期計画の素案の中でも、「高齢化に伴う体力低下や運転免許返納により、日常生活に必要な買い物や通院の移動が難しくなる」といった課題認識を示し、「地域の総合的な移動サービスの確保」に取り組んでいくとしています。より一層のスピード感をもって取り組むため、関係局からなるタスクフォースを新たに設置し、交通局もその一員として名を連ねています。

そこで、

㉖タスクフォースにおける交通局の役割について、交通局長に伺います。

《局長答弁㉖》タスクフォース内で検討されるテーマの実現に向けて、実務としてバスを運行している事業者の立場から、課題提起や提案などを行っていくことになるかと思います。

市営バスには、これまでも様々なアイデアや工夫によって、路線の見直しや再編をしてきた実績があり、今後の地域交通を進めるうえでは非常に重要な役割を果たすと考えます。

そこで、タスクフォースの中において

㉗「交通局も積極的に意見を主張してほしい」と考えますが、局長の見解をお伺いします。

《局長答弁㉗》これまでもプロジェクトの中では、交通事業者としての目線で、今まで培った知見やノウハウを活かして、意見を述べさせていただいております。今回の新たな取組の中においても、バス事業者としてしっかりと意見を申し上げてまいります。

地域の総合的な移動サービスの確保」に向けた取り組みは、これまでの手法だけでなく、新たな手法も取り入れながら、将来に渡って移動手段を確保していくために、待ったなしの課題として関係局が一体となり、安心して暮らせる社会を実現していくことが必要だと考えておりますので、その中においても交通局が積極的に今まで培った知見やノウハウを活かして意見を主張してほしいという要望させて頂きます。

また地域の総合的な移動サービスについて、新たな取組が必要と考えて一般質問でも確認させて頂きました。山中市長からは、

新たな移動サービスについては、計画期間内に市域への展開を目指すことといたしました。そのため、今年度は、10月以降、デマンド型交通、タクシーの相乗り、バスの小型化などの実証実験を市内5か所でまず開始するなど、今後もスピード感を持って取り組んでまいります。と答弁を頂いております。

将来に渡って移動手段を確保していくために、待ったなしの課題として関係局が一体となり取り組んで行くことを強く要望しまして、質問を終わらせて頂きます。

本会議の一般質問に登壇

Ⅰ.令和4年第3回市会定例会一般質問

- 質問日時:9月8日午前

- 質問時間:23分間(会派持ち時間45分)

- 質問数:21問

- 都筑区選出 ふじい芳明

Ⅱ.質問項目

- 中期計画2022~2025(素案)

- 1.1.人口減少社会を迎える中で横浜を取り巻く課題

- ①本格的な人口減少社会を迎える中、横浜を取り巻く課題をどのように認識しているのか

- 1.2.基本戦略の考え

- ②中期計画の基本戦略に込めた思いについて

- 必要な時期に希望する治療が受けられる新たな取組について

2.1.積極的な公表

③ 新型コロナウイルスに感染し、医療的ケアが受けられなくて亡くなった人数、亡くなった原因を横浜市としてしっかりと調査し公表すべき

2.2. 必要な時期に希望する治療

④医療ひっ迫を防ぎ、必要な時期に希望する治療が受けられるように、本市として新たな取組が必要

3.がん患者とその家族に寄り添う支援の拡充

3.1.がんゲノム医療の拡充と更なる発展

⑤ がんゲノム医療について広く市民の皆様に周知し、がんゲノム医療を充実させて、本市でも新たな治療が出来るように取組を進めるべき

3.2. 早期な段階での緩和ケアの提供拡大

⑥ がんと診断された早期に緩和ケアが本市で受けられるよう取組が必要

3.3.在宅医療の体制強化と支援や援助の充実

⑦ 安心して在宅医療が受けられるように本市としても体制を強化し、かつ医療従事者や患者側の両方に横浜市独自の支援が必要

3.4. 在宅医療と介護の情報連携強化による在宅医療と介護が一体的な提供

⑧ 在宅医療と介護の連携強化により、切れ目のない在宅医療と介護が一体的に提供されるように、横浜市として更に取組を進める必要

4.子育て支援の充実

4.1.出産にかかる費用負担軽減の早期実現

⑨ 出産費用の無償化に向けた現状の取組状況と今後の方向性について

4.2.待機児童と保留児童に対する取組強化

⑩ 全体の保育供給量を増やすだけでは待機児童と保留児童の問題は改善せず、定員割れ園と人気が高い園の調整や保育士の処遇改善を横浜市独自でさらに行うべき

4.3.認可外保育園の支援強化

⑪ 認可外保育施設に対して横浜市独自の基準を設け、助成を行うべき

4.4.放課後児童健全育成事業の助成強化

⑫ 放課後児童健全育成事業における指導員のなり手確保のため、横浜市独自の助成を行うべき

5.介護と医療の連携強化

5.1.介護と医療の保険証のまとめ

⑬ 各保険証を一つにまとめて更新等の手続きが出来るように見直しを早期に検討して、新たな取り組みを本市としても行うべき

5.1.介護と医療の双方の制度利用者の負担軽減

- 介護及び医療の情報連携により、双方の制度利用者の負担を軽減すべき

6.地域交通の新たな取組

⑮ 地域の総合的な移動サービスについて、新たな取組が必要

7.デジタル社会の早期実現

7.1.各局のデジタル化の取組加速

⑯ デジタル統括本部が司令塔となって、各局のデジタル化の取組を加速させるべき

7.2. デジタルプラットフォームの利用促進

⑰ デジタルプラットフォームを、市民の声を聴く手段として、積極的に活用していくべき

8.中学校給食

8.1. 選択制から中学校給食の利用を「原則」とする方針

⑱選択制から中学校給食の利用を「原則」とする方針を打ち出したことに対する市長の想い

8.2.中学校給食の栄養バランス

⑲選択制から原則中学校給食の利用に変更にあたり、食育を一層推進すべき

8.3.今後の中学校給食の方向性の実現

⑳今後の中学校給食の方向性の実現に向けた決意

9.中期計画における施策の推進と財政の健全性の維持の両立

㉑中期計画において「施策の推進と財政の健全性の維持の両立」にどのように

取り組んでいくのか

Ⅲ.質問内容と答弁

立憲民主党の都筑区選出のふじい芳明です。会派を代表し質問をさせて頂きますので宜しくお願い致します。

医療だけでなく、介護でも、子育てでも、あらゆる分野で、新型コロナウイルス症の感染拡大に伴い、お困りの方が多い中で、安心して暮らせる社会、その実現が何よりも重要だと考えております。

介護職員、保育士さん 看護師さん、老後や子育てや医療その安心を担う多くの仕事が重労働なのに低賃金しかも非正規が多い。

そこに十分なお金を注いでないから不安定な人手不足が慢性化している状況と思います。

老後や子育て医療への安心が高まらない、こうした皆様方の賃金は政治で決めれば上げることが出来ます。

そうすればその皆様に注ぎ込まれた賃金が上がったものは消費に回り、老後や子育てや医療への安心が高まれば、消費が増えて来ると思います。

安心して子どもを産み育てたい、だけど医療やそして子育てや教育にお金がかかる。希望しても子供を産み育てることを断念せざる得ない若者たちが居ります。

お預かりしている税金のそもそも預かり方と使い道を変える。

老後や子育て雇用や医療などこうしたところの安心を高めたいと考えております。そうした観点から、山中市長と鯉渕教育長に質問をさせて頂きたいと思います。

1.中期計画2022~2025

安心して暮らせる社会の実現に向けては、医療、介護、子育てなど、あらゆる分野での総合的な視点での市政運営が求められます。市長は8月30日に今後の市政運営の中長期の方針となる中期計画2022~2025の素案を公表されました。令和3年の人口動態が戦後初めて減少に転じるなど、横浜を取り巻く環境も大きく変わり始めています。

そこでまず最初に、

① 今後、本格的な人口減少社会を迎える中、横浜を取り巻く課題をどのように認識しているのか、市長に伺います。

《市長答弁①》いよいよ横浜も本格的な人口減少社会に突入していくことになり、大きな転換期を迎えております。人口減少によって、市税収入の減少、社会の担い手不足、需要減少による市内経済への影響などが懸念されていますので、人や企業を呼び込み、都市の活力を維持向上させることが重要であると考えております。

こうした状況の中で、山中市長は、非常に難しい市政のかじ取りを担っていくわけですが、今回、市長が公表した中期計画の素案では、新たに「基本戦略」を打ち出しています。「基本戦略」では「子育てしたいまち 次世代を共に育むまち ヨコハマ」を掲げ、様々な施策に取り組んでいく考えを示しています。市長は「子育て支援」の重要性を強調されましたが、「基本戦略」はまさに山中カラーを前面に打ち出したものと受け止めています。

そこで、

② 中期計画の基本戦略に込めた思いについて、市長に伺います。

《市長答弁②》人口減少社会を迎える中では、先人達から受け継いできた都市基盤や高い市民力などの資源を生かし、子育てしたいまち、次世代を共に育むまちとしていくことが重要です。子育て世代への支援はもちろん、生活環境づくり、安全・安心の確保など、高齢者にも優しいまちに向けて、総合的に取り組むことで、横浜の魅力を更に高め、市民生活の質と都市の活力の好循環につなげてまいります。

中期計画は、今後4年間の山中市政の方向を位置付ける非常に重要な計画です。市長のリーダーシップのもと、横浜の将来に向けて素晴らしい計画となるようお願いをして次の質問に移ります。

2.必要な時期に希望する治療が受けられる新たな取り組みについて

「必要とする時期に希望する治療が受けることが出来なかった」こんな不安な社会は変えて行かなければなりません。新型コロナウイルス感染症の累積死者数は9月7日で4万1887人、累積死者数は2022年5月で3万人を超え、8月で4万人超えております。10人に1人は医療的ケアを受けられずに亡くなられた可能性があるとも言われております。8月23日の国内の死者数は、過去最大で343人となっております。また神奈川新聞によりますと、神奈川県内の8月9日時点の「確保病床使用率」は98.3%で、全国で最も高かった。と報道されております。

そこで

③ 新型コロナウイルスに感染し、医療的ケアが受けられなくて亡くなった人数、亡くなった原因を横浜市としてしっかりと調査し公表すべきと考えておりますが、市長の見解を伺います。

《市長答弁③》本市では、これまで重症化リスクのある方へ、限りある医療資源や保健所の対応を集中させてきました。その結果、コロナ患者が陽性判明後、医療につながらなかったことで、死亡に至った事例は、現在までありません。引き続き、市民の皆様の命と健康をお守りするため、私自身が先頭に立って、必要な対策を講じていきます。

横浜市はどのような状況なのか、安心できる状況なのか不安な状況なのか、心配されている方も多いと思います。是非公表に向けて取り組んで頂くことを要望させて頂きます。

またコロナ患者が多く、治療や手術の延期など一般外来を制限されている医療機関もございます。本来、患者さんは自由に治療を選択できること、これが治療の原則だと思います。患者さんは、保険診療上許されるあらゆる治療を受ける権利があり、また、患者さんの最善の利益のために治療が行われなければならないと考えております。

そこで、

④ 医療ひっ迫を防ぎ、必要な時期に希望する治療が受けられるように、本市として新たな取組が必要と考えますが、市長の見解を求めます。

《市長答弁④》これまで、医療従事者の皆様の懸命な御尽力により、何とかコロナに対する医療と、救急やがん診療など通常医療との両立を図ってきました。今回の第7波では、医療機関のひっ迫を防ぎながら、重症化リスクの高い方を確実に医療につなげるため、国や県に先駆けて、発熱外来で抗原検査キットの配布を行ってきました。現在、国において、全数把握の見直しなど、医療現場等の負担軽減や、重症化リスクのある方への対応の重点化が議論されています。本市でも、これまでの経験や、国の見直しの動向も踏まえ、感染が再拡大した際にも、限られた医療資源を最大限活用して、市民の皆様が必要な医療を受けられるよう、取り組んでいきます。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大で医療が逼迫すると、感染患者やその他病気を抱えている患者に対して、このような治療の選択の原則が崩れてしまうと思います。この異常な状態を一刻も早く通常に戻し、市民の命を守り、安心して暮らせる社会、その実現ができるように、市長として医療分野での改革を本市から行って頂くことを強く要望させて頂きます。

3.がん患者とその家族に寄り添う支援の拡充

次にがん患者とその家族に寄り添う支援の拡充について伺って参ります。今年の3月に最愛の妻が膵臓癌で他界をしましが、妻の看護をしていた時も、病院や看護施設等で同じがん患者やその家族から多くのご意見やご要望のお話を伺う機会がございました。特に副作用で辛い抗がん剤治療を行っていた際は、同じ悩みを持つ市民の方から、抗がん剤治療がだんだんと効果が無くなってしまい、がんの方が強くなり、耐性を作り、抗がん剤の治療の種類も無くなり、まさに治療の選択肢が無くなる不安についての多くのお話を聞きました。そのような中で、同じがん患者の方から、がんゲノム医療のことを伺いました。遺伝子パネル検査を受けて、そのがん患者にふさわしい治療を探すことにつながることを知りました。まさに希望の光です。市内には国が指定する「がんゲノム医療拠点病院」が1か所、「がんゲノム医療連携病院」が8か所あります。しかしながら、がんゲノム医療そのものや、どの病院でがんゲノム医療が受けられるかについては、患者さんやご家族には知られていないのではないでしょうか。現在は、誰もが受けられる医療ではありませんが、検査や治療が受けられる可能性があることについて、医師から教えられるのを待つだけでなく、患者さんやご家族が正しい情報を得て、検査の希望や選択ができるようになることが重要です。がんゲノム医療を推進することで、早期に新たな治療が地域の医療機関で受けられるようになることが望まれます。

そこで

⑤ がんゲノム医療について広く市民の皆様に周知し、がんゲノム医療を充実させて、本市でも新たな治療が出来るように取組を進めるべきと考えますが市長の見解を伺います。

《市長答弁⑤》必要な方に新たな治療をお届けできるよう、がんゲノムを実施している医療機関に関する情報や、遺伝子パネル検査についての詳細な情報など、市民の皆様に周知を行ってまいります。また、市内のがんゲノム医療を充実し、新たな治療を受けられるよう、医療機関での研究や連携を一層深めてまいります。

是非市長、新たなゲノムの治療が本市で受けられるように、市長が先頭に立って、新たな取り組みを進めて頂きまして、本市からがんゲノム医療の拡充と更なる発展につながることを強く要望させて頂きます。

次に早期な段階での緩和ケア提供拡大について伺って参ります。妻の看護で経験して私もはじめてわかりましたが、日本のがん緩和ケアが、ここにきて大きな転換点を迎えていると感じております。これまで進められてきた「診断時からの緩和ケア」ですが、医療現場での見解が様々であったことから、国で検討が進められています。医療現場で進まなかった緩和ケア、課題は 「治す」と「癒す」の両立であると考えております。がん患者にはさまざまな症状があらわれますが、一番辛いのは身体の痛みです。抗がん剤だけでなく、なるべく早い段階から緩和ケアを上乗せすることによって、うつ症状を緩和します。緩和ケアの併用は、辛い痛みを取るだけでなく、生存期間にも影響するというデータがあります。「治す」と「癒す」の両方を同時に進めることが、実は長生きにも繋がると思います。

そこで

⑥ がんと診断された早期に緩和ケアが本市で受けられるよう、取組が必要と考えておりますが市長の見解を伺います。

《市長答弁⑥》がんと診断された時の、患者さんや御家族の心理的・社会的な苦痛については、がんに関する相談窓口などの周知を行い、治療を開始する前から適切な相談や支援につなげられるよう、引き続き取組を進めてまいります。身体的な痛みについては、主治医と麻酔科医などが連携し、早期にペインコントロールを開始する取組を進め、また、在宅医療においても痛みを緩和する対応を強化できるよう、新たな取組を検討してまいります。

妻の入院先として緩和ケア病棟を希望しましたし、同じ膵臓がんで相談を受けた男性の方も、希望する病院では、利用できず、不安がありました。緩和ケアは、緩和ケア病棟以外の入院や外来、在宅医療でも提供されているそうですが、あまり知られていません。是非市長「がん患者の家族が自分達には何ができるか」不安な日々を送るのではなく「がん患者にとって何が必要か」を考えながら早期に緩和ケアを行うことが重要であり、そのために集学的治療を広めて、早期な段階での緩和ケアが受らけれるようにして頂けることを強く要望します。

次に在宅医療の体制強化と支援や援助の充実について伺って参ります。高齢化の進行に加え、国が進める地域医療構想における病床の機能分化や連携の推進により在宅医療の需要はますます増えていくことが予想されています。

クリニックの機能が家庭医機能にあるのであれば、その一翼を担う在宅医療を手厚くするためには、「365日24時間対応」はもちろん、「専門外の医療行為や疾患に対する対応」、「緊急時の医療連携」は必要不可欠です。

また、在宅医療を継続する上での課題には「訪問診療する時間が確保できない」や「医師や医療・介護スタッフ不足」等も課題があることのご意見を伺いました。一方妻と同じ在宅医療を受ける患者・家族からは、「移動の介助や夜中の排泄介助が大変」などの患者様への生活援助・介護上の手間や、契約手続や制度の分かりにくさ、「今後の病状が心配」「夜中や急変時が不安」など、在宅医療・介護を受けながら生活することへの不安を抱えている意見も聞きます。

そこで

⑦ 安心して在宅医療が受けられるように本市としても体制を強化し、かつ医療従事者や患者側の両方に横浜市独自の支援が必要と考えておりますが、市長の見解を伺います。

《市長答弁⑦》横浜市医師会と連携して、在宅医療に取り組む医師の養成を進めるほか、患者急変時、主治医が不在の場合に副主治医が代わりに往診する取組を進め、医師の負担軽減を図っています。また、18区に設置した在宅医療連携拠点において、患者や御家族の不安な気持ちに寄り添う丁寧な相談支援を行っていますが、加えて、より困難な事例にも対応できるよう相談員のスキルアップに努めてまいります。

また医療従事者だけでは在宅医療を支えるにも限界があり場合があります。

現状では、一部のケースを除いて、在宅医療もしくは在宅介護は献身的な家族による介護力に支えられていると思います。いわば在宅での介護保険サービスは、あくまでも家族介護が前提となっており、それらを補完する機能に過ぎないケースもありました。

そこで

⑧ 在宅医療と介護の情報連携強化により、切れ目のない在宅医療と介護が一体的に提供されるように、横浜市として更に取組を進める必要があると考えておりますが、市長の思いを伺います。

《市長答弁⑧》在宅医療連携拠点において、多くの職種による合同研修会や事例検討会などを実施することで、互いの専門性の理解と協力関係の構築を進めています。また、医療・介護関係者等による検討会において作成した、退院後の在宅生活への準備のための「入院・退院サポートマップ」等の普及を更に進め、現場を担う医療・介護関係者がスムーズに情報共有できる体制を作ります。

医療・介護従事者と患者両方の支援や援助などの充実も図って、切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築推進できるように取り組んで欲しと考えております。是非市長一緒に変えて行きたいと考えておりますので、本件も強く要望させて頂きます。

4.子育て支援の充実

次に子育て支援の充実について伺って参ります。私自身、48 歳で孫が7人いると言うこともあり、多くの子育て世帯から妊娠から出産、育児に至るまで多くの苦労があるというご意見をたくさんいただきます。また、特に様々な苦労のなかでも、出産にかかる費用負担については、大きな負担になっていると聞いています。出産費用の負担を重く感じることにより、出産をためらうような事態にならないようにしなくてはなりません。妊娠や出産、子育てにかかる経済的負担を軽減し、子どもを望む方が安心して産み育てられるようにしていくことが大切です。

そこで、

⑨ 出産費用の無償化に向けた現状の取組状況と今後の方向性について、市長に伺います。

《市長答弁⑨》昨年度より出産育児一時金の増額を国に要望してまいりました。現在、国におきまして出産育児一時金の増額に向けた動きもあるため、国の動向を注視した上で、本市の出産費用の実態を把握することが必要であると考えております。中期計画素案におきまして、妊娠・出産・子育てにかかる経済的負担の軽減を施策目標に設定しており、子育てしやすいまちの実現に向けて取り組んでまいります。

また子育て支援としては、女性の就労率も上昇しており、子どもたちの預け先の確保が大切です。私のところにも、「保育所に子どもを預けることができなかったために、働くことができなかった」という声が寄せられています。令和4年4月の保育所等の利用申請者数は73,538人であり、待機児童数が11人、保留児童数は2,937人でした。私の感覚では、2,937人は依然として大きな数字です。子育て世代が安心して横浜に住み続けるためには、受入枠の拡充が不可欠です

そこで、

⑩ 全体の保育供給量を増やすだけでは待機児童と保留児童の問題は改善せず、定員割れ園と人気が高い園の調整や保育士の処遇改善を横浜市独自でさらに行うべきと考えますが、市長の見解を伺います。

《市長答弁⑩》各区の保育・教育コンシェルジュが、個々の保護者のニーズを丁寧に聴き取りながら、入所可能な園を紹介するなど、預け先のマッチングを行っております。また、保育士の処遇改善については、現在も本市独自の処遇改善や宿舎の借上げ支援などを行っておりますので、今後も引き続き国にも強く要望をしてまいります。

次に認可外保育園の支援強化について伺って参ります。

本市には認可外保育施設が約370施設あり、預け先の確保の点でも、本市の保育施策に大きく貢献しています。しかし、認可保育所と異なり、認可外保育施設に対しては運営費の助成がないため、経営状況が非常に厳しいと聞いています。これまで、認可外保育施設の中には新型コロナ感染防止のため、利用者に登園自粛を要請し、利用料を返還した施設もあったようですが、運営費の補助がなく、経営が更に大変になっているという声も上がっています。

そのような中、こどもの成長に積極的に関わりながら日々運営している認可外保育施設に対しても、横浜市として何らかの支援が必要なのではないでしょうか。

そこで、

⑪ 認可外保育施設に対して横浜市独自の基準を設け、助成を行うべきと考えますが市長の見解を伺います。

《市長答弁⑪》これまでも入所児童の健康診断費用やブレスチェックセンサー導入経費の補助等を行ってまいりました。また、今回の補正予算案で計上した物価高騰対策支援事業では、食材費や光熱水費に対する助成を行う予定です。本市独自で更なる運営費の助成を行うことは容易ではありませんが、認可外保育施設は多様な保育ニーズに対応していただいており、保育の質の向上や安定的な運営のため、認可保育施設への移行を引き続き支援してまいりたいと思います。

子育て中の皆さんが働きやすい保育環境を整えていくことは、市長就任以来重要政策として取り組んできたものですので、認可・無認可問わずに支援の仕組みなども検討頂きますよう要望させて頂きます。

次に放課後児童健全育成事業における指導員の助成強化について伺います。指導員の皆さまもこのような大変な中日々子どもに対する支援をおこなっていただいており、指導員のなり手が少ないという状況を地域でお聞きしています。質の向上を目指すうえでも、指導員の皆様への支援をさらに手厚くする必要があると考えております。指導員へのサポートとして、「子供に向き合うことに注力するためのサポート」や「キャリアアップを考えるための研修の充実」なども必要と考えられるが、私としては、賃金が低いことが、なり手が少ない一番の要因だと考えております。

そこで、

⑫ 放課後児童健全育成事業における指導員のなり手確保のため、横浜市独自の助成を行うべきと考えますが、市長の見解を伺います。

《市長答弁⑫》今後、質の更なる向上を目指す上でも指導員の確保・定着は特に重要であると考えております。そのため、今年2月から国費を活用しまして処遇改善を実施するとともに、今年度からは、運営費を拡充して、クラブ及び指導員の支援を充実しております。今後も国の制度を活用しながら、指導員の確保に積極的に取り組んでまいります。

働くお父さんやお母さんが安心して子どもを託せるように、放課後児童健全育成事業における指導員を確保し、かつ定着して頂けるように本市としてしっかりと助成を行って頂くことを要望します。

5.介護と医療の連携強化

次に介護と医療の連携強化について伺って参ります。私の義母は訪問ヘルパーやディサービスやショートステイの介護を受けながら生活をしておりました。認知機能の低下が進み、現在は介護老人保健施設に入所しております。私自身も体験して初めて分かりましたが、7月から8月にかけて、色々な書類の更新がございます。

1. 後期高齢者医療保険証(神奈川県後期高齢者医療広域連合)

2. 後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定書(神奈川県後期高齢者医療広域連合)

3. 介護保険者証(横浜市)

4. 介護保険負担割合証(横浜市)

5. 介護保険負担限度額認定証(横浜市)

書類を受け取り、更新をするのに手続きの書類が必要になり、金融機関に行ったり、区役所に足を運んだり、書類を送り返したり、更新書類を受け取らないといけない状況になります。

一人暮らしの方も居られるし、老老介護の方も居られるし、色々と手続きが煩雑に感じているというご意見も伺います。

そこで

⑬ 各保険証を一つにまとめて更新等の手続きが出来るように見直しを早期に検討して、新たな取り組みを本市としても行うべきと考えておりますが、市長の将来に渡っての思いも含めて見解を伺います。

《市長答弁⑬》保険証の一体化は、既にマイナンバーカードの健康保険証利用が全国的に始まっており、また令和5年度中には介護保険証としての利用開始も予定されるなど、マイナンバーカードへの一体化が順次行われています。各保険証の更新等に係る手続きも、国の動向を踏まえながら、オンライン化・ワンストップ化に向けた取組を進めて、市民の皆様の利便性の向上を目指していきます。

また、介護サービスを受ける為には多くの課題があります。サービスを受ける為には、様々な手続きをするのですが、揃える書類が多く、また足を運ぶところも多く、手続きがはんざつでスムーズに行かない不便さを感じました。また介護レベルの問題等で、サービス利用回数を増やしたくても増やせず、なかなか本人や家族の希望するサービスを受けることが出来ませんでした。医療で判定を受けることと、介護に定められているものとの違いが出てきて、実際の本人の症状や状態などが設定されている介護レベルに合わないと思いました。同じような問題で困っている方も多くいらっしゃるとの意見も伺っております。

私の介護での経験や地域の方々のご意見やご要望も頂いた中で、 各種手続きをもっとスムーズに進められるようにして行きたいと考えております。

そこで

⑭ 介護及び医療の情報連携により、双方の制度利用者の負担を軽減すべきと考えておりますが、市長の将来に渡っての思いも含めて見解を伺います。

《市長答弁⑭》介護と医療の情報連携を推進することで、利用者と関係者間のコミュニケーションが円滑に進み、例えば、認定調査や日々のサービス提供の場面で、利用者や御家族の負担の軽減につながるものと考えています。今後もICTを活用した地域医療介護連携ネットワーク等の活用を推進して、利用者に寄り添ったサービスの提供や、サービス全体の質の向上を目指していかなければならないと考えています。

住み慣れた地域で一生涯安心して住み続けられるように、医療と介護の連携強化を進めていただくことを強く要望します。

6.地域交通の新たな取組

次に地域交通の新たな取り組みについて伺って参ります。私の地元の都筑区の方から、市営バスの73系統や318系統が、以前より便数が減り不便になったとの声を受けています。確かに、コロナ渦による外出抑制やリモートワークの実施によって利用者が減り、路線を維持していくことは難しいということは地域も認識しています。一方で、高齢者の免許返納など、移動に関する課題は増えており、高齢者をはじめとした方々は、買い物や病院に行くのも大変だとの声が上がっています。このような課題は、都筑区に限らず全市的な問題です。まさに、これまでのやり方だけでなく、新たなやり方も取り入れながら、早急に総合的な移動サービスを確保していくことが必要です。

そこで、

⑮ 地域の総合的な移動サービスについて、新たな取組が必要と考えますが、市長の見解を伺います。

《市長答弁⑮》今回お示しした中期計画素案におきまして、新たな移動サービスについては、計画期間内に市域への展開を目指すことといたしました。そのため、今年度は、10月以降、デマンド型交通、タクシーの相乗り、バスの小型化などの実証実験を市内5か所でまず開始するなど、今後もスピード感を持って取り組んでまいります。

将来に渡って移動手段を確保していくために、待ったなしの課題として関係局が一体となり取り組んで行くことを強く要望します。

7.デジタル社会の早期実現

次にデジタル社会の早期実現について伺って参ります。

新型コロナウイルス感染症への対応など、医療や介護の現場における負担感は非常に大きなものになっていると感じています。そうした諸問題を解決する手段として、デジタル技術の活用が重要ではないでしょうか。例えばオンライン診療や電子カルテの導入、医療や介護分野におけるデータ連携など、デジタルを活用した様々な取組が考えられます。このような取組を実現するためには、医療、介護など行政の各所管だけが取り組むのではなく、横浜市として全庁的にデジタル活用を考え、積極的に取り組みを進めていく必要があります。一方で、所管局だけでは、より効果的なデジタルの実装に向けた設計をしていくことは難しさもあり、専門的な視点から統括本部の積極的な関与は重要と考えます。統括本部が出来て1年足らず、DX戦略がまとまったことは、統括本部がまさに統括機能を発揮した成果であると感じています。統括本部の体制にも限界はあると思いますが、必要な強化を行うことを前提に、他局の取組を積極的にリードしてもらいたいと考えます。

そこで、

⑯ デジタル統括本部が司令塔となって、各局のデジタル化の取組を加速させるべきと考えておりますが、市長の見解を伺います。

《市長答弁⑯》この4月に、統括本部の体制を刷新、強化した上で、今月には本市のDXが目指すビジョンや取組の方向性を示す「横浜DX戦略」を策定します。

デジタル統括本部が、DX戦略に基づき、専門的あるいは技術的な視点も含めた、各局への伴走支援を行っていくほか、先進的な取組への予算面での支援などにより、各局の意欲的な取組を引き出して、デジタル化をリードしてまいります。

デジタル統括本部には各局の連携を引き出す本来のリーダーシップを発揮することで、DXを加速し横浜のデジタル社会の早期実現に繋げて行くことを要望します。

次に、デジタルプラットフォームについて伺います。

山中市長は選挙時の公約において、「デジタル技術の活用と現場を重視した市民の声を直接聞く仕組みの創設」を掲げており、その実現として、デジタルプラットフォーム「横浜市アイデアボックス」の実証実験を行ったと聞いています。デジタルプラットフォームは、2020年10月に兵庫県加古川市で、プラットフォームの1つである「Decidim(デシディム)」が初導入され、本市やデジタル庁などでも使用された「アイデアボックス」など、いくつか種類はあり、活用する自治体は今後ますます多くなると思います。

そこで、

⑰ デジタルプラットフォームを、市民の声を聴く手段として、積極的に活用していくべきと考えますが、市長の見解を伺います。

《市長答弁⑰》就任当初から、デジタルプラットフォームに、広聴ツールとしての可能性を感じておりました。今年度に実施した実証実験では、多くの市民の方が気軽に意見を投稿し、議論を交わし合う様子が見られるなど、デジタル技術を活用した新たな手法としての手ごたえを得ました。運用上の課題も発見されましたが、今後の本格導入に向けて、引き続き検証を進めていきたいと考えております。

市民の声を聴くということは、市政にとってまず第一歩といえるものです。積極的に活用することを要望します。

8.中学校給食

次に中学校給食について伺います。

今回示された次期中期計画素案において、「令和8年度から中学校給食の利用を原則とし、デリバリー方式よりすべての生徒に満足してもらえる給食の提供に向けた体制を確保する」という方針が示されました。私自身を含め、立憲民主党横浜市会議員団としても、全員喫食の中学校給食の実現を強く求めて参りましたが、今回、横浜市として初めて、中学校給食の利用を原則とする方向性を打ち出したことは、山中市長の強いリーダーシップのもと、就任からの1年間、専任体制を中心に精力的に検討を進めてきた結果だと思います。

そこで、

⑱ 選択制から中学校給食の利用を「原則」とする方針を打ち出したことに対する市長の思いについて伺います。

≪市長答弁⑱≫学校給食法の趣旨を踏まえながら、供給体制を確保した上で成長期の生徒に栄養バランスのとれた給食を提供することは市の責務であるという思いで、専任体制を設置して、全庁を挙げて検討を進めてまいりました。市会におきましても、長きにわたり中学校給食に関する議論を重ねてこられた中で、その上で、今回、全生徒・教職員分の供給体制を確保できる見通しを立てることができました。

生徒にとっては、時には苦手な食材が入っていることも有るかもしれませんが、必要な栄養素をしっかり摂取してもらうためにも、将来の可能性を広げるためにも、食べ慣れない献立にチャレンジしてもらうことも必要だと思います。

そこで、

⑲ 選択制から原則中学校給食の利用に変更するにあたり、食育を一層推進すべきと考えますが、教育長の見解を伺います。

《教育長答弁⑲》食育は、将来にわたる健康と豊かな食生活を送る上で大変重要なものです。今回のアンケートでは、栄養への関心が高いと給食への満足度も高まる傾向があることも分かりました。給食の利用が原則となり、これまで以上に様々な機会を通じて食に関する指導ができるよう、学習教材の作成や教職員研修の充実など、食育の推進を行ってまいります。

特に、今回のアンケート調査では、現在のデリバリー型給食に関する現状分析が進み、今後取り組むべき課題も明らかになったと伺いました。現在の喫食率は約30%とのことですが、今後、の中学校給食の利用が原則となることを踏まえると、できるかぎりの改善に取り組む必要があると思います。是非、生徒や保護者のニーズをしっかりと受け止め、「すべての生徒が満足できる中学校給食の実現」に向けて対応策を検討していただきたいと思います。

そこで、

⑳ 今後の中学校給食の方向性の実現に向けた決意について、市長に伺います。

≪市長答弁⑳≫全生徒・教職員分の供給体制を必ず確保し、全ての生徒が満足できる中学校給食を実現するために、内容面を充実させ「新しい横浜の中学校給食」を実現するという意気込みで、全庁を挙げて取り組んでまいります。

中学校給食に関しては、市会でも様々な意見がある中で、今回1つの方向性を示したという事は、山中市長も相当の覚悟を持って決断されたことと推察します。新しい中学校給食の実現に向けて、山中市長のリーダーシップのもと、全庁を挙げて取り組んでいただくことを要望致します。

9.中期計画における施策の推進と財政の健全性の維持の両立

最後に、中期計画における施策の推進と財政の健全性の維持の両立について、伺います。だれもが安心して暮らせる社会の実現に向けて、我々立憲民主党は、山中市長が力を注ぐ、「子育て」をはじめとした施策の実現に、ともに取り組んでいく決意です。一方、中期計画期間中の財政見通しによると、4か年で1,000億円もの収支不足が見込まれており、この収支不足に対しては、歳出改革を進めていくことで対応していくとの記述があります。

厳しい財政状況にあっても、未来を見据えて後ろ向きにならずに、創意工夫をはかりながら、中期計画で掲げる施策を力強く進めていく必要があります。

そこで、

㉑中期計画において「施策の推進と財政の健全性の維持の両立」にどのように取り組んでいくのか、市長に伺います。

《市長答弁㉑》財政ビジョンを踏まえ中期計画では、施策の方向性と達成状況を測る指標を示し、毎年の予算編成では、データを活用した議論を行い、施策指標の達成に資する、より効果的な事業へ財源をシフトしていきます。併せて、職員一人ひとりが歳出改革を自分ごとと捉え、創造と転換を念頭に事業の新陳代謝を進めることで、施策の推進並びに財政の健全性を両立させていきます。

市民の皆様に、安心して暮らせる社会になったと感じて頂けるように、明るい未来が来ることを期待して、質問を終わります。

ありがとうございました。

質問後に傍聴に来て下さいました皆様と本会議場等で意見交換などさせて頂きました。多くの方からご意見やご要望を賜れるように引き続き努めて参ります。

水道・交通常任委員会行政視察報告

3年ぶりに横浜市会の常任委員会行政視察が行われました。下記に報告をさせて頂きたいと思います。学んで来たことを横浜市をより良くするために役立てたいと思います。

視察月日:2022年8月2日~4日

仙台市議会(8月2日)

せんだい都市交通プランと仙台市地域交通計画に関してお話を聞かせて頂きました。

私からは市民の移動手段の確保や足を支える都市交通の在り方に関して、市民意見をどのように取り入れているのか確認をさせて頂きました。

利用する側の意見がより強く反映できるようにして行きたいと考えております。

またデジタル社会の早期実現に向けて交通分野での取り組みも聞かせて頂きました。バスの位置情報や乗客数状況や運行状況も確認出来る取り組みについても確認させて頂きました。

時間も無くなり終わってから交通環境の利便性を高めるミニバス導入についても確認させて頂き、横浜市へのより良く導入できるようにして行きたいと考えております。

浪江町役場(8月3日)

なみえ復興レポートと上下水道事業に係るアドバイザリー業務委託についてお話を伺いました

震災時人口は、21,542人

世帯数は、7,671世帯

面積は、223.14km2

東日本大震災の被害は、震度6強の揺れ

15mを超える津波で

6km2が浸水

全破壊家屋651戸

約1,000事業所が被災

死者182人

亡くなった方に謹んでお悔やみを申し上げます。改めて被災の大きさを再認識させて頂きました。

復興の歩みと復興の姿では、町内居住人口の推移では、

平成29年4月:193人

平成30年4月:729人

平成31年4月:1008人

令和2年4月:1375人

令和3年4月:1648人

令和4年5月:1878人で居住世帯1162世帯

と増えております。

そのような中で町民生活には欠かすことが出来ない上下水道事業に横浜市水道局と横浜ウォーターが連携をして、浪江町とアドバイザリー業務委託を行わせて頂き、一緒になって浪江町の上下水道事業を対応したと伺いました。

水道事業をの業務を整理どの事業から着手では無く、まずは現状を理解することから始まり、データと豊富な経験に基づく現実的な計画作りと企業活力を活かした実施へ配水計画や施設維持管理や公営企業会計などの賠償協議や財政シュミレーションや経済比較の業務も行って費用削減などにも貢献できて大変良かったと感じました。

続いて震災遺構浪江町請戸小学校に参りました。15.5mの津波浸水深さの場所を示された場所も確認し1階の教室内も確認させてもらいました。

改めて津波被害の恐ろしさを再認識することが出来ました。

いわき市議会(8月4日)

いわき版MaaS推進プロジェクトについて

MaaSとはMobility as a Serviceのことになり、Mobility as a Serviceは、複数の公共交通機関・移動手段の中から最適な組み合わせを即時に選び出し、一括して検索・予約・決済できる移動サービスのことになります。

MaaSが普及すると、鉄道、バス、飛行機、船舶など、多くの移動サービスをスマートフォンの単一のアプリで利用できるようになり大変勉強になりました。

特に注目すべきお話は、行政MaaSの中で山間地域等における行政サービスの利便性向上を図るために、遠隔相談機能等を搭載した車両を活用して出張行政サービス【お出かけ市役所】の実証を行ったことを伺いました。

マルチタスク車両の活用して、遠隔相談者機能搭載と地域イントラネット環境搭載し、

出張行政サービス

① 住民票、税証明等の発行

② マイナンバーカード新規発行申請

③ 各種相談業務

④ 模擬選挙

⑤ 総合防災訓練

行政サービスの利便性向上と行政のDX推進に向けて、横浜市での導入できないか検討して行きたいと考えております。

第一回臨時会の議案関連質疑に登壇

質問要旨

1.市第26号議案(令和4年度横浜市一般会計補正予算(第2号)関連

(1)低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金給付事業

①今回の給付金制度は対象者により申請の要・不要の違いがあり、複雑で分かりにくい

②給付金が必要な方へ確実に支給されるよう、申請のサポートをするべき

③給付金をできる限り速やかに支給できるようにデジタルを活用した支給制度や体制を平時の時に確立すべき

(2)住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業

④対象となる方々への迅速かつ確実な支給に取り組むべき

(3)新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業

⑤4回も申請期限の延長されている本事業の評価

⑥今回の要件緩和に関する対象者への周知方法

(4)レシートを活用した市民・事業者支援事業

⑦前回実施時の利用者の傾向

⑧市民に幅広く恩恵が広く行き渡るようにするべき

⑨出金に手数料がかからないように、本市がレシ活アプリを開発運営するべき

(5)タクシー事業者支援事業

⑩インターネット申請も含め、事業者の事務手続の負担軽減を図るべき

⑪タクシー事業者への支援に対する思い

(6)乗合バス事業者支援事業

⑫速やかに支給を行うためにも、申請をオンライン化するなど、デジタルを活用し、申請に伴う負担を軽減すべき

(7)公衆浴場燃料価格等高騰対策臨時支援事業

⑬事業者を応援する意味でも、利用者側にもメリットがある入浴料の割引券といったプレミアム券を配布するなど、市民への支援もあると考えられるが、銭湯に直接補助する臨時支援事業を行うこととした市長の考え

(8)次世代自動車普及促進事業

⑭事業者に対するV2H充放電設備の設置補助により期待される効果

⑮事業者に広く知られるようにシステムの理解を含む普及啓発を行うべき

(9)省エネ住宅普及促進事業

⑯設計・施工者に対する今後の事業の展開

⑰市民へのさらなる普及啓発の取組が必要

(10) 市内産農畜産物の生産振興事業

⑱電気代やCO2削減量やランニングコスト等のデータを市が把握した上で農家の皆様にしっかりと周知し、事業の普及啓発をすべき

(11)市営住宅LED化推進事業

⑲LED化を実施する住宅選定の優先順位の考え方

⑳維持管理や入居者の負担軽減も考えて、標準仕様の設計や、しっかりとした製品を使うことが重要

(12)学校給食物資購入事業

㉑公費負担の公平性の観点からも、中学校給食のさらなる利用促進を行うべき

(13)ウクライナ支援事業

㉒戦争終結後の復旧・復興のフェーズにおいても積極的に現地支援を行うべき

㉓避難民の方々が、住民登録を行ったうえで、行政が提供するサービスを適切に受けられるように支援していくべき

(14)㉔長期化が予想される物価高騰にどのように対応していくのか

質問内容

1.市第26号議案(令和4年度横浜市一般会計補正予算(第2号))関連

立憲民主党の都筑区選出のふじい芳明です。

本日は長女や次女が本会議場で傍聴してくれており、娘たちと同じ子育て世代の代弁者になれるように質疑を行いたいと思っておりますので宜しくお願い申し上げます。その娘達家族とも良く話すのですが、

やっぱり

安心して暮らせる社会、その実現が何よりも重要だと考えております。

しかし、新型コロナウイルス感染症の累積死者数は5月で3万人を超え、昨日時点で31,046人となっております。2万人に達した2月から、約3か月で1万人増えた。高齢者を中心に死者数も急増しております。このような状況で、10人に1人は医療的ケアを受けられずに亡くなられた可能性があるとも言われております。必要とする時期に必要な治療が受けることが出来なかった、こんな不安な社会は変えて行かなければなりません。

また円安を生み出している異次元の金融緩和から物価高騰となっており、物価が上がるのは6月と7月で3000品目を超えるとも報道されており、値上げの夏であり、異次元の物価高騰となっております。

円安になると、輸入品の価格が上がり、原油や食品など、原材料費が高騰します。原油の高騰による値上げが続く中、この円安が加わって、さらなる値上げが懸念されています。年内に値上げされる食品は1万品目を超える見通しで、家計や事業者への影響は、大変大きなものとなっており、このような不安な社会は変えなければなりません。

未来を担うこどもたちへの支援、

働くお父さんやお母さんへ方への支援、

そして大変厳しい時代を切り開いてくれたおじいちゃんやおばあちゃんへ方への支援

横浜市民の皆様が住み慣れたこの地域で安心して一生涯暮らせる社会の実現は、何よりも優先して対応しないと行けないと考えております。

こうした観点から市第26号議案令和4年度一般会計歳入歳出補正予算(第2号)に関連いたしまして、立憲民主党横浜市会議員団を代表し山中竹春市長に順次質問をさせて頂きます。

(1)低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金給付事業

まず、本日は私の長女や次女が本会議場で傍聴してくれており、娘たち家族も給付の対象者となっております「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金給付事業」について伺います。

国の「コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」」を踏まえ、物価高騰等に直面する生活困窮者への支援として、低所得の子育て世帯に対して、生活支援特別給付金を支給すると国の方針が決定されました。本市でも国の方針に従い今回の補正予算を計上し6月中には支給を始めると聞いています。

新型コロナウイルスの影響が長期化する中で、食料品やガソリンなど生活必需品の値上がりが家計を直撃していることから、今回の給付金の対象となる娘達家族のような低所得の子育て世帯に対して、漏れなく迅速に支給を進めて欲しいと考えています。

娘たちに対象者の要件について、話を聞きますと、申請不要や要申請や家計急変者と複雑でわかりにくいと言っております。児童手当や児童扶養手当の受給者はもともと本市が口座情報を把握しているので、申請不要で支給されるのに対し、受給していない方は口座情報を把握していないので申請が必要となる制度と聞いています。

そこで、娘たちのような子育て世代の代弁者としまして、

①ア 今回の給付金制度は対象者により申請の要・不要の違いがあり、複雑で分かりにくいと思いますが、市長に見解を求めます。

《市長答弁1》今回の給付金は、国が迅速な支給を優先して制度を設計したため、分かりにくい部分もあるかと思います。そのため、本市としては、ホームページへの掲載、地域子育て支援拠点など子育て世帯が利用する施設へのチラシの配置、令和3年度の特別給付金を申請された方への御案内送付など、様々な手段により、市民の皆様へ分かりやすい周知に努めてまいります。

給付金をもらえる方が理解しやすいように、さまざまな工夫により、広く周知を図っていただきたいと思います。また、制度の一般的な周知とともに、ご自身が今回の給付金の対象になるのかどうかの確認や具体的な申請の仕方など、個別のご相談などにも応え、スムーズな申請に繋げて欲しいと思います。

そこで、

②イ 給付金が必要な方へ確実に支給されるよう、申請のサポートをするべきと考えるが、市長の見解を伺います。

《市長答弁2》給付金の問合せや相談専用のコールセンターを設置するほか、区役所窓口に相談員を配置し、申請方法や申請書の書き方など、様々な御相談に対応できる体制を整えてまいります。対象となる方が確実に受給できるよう、市民の皆様に寄り添いながら丁寧にご案内してまいります。

今回の給付金は、準備期間が限られた中でも迅速な支給のために市としてしっかりと取り組まれることと思いますが、これまで、子育て世帯や生活困窮者を対象とした給付金が毎年繰り返されてきましたので、今後コロナ禍の影響や物価高騰に終わりが見えない中で、再びこうした給付金が支給されることが予想されます。

そこで、

③ウ 給付金をできる限り速やかに支給できるようにデジタルを活用した支給制度や体制を平時の時に確立すべきと考えますが、市長の見解を伺います。

《市長答弁3》今回の給付金では、本市で令和4年度の課税情報を有していない方の所得要件 の確認にマイナンバーを活用し、課税証明書等の提出を省略しています。今後は、市民の皆様の利便性の向上や迅速な支給に向けて、現在国が進めてい るマイナンバーを活用した公金受取口座の登録の仕組みなど、更なるデジタルの活用を検討していきます。

低所得の子育て世帯への支援として、この給付金がお困りの世帯に漏れなく迅速に給付金を届けることができるように取り組みを進めて頂くよう、娘たちと同じ子育て世代の代弁者として強く要望させて頂きます。

(2)住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業

次にこちらも娘達家族が受給対象となっております「住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業」について伺います。

この給付金は、「新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、様々な困難に直面した方々に対し、速やかに生活・暮らしを支援」する目的で、本年2月から申請受付を開始するとともに、対象世帯への10万円の支給を進めていただいているところです。

今回の補正予算案では、4月に決定された国の「総合緊急対策」に基づき、これまでの取組の運用改善として、令和4年度課税情報を活用し、プッシュ型で申請書類を送付することにより、対象者への支給を促進するものです。

現行の枠組みは、すでに申請期間も中盤に差し掛かっており、支給対象世帯、約35万世帯に対し、5月末時点における申請件数は29万件を超え、申請率も83%に達しているとのことです。

このような状況を踏まえると、これからご申請いただく方々に、一日でも早く給付金をお届けできるよう、引き続き注力していただくことに加え、今後は、今回の補正予算案の取組の趣旨にもあるように、支給対象でありながら、まだご申請いただけていない約6万人と17%の方々に、しっかりと給付金をお届けすることが重要だと考えます。

そこで、

④ア 対象となる方々への「迅速」かつ「確実」な支給に取り組むべきと考えますが、市長の見解を伺います。

《市長答弁4》令和4年度の課税情報を活用して、プッシュ型で、こちらから申請書類を送付することで、対象となる世帯への支給がより一層進むものと考えます。併せて、申請期限の延長や、未申請の方々への申請勧奨等を行い、引き続き、迅速かつ確実な支給に取り組んでまいります。

申請期限までの間、引き続き、支援を必要としている方々にしっかりと寄り添い、迅速かつきめ細かく対応していただくことを強く要望させて頂きます。

(3)新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業

次に、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業について伺います。

国の経済対策により、今回、支給申請期限の延長が各自治体に通知され、本補正予算案となっています。

本給付金は、社会福祉協議会が実施している総合支援資金を借り終えた上に、収入や資産、求職活動等の要件を全て満たした世帯が受給できる制度です。受給できる金額は、世帯の人数により月額6万円から10万円、受給できる期間は、最長6か月間となっています。

昨年7月の制度開始時では、同年8月末までを申請期限としておりましたが、その後、同年11月末までに延長となり、以降、3回に渡り延長されています。

⑤ア 4回も延長されている本事業についてどう評価しているか、市長の見解を伺います。

《市長答弁5》長引くコロナ禍等の社会情勢を鑑み、国も申請期限の延長や要件の緩和など、柔軟に対応してきたと考えております。

本市においては、令和4年5月末時点で累計申請件数が4,680件、月平均で425件となっており、本事業を必要としている方が一定数いらっしゃることが確認できます。

今回の制度改正により、ハローワーク等で職業相談をする回数を毎月2回以上から1回以上、求人先への応募または面接を受ける回数が週1回以上から月1回以上に申請要件も緩和されております。

そのため、申請要件が緩和されたことを、わかりやすく、正確に周知する取り組みが必要と考えます。

そこで、

⑥イ 今回の要件緩和に関する情報を対象者にどのように周知していくか、市長に伺います。

《市長答弁6》申請対象者に対して、求職要件の変更内容を分かりやすく記載したダイレクトメールを発送するとともに、本市ウェブサイトでの周知、コールセンター、相談窓口の設置など、案内に努めてまいります。この事業が必要な方に利用していただけるよう、引き続きしっかりと取り組んでまいります。

新型コロナウイルス感染症で生活困窮者の方で必要とされている方にしっかりと周知していただきことを要望致します。

(4)レシートを活用した市民・事業者支援事業

次にレシートを活用した市民・事業者支援事業について、お伺いします。

昨年12月から実施したレシ活チャレンジの第1弾は、46万件のレシート投稿、11億6500万円の経済効果があったと聞いています。厳しい状況にある飲食店支援につながったものと考えられ、大変良い取り組みだと思います。

今回の、レシ活VALUEも、市民生活の支援のみならず、経済の復興が期待されますが、レシ活チャレンジの利用者の方は、どのような方であったのか、利用者の傾向が事業の成否にもつながるものと考えます。

そこで、

⑦ア 前回実施時の利用者の傾向について、市長に伺います。

《市長答弁7》レシ活チャレンジ第1弾の参加者は約36,000人でした。男女比は約1対2で、女性の利用が多い結果となりました。年代別で最も多かったのが30代の約28%、40代の約26%、50代が約20%となっており、60代以上の方の利用も約8%ありました。幅広い年代の方に御利用をいただいたと思います。

第2回定例会の議案関連質疑では、我が党の大野議員から、「レシ活チャレンジの取組で飲食店以外にも幅広く実施されることを期待する」との発言がありましたが、まさに、今回のレシ活VALUEは、レシートを発行する市内事業者全体が対象となっており、市内経済への波及効果も大きく期待できるものと考えています。

今回は、対象も広く、予算規模も大きいことから、生活者支援の観点からも、消費喚起による経済活性化の観点からも、多くの市民の方々にご利用いただくことが不可欠です。

また、高齢者の方や、区役所の窓口に相談に来ている方、ハローワークに来られている方、視覚障害者の方、そういった方にこそ、この事業を活用いただき、恩恵が届けられれば良いと思いまし、

音声機能を充実させたり、レシートを送付すること等でしっかりと活用できるように改善すべきと考えております。

そこで、

⑧イ 市民に幅広く恩恵が広く行き渡るようにするべきと考えますが、市長の見解を伺います。

《市長答弁8》広報よこはまや本市のホームページ、SNSによる発信に加え、レシートの郵送での参加や商店街のサポート協力店によるお手伝いなどにより、視覚障害者を含め多くの方々に御利用いただけるようにしてまいります。また、アプリのダウンロードやレシートの投稿方法などが分かる動画やリーフレットなどを作成いたしまして、レシ活バリューへの参加を広く促してまいります。

さて、レシ活チャレンジでは、私も参加しましたが、出金に手数料がかかるのはどうだろうか、対象店舗がわかる方が使い勝手が良い、といった感想を持ちました。既存のアプリを活用するよりも、かながわPayと同じく、レシ活チャレンジも、本市でアプリを開発したほうが、現状の不便な点なども改善できると考えます。

そこで、

⑨ウ 出金に手数料がかからないように、本市がレシ活アプリを開発運営するべきと考えますが、市長の見解を伺います。

《市長答弁9》独自のアプリ開発はきめ細かな仕様とすることができますが、経費と時間がかかり、現下の物価高騰にスピーディに対応することが困難です。

そのため、既存のレシート買取りアプリを活用いたしまして、事業実施することが、市民の皆様・市内事業者の皆様への迅速な支援となり、費用の面でも効率的だと判断いたしました。

レシ活VALUEは、多くの市民の方に利用していただくことが不可欠ですが、反面、不正防止対策も重要だと考えます。レシ活チャレンジ第1弾では、投稿されたレシートが画像として保管され、同一レシートが再投稿されると、高い確率で判別し、投稿をキャンセルすることできる、と聞いています。

また、今回のレシ活VALUEでは、本人確認資料の提出により、重複申請を防げるようにするなど、より一層の不正防止対策を施すことと聞いています。

是非、市民の方への生活支援につながるとともに、市内事業者の経済回復につながることを希望しております。

(5)タクシー事業者支援事業

次に、タクシー事業者支援事業について伺います。

長期化している新型コロナウイルス感染症の影響に加えて、昨今の原油価格高騰の影響を受け、タクシー事業者は依然として非常に厳しい状況におかれているところです。

市民の移動手段であるタクシーサービスを継続するために支援を行うということは、大変意義のある事業であり、ぜひ多くの事業者に支援金がいきわたるようにしていただきたいと思っています。

私は、手続きをわかりやすく円滑にしていただきたいと思っており、申請者の負担を軽減するため、デジタルの活用が重要と考えています。

先般公表された、「横浜DX戦略素案」でも「行政手続等に要する労力の削減、時間価値の創造を重視」とうたわれています。

そこで、

⑩ア インターネット申請も含め、事業者の事務手続の負担軽減を図るべきと考えますが、市長の見解を伺います。

《市長答弁⑩》書類の郵送や対面だけでなく、今回から電子メールでも申請ができるようにしております。また、神奈川県もタクシー事業者への支援事業を同時期に行う予定でありますので、申請に必要な書類については、可能な限り、合わせられるよう、県と調整を行いまして、事業者の皆様の事務手続の負担軽減を図ってまいります。

今回のタクシー事業者支援事業は、燃料費高騰分や過去の運行実績データを根拠として、タクシー1台あたり一律に1万2千円を支援するとのことです。

原油価格高騰に対応した臨時交付金の趣旨を踏まえれば、例えば、燃料を購入した際に、次回の燃料購入に使用できるようポイントで還元する方法など、より一層支援金の使途を燃料購入に限定する、という考え方もあると思います。

いずれにしましても、タクシーは市民にとって重要であるだけでなく、観光客やビジネスマンにとっても利便性の高い交通手段です。公共交通機関であるタクシーは、自ら運賃を決められないといった制約がある中で、厳しい環境におかれている事業者への支援をしっかりと進めていただきたいと考えます。

そこで、

⑪イ タクシー事業者への支援に対する市長の思いを伺います。

《市長答弁11》タクシー事業者の皆様は、厳しい経営環境の中にあっても、利用者がこれまでどおり安心して御利用いただけるよう、感染症対策や稼働率の維持など、様々な努力をされていると伺っております。今後の経済活動の回復や観光客の増加などを見据え、タクシーサービスがしっかりと提供できるよう、スピード感を持って事業継続のための御支援を行ってまいります。

今後もコロナや物価高騰対策として様々な支援策が必要になることが想定されますので、よりよい制度設計を行いながら、しっかりと経済対策を進めていただくことを要望致します。

(6)乗合バス事業者支援事業

次に、乗合バス事業者支援事業について伺います。

今回の補正予算において、バス事業者に対して車両1台あたり3万5千円を補助することとされています。

バス事業者は、原油価格高騰による大きな影響を受けながらも、公共交通機関としての役割を果たすべく、苦慮しながら路線を維持していることと思います。

そのような状況の中で、今回、行政としてバス事業者を支援することは評価できます。

しかしながら、申請書の作成や申請書に添付する書類を用意し、直接、市役所へ申請のために足を運ぶなど、補助金の申請そのものが、バス事業者の負担となりかねません。また、申請に時間を要すると、補助金の支給も遅れてしまいます。

そこで、

⑫ア 速やかに支給を行うためにも、申請をオンライン化するなど、デジタルを活用し、申請に伴う負担を軽減すべきと考えますが、市長の見解を伺います。

《市長答弁12》書類の郵送や対面だけでなく、電子メールによる申請書の提出も可能とすることで、申請の負担を軽減するとともに、速やかな支給を図ります。

出来るところからデジタル化し、行政手続きのオンライン化が着実に進んでいくことを期待しております。

(7)公衆浴場燃料価格等高騰対策臨時支援事業

次に公衆浴場燃料価格等高騰対策臨時支援事業について、お伺いします。

市内の銭湯は年々減少が続き、現在では50施設程度までに減少していると伺っておりますが、現状の施設数を維持していく必要があると考えます。

銭湯が無くなると、お困りになる市民の方も出てくると思います。

そのため、銭湯の安定した経営を維持していただくためにも、今回の臨時支援策は大変意義のあることと思います。

そこで、

⑬ア 事業者を応援する意味でも、利用者側にもメリットがある入浴料の割引券といったプレミアム券を配布するなど、市民への支援もあると考えられますが、銭湯に直接補助する臨時支援事業を行うこととした市長の考えを伺います。

《市長答弁13》物価統制令により、燃料費等の高騰の影響を、即時に入浴料金に反映することが難しい銭湯の経営にとって、臨時支援事業は、この危機をなんとか乗り越えていただくために必要なものであると考えています。この支援事業を速やかに行うことによって、市民の皆様にとっても、銭湯を安心して御利用いただく機会が確保されていくものと考えております。

ぜひとも実効性のある支援を実施していただくことを要望し、次の質問に移ります。

(8)次世代自動車普及促進事業

次に次世代自動車普及促進事業に伺います。

今回の補正予算では、燃料価格高騰を踏まえた事業者の省エネ対策を推進するための措置として、V2H充放電設備の設置費の一部補助を実施するとのことだが、建物と車両の双方向で電気のやり取りができる機器であるV2H充放電設備により、電気自動車を単なるモビリティとしてだけではなく、蓄電された電気を賢く使うためのツールとして、様々な場面で活用できるものと考えております。

そこで、

⑭ア 事業者に対するV2H充放電設備の設置補助により期待される効果について伺います。

《市長答弁14》電力の需要が減る夜間に電気自動車に蓄電し、需要が高まる日中に使うことで、電力のピークシフトに貢献できます。また、太陽光発電システムと組み合わせることで、再エネ電気を電気自動車に貯めて使うこともできます。このように、V2H充放電設備を活用することで、電気自動車の更なる普及促進と再生可能エネルギーを活用した事業者の環境活動に寄与するものであると考えております。

大変効果のあるV2H充放電設備ですが、まだ広く知られておらず、より一層の普及啓発が必要ではないでしょうか。

そこで、

⑮イ 事業者に広く知られるようにシステムの理解を含む普及啓発を行うべきと考えておりますが市長に見解を伺います。

《市長答弁》自動車メーカー各社から様々な車種の電気自動車が発売されている今、V2H充放電設備を普及させる絶好のタイミングであると考えております。自動車販売会社等と連携をいたしまして、各種イベントの場や車両の購入、メンテナンス等の機会を捉えて、V2H充放電設備の特徴を分かりやすく伝えるなど、一層の普及啓発に取り組んでいきます。

電気自動車とV2H充放電設備を上手に組み合わせれば、更なる可能性が引き出せるものと思いますので、一層の普及拡大を図っていただきたいと思います。

(9)省エネ住宅普及促進事業

次に、「省エネ住宅普及促進事業」について伺います。

横浜市は、2050年までの脱炭素化「Zero Carbon Yokohama」を、国内でもいち早く宣言するとともに、山中市長は、今年度の施政方針演説において、「温室効果ガス排出削減目標を引き上げ、国の目標値2030年46%削減を上回る、50%削減を目指す」と決意を述べておられます。

国では、2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、2025年度以降に新築される全ての住宅に現行の省エネ基準適合を義務付ける建築物省エネ法の改正案について、先の国会で可決、成立するなど、住宅の省エネ強化の取組が進められております。発言していない

本市においては、今年度から、断熱等級6・7といった、最高レベルの住宅に対する新たな省エネ住宅補助制度を開始しており、この補助制度をきっかけとして、住宅の省エネ化の取組をさらに進めなければならないと考えております。

そのような中、今回の補正予算では、断熱等級6相当以上の共同住宅への補助対象戸数を25戸拡大する内容とされております。

今回の補助制度は、2050年「Zero Carbon Yokohama」の実現に向けて、まだ我が国も事例の少ない、最高レベルの断熱性能を持つ住宅について、補助金を通して、新築や改修のパイロット的なモデルを創出しようとするものと聞いております。

このようなモデルを活用し、省エネ住宅を設計・施工する事業者に向けて、今後どのように取組を進めていくのか、大いに注目されるところであります。

そこで、

⑯ア 設計・施工者に対する今後の事業の展開について伺います。

《市長答弁16》使用する材料や施工方法など、補助を受けて建設される住宅から得ることができるノウハウを活用して、技術講習会を開催いたします。この講習を受講し、さらに、十分な能力が確認できた設計・施工者を、広く公表する制度を創設いたします。こうした取組を通じて、確かな技術力を持った事業者と強力に連携をし、省エネ住宅の普及につなげていきたいと思います。

本市はこれまで、セミナーの開催や、パンフレット・市庁舎のデジタルサイネージなどを活用し、省エネ住宅のメリットを伝える様々な取組をしてきました。しかし、本市の引き上げた高い目標の実現に向けて、これまで以上に市民の行動変容を促す取組が重要であると考えております。

そこで

⑰イ 市民へのさらなる普及啓発の取組が必要と考えますが、市長の見解を伺います。

《市長答弁17》本市の二酸化炭素排出量のうち、家庭部門が最も多くの割合を占めるため、住宅の省エネ化が大変重要となります。

補助を受ける住宅で実証をされる「健康」「快適」「経済性」などのメリットを、大学や事業者などと連携いたしまして、市民の皆様に分かりやすくPRをいたします。これにより、住宅の省エネ化が当たり前となるよう、市民の皆様の意識の醸成を図り、行動変容につなげます。

省エネ住宅の普及には、作り手である事業者と住まい手である市民が両輪となって、その効果をお互いに実感しながら進めていく必要があります。当局には、省エネ補助で得られるデータを十分に活用し、事業者と住まい手が安心かつ積極的に省エネ住宅に投資できる、円滑な環境づくりを進めていただくことを要望致します。

(10)市内産農畜産物の生産振興事業

次に、「市内産農畜産物の生産振興事業」について伺います。

・我が国の農業生産には多くの燃料が使用されており、国の資料によると、特にビニールハウスなどを利用した施設栽培は、燃料費が経営コストの2~3割を占めており、農家にとって大きな負担となっているとのことです。私の地元、都筑区は農業が盛んで、ビニールハウスを使用して野菜や花の生産が盛んに行われていますが、昨今の燃料費の高騰により、経費がかさみ、経営が難しくなっているという声も聞きますので、経営コストを減らして、効率よく農作物を生産していくには、燃料の使用量を減らすことが有効だと考えております。また燃料の使用量を減らすことで、二酸化炭素の削減効果もあり、環境への負荷軽減にもつながります。

横浜市では、過去に同様の事業を実施しており、200件を超える設備等が導入され、支援を受けた農家からは燃料使用量の削減効果が2割以上あったとのことですが、今回の補正予算は、農業用施設で使用する省エネルギー設備等に対する支援であり、燃料費高騰の影響を受けている本市の農家にとって、営農継続させていく上でとても効果的な事業であると考えております。

そこで

⑱ア 電気代やCO2削減量やランニングコスト等をしっかりと横浜市でデータを把握した上で、市内農家の皆様にしっかりと周知し事業を普及啓発すべきと考えておりますが、市長の見解を伺います。

《市長答弁18》国などの研究データや過去に支援した農家へのアンケート結果などを参考に、設備の導入効果や利点について、農家に丁寧に説明して、周知していきます。また、JA横浜と連携しながら、それぞれの農家の経営状況に合わせた、きめ細かな対応を行い、着実に事業を進めてまいります。

農業分野での省エネルギー化に貢献するとても効果的な取組だと思いますので、しっかりと農家の方々にPRし、事業を進めていただくことを強く要望させて頂きます。

(11)市営住宅LED化推進事業

市営住宅の共用部分照明のLED化について伺います。省エネルギー化推進のために、この取り組みは非常に重要だと思います。横浜市では、市が直接建設した市営住宅が約110あると聞いています。このうち、4つの住宅において、今回の臨時交付金を活用し、階段、廊下等の共用部分のLED化をすることになっています。多くの住宅の中から、様々な条件を考慮して、LED化を実施する住宅を選定していることと思います。

そこで、

⑲ア LED化を実施する住宅選定にあたっての優先順位の考え方について、市長に伺います。

《市長答弁19》建築した時期が古い住宅のうち、近い将来、建替えなどの予定が無い住宅を優先いたします。その上で、効率的に工事を実施できるよう、立地などを考慮して選定をする予定でございます。

今後も、市営住宅のLED化の取組を継続して進めていくにあたって、私が気になっていることは、世界的な半導体不足や住宅用設備などの供給不足についてです。このような社会情勢においては、一度に大量の照明器具を調達することは、難しくなっているのではないかと感じていますが、刻々と社会動向が変化し、将来を見通すことが難しい状況の中でも、LED化の取組を継続して着実に進めていく必要があると思います。

そこで、

⑳イ 維持管理や入居者の負担軽減も考えて、標準仕様の設計や、しっかりとした製品を使うことが重要と考えますが、市長の見解を伺います。

《市長答弁20》半導体不足など供給体制が厳しい中でも、性能が安定した製品をしっかりと見極め導入することで、入居者の日常管理の負担軽減を図ります。今後も計画的にLED化改修を進め、脱炭素化に資する住宅ストックの形成に着実に取り組んでまいります。

LED化改修を含めた省エネルギー化の取組は非常に重要です。様々な困難があると思いますが、着実に取り組んでいただきたいと思います。

(12)学校給食物資購入事業

次に学校給食物資事業について伺います。

現在、新型コロナウィルス感染症やロシアによるウクライナ侵攻、原油価格の高騰などを受け、食材費が高騰しています。私もスーパーで買い物をすると玉ねぎが1玉150円と驚くような価格になっており、日常生活にも大きな影響を与えています。

この様な状況を踏まえ、国は、「物価高騰に伴う学校給食等に関する負担軽減」を行う事業を、新型コロナウィルス対応の『地方創生臨時交付金』の活用が可能なものとして示しています。

保護者の負担を軽減するためにも、是非臨時交付金の活用を行うべきだと考えますが、給食物資に充てる場合、選択制のデリバリー型中学校給食は、4月の喫食率が30.1%であることから、約7割の生徒が臨時交付金の恩恵を受けられない事になります。

この機をとらえ、中学校給食を広く周知を図り、さらなる喫食率向上を図ることが、市民の負担軽減の視点からも有効なのではないかと考えます。

そこで、

㉑公費負担の公平性の観点からも、中学校給食のさらなる利用促進を行うべきと考えますが、市長の見解を伺います。

《市長答弁21》現在のデリバリー型給食は、栄養バランスがよく充実した内容になっていますが、喫食率が約3割であることを踏まえると、更なる改善や広報の必要性を感じています。今回の物価高騰対策による食材の質の維持や、保護者向け試食会の拡大、SNSを活用した「給食の魅力を伝える広報」に取り組み、より多くの生徒へ給食を届けられるよう利用促進を図ってまいります。

利用者が色々な側面から判断できるよう、給食費や物資購入費の状況なども含め正確な情報をしっかりと周知することが非常に重要です。ぜひ、喫食率を向上させて、将来の全員喫食へとつなげていただきたいと思います。

(13)ウクライナ支援事業

ロシアによるウクライナへの侵略により、一般市民に多数の死傷者が出ている。武力の行使により、市民の生命・財産・自由を奪う行為は、国際社会の平和と秩序、安全を脅かし、国際連合憲章に反する行為であり、到底容認できるものではなく、強い憤りを感じております。人道支援、災害救援、経済連携などを通じて、自国のみならず他の国々とともに利益を享受する開かれた国益を追求することの重要性が、今までになく高まっている状況です。

こうした中で、横浜市はオデーサ市の要請に基づいて、移動式浄水装置を送る緊急支援に着手した。また、補正予算によって追加の浄水装置の支援を行っていきたいということと理解しております。

一方、3月に山中市長がウクライナ大使館を訪問された際には、コルスンスキー大使から、オデーサ市との都市間連携の下での横浜市による戦後復興への協力の話もあったかと思いますが、ウクライナに平和が戻った後の復興においてこそ、横浜の協力に大きな期待が寄せられているものと理解しております。

そこで、

㉒ア 戦争終結後の復旧・復興のフェーズにおいても積極的に現地支援を行うべきと考えるがどうか、市長に伺いたい。

《市長答弁22》これまで大使館を訪問した際に特命全権大使から、また、オンラインによるオデーサ市長との会談におきましても、復旧・復興における協力要請を受けています。戦争の早期終結を願いつつ、これまで本市が培ってきた都市づくりの知見や、長年にわたる国際協力の豊富な知見を生かした支援ができるよう、オデーサ市やJICAと既に話を始めています。

今回の移動式浄水装置の支援と同様に、復旧・復興においても、優れた技術を持つ市内企業等と連携し、「オール横浜」で取り組んで参りたいと考えています。

今後も継続的に現地の状況やニーズを丁寧にくみ取り、いずれ必ず必要となるであろう中長期的な復旧・復興の支援ニーズにも横浜の強みを生かして対応していくことを期待しております。こうした取組みにつなげていくためにも、移動式浄水装置の支援という緊急支援を迅速に実現するよう要望致します。

次に、ウクライナからの避難民支援について伺います。

避難民支援については、「オール横浜支援パッケージ」にて、市を挙げて受け入れの対応を行っていると聞いている。戦禍を逃れ、着の身着のまま逃げてきた避難民の方々が支援を必要としていることは当然であり、我が国全体として取り組むべき事項であると考えております。本市としては、姉妹都市であるオデーサ市との関係性のみならず、もともと横浜にお住まいであったウクライナの方達を頼って避難されてきた方へのサポートでもあり、その方々に安心して過ごしていただくことが必要と考えております。

避難民のニーズも様々であると推察するが、例えば住民登録をして、就学対象年齢の児童を学校につなげることや国民健康保険の手続きを行うなど、行政にしかできない分野の支援もあるのではないかと考えております。

そこで、

㉓イ 避難民の方々が、住民登録を行ったうえで、行政が提供するサービスを適切に受けられるように支援していくべきと考えるがどうか。市長に伺いたい。

《市長答弁23》国際局を中心とした庁内横断の対策チームを設置し、各区・関連局の避難民を支援する職員への兼務発令を行い、支援体制を整えています。

こうした職員が避難民の皆様や支援者と、直接面談を行うなどして、個別のニーズを丁寧に伺い、必要に応じて住民登録や健康保険、就学や保育所等の手続きが円滑に行えるよう寄り添った支援を行っております。また、様々な行政サービス等をまとめたチラシをウクライナ語で作成し、避難民の方々に必要なサービスを提供できるよう努めております。

オール横浜」ということで、もちろん行政だけではなく、民間企業の協力も得ながら、しっかりと取り組んでいただくことをお願い申し上げます。

(14)長期化が予想される物価高騰への対応

最後に「長期化が予想される物価高騰への対応」について伺って参ります。

4月の企業物価が前年比10%も上昇し「約40年ぶりに二桁の伸びを記録した」ことや、本補正予算が「原油価格高騰対策」が中心で、中小零細企業の収益を圧迫する電気代やガス代の高騰への対策が見えない状況です。

今回の予算補正により緊急的な支援を実施することが必要であることは認識が一致するところですが、現在の物価の高騰はもはやインフレとも呼ぶべき状況であり長期化が懸念されます。また、原油や穀物等の国際価格への影響の原因のひとつである、ウクライナ情勢も長引くことが予想されます。実際に、世の中の価値観すら変わりつつあり、市民生活や事業者への影響はさらに深刻となると思われます。

今回提案された補正予算において歳入補正された金額のほかに、臨時交付金の一部も留保されていることを見るに、引続き、支援策を実施していく用意があると理解しています。

今回支援が出来ていない市民の皆様や事業者の皆様を今後どのように支援していくのか、安心して暮らせる社会、その実現が何よりも重要だと考えております。多くの方からご意見やご要望を賜りましたので市会に届けたいと思います。

横浜市内の全ての保育園や幼稚園などのおやつや昼食の食材の購入費よりも上回る費用の支援

生活者に対するまた事業者に対する電気・ガス料金を含む公共料金の負担軽減

住まい確保困窮者に対する支援

失業者・内定取消者・派遣労働者・学生等に対する支援

在留外国人労働者等に対する就労支援

障がい者、保護観察対象者等に対する就労支援

燃料高騰に伴うトラック運送事業者への支援

仕入価格上昇等により収益が減少した事業者に対する経営支援

宿泊事業者・旅行業者・観光関連産業に対する経営支援

理容業・美容業、クリーニング業、ホテル・旅館業などの事業者に対する経営支援

など多くの市民や事業者方からの切実な声が寄せられております。

そこで、

㉔長期化が予想される物価高騰にどのように対応していくのか、市長の考えを伺います。

《市長答弁24》新型コロナウイルス感染症の状況やウクライナ情勢の影響は先行きが不透明であり、市民生活や市内事業者の皆様への活動の影響や不安は、計り知れません。今回の補正予算は、特に緊急性が高いと考える対策として提案をいたしましたが、今後も状況を見極めまして、必要な支援策を検討してまいります。

立憲民主党横浜市会議員団は、引き続き横浜市民の皆様や事業者の方々からご意見やご要望を賜れるように活動し、お寄せ頂きましたお声を市会に届け続けますし、また横浜市も山中市長のもと、横浜が一丸となって、長期化が予想される物価高騰への対応を行い、この難局を乗り越えていくことを期待して、質問を終わります。ご清聴ありがとうございました。

街頭活動の累計時間が800h超え

第437回目の累計804時間目の街頭活動を迎えることが出来ました。また手渡し政策資料の累計は37,541枚となり、受け取って下さました方、一緒に活動して下さました方、また支えて頂きました全ての方々に感謝御礼を申し上げます。

4月は、

第415回:センター南駅

第416回:仲町台駅

第417回:区役所前 累計770時間

第418回:センター北駅

第419回:北山田駅

第420回:センター南駅

第421回:中川駅

第422回:東山田駅

第423回:都筑ふれいあの丘駅

第424回:川和町駅

5月は、

第425回:センター南駅

第426回:鴨居駅 累計780時間

第427回:センター北駅

第428回:都筑ふれあいの丘

第429回:北山田駅

第430回:センター南周辺

第431回:仲町台 累計790時間

第432回:センター北駅

第433回:中川駅

第434回:東山田駅

第435回:川和町駅

第436回:仲町台駅 累計801時間

第437回:センター南駅

私たち市会議員は、横浜市民に選ばれた立場にあります。

だからこそ、市民の考えや声を市政により大きく反映できるようしなければなりません。

駅やイベントで、私ふじい芳明を見かけたときは、気軽に「ヨッシー」と呼び掛けて下さい。

横浜市をこうしたい!とか、子育てや看護や介護で困っているなど、どんなことでもお気軽にご相談頂きたいです。

引き続き横浜市民の皆様方からご意見やご要望を賜れるように活動して参りますし、また責任世代の代弁者となれるように努めて参ります。

良妻慈母の想いは家族の胸にいつまでも

良妻慈母の想いは家族の胸にいつまでも

藤居美喜儀の葬儀に際しまして、ご多忙のところまた、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、お困り事やご不安なことが多い中で、藤居美喜のためにご弔問下さいました方々やまたオンラインで参列下さった皆様、喪主、親族、並びに親戚になりかわり厚く御礼を申し上げます。

今こうしてかえりみますと、生前中は、参列して下さった皆様はじめ、多くの方々から格別なご厚情を賜り、また膵臓癌と診断されてからはご親切なお見舞いを賜り、また献身的にお話も聞いて色々とご支援して下さいました皆様方のご好意を心から感謝しておることと存じます。

共同喪主でございます娘から美喜さんと私の思い出を語って欲しいと要望がございましたので少し皆様にはお付き合い頂きたいと思います。

最初に出会ったのは、私が26歳で、美喜さんが39歳の時でした。

当日岩谷瓦斯というガス会社のエンジンニアリング事業部におりまして、取引先の方と一緒に行き打ち合わせを兼ねて土佐藩という小料理さんに行きましたら、そのお店に美喜さんが居りましてはじめて出会いました。仕事で悩んでいたことを相談するうちに、美喜さんの人生感に日に日に共感して参りました。美喜さんはその当時、働きながらで3人の子育てに奮闘していたときで長男の一馬さんが中学生でまだまだ血気盛んでやんちゃ坊主の時でしたし、長女の絵麻さんと次女の奈美さんはまだ母の手のかかる小学生でした。

東京ディズニーランドやディズニーシーや大阪のユニバーサルスタジオに行った際も娘達は、お母さんを取られないようき、私とお母さんとの間に必ず割って入ってきていたことを思い出します。

式場に親族が飾ってくれました美喜さんとの思い出写真で全国色々と旅行に行った懐かしい思い出がかけめぐって参ります。

そのうち何度あっていくうちに少しずつ距離も縮まり出会いまして10年を過ぎて、美喜さんと籍を入れさせてもらい、子供達とも一緒だからこそ共に歩んでこれたと思います。そのうち3人の子供たちもそれぞれ、自分達の家族を持ち、孫6人、に囲まれた、幸せだったと思います。

その後には、美喜さんの兄弟姉妹が会えない時期があり、妹さんとも再開できた時は、

今まで会えなかった時を補うかのように、毎日兄弟姉妹のことを思い、私と二人だけのときでも、これ妹さんに食べさせてあげたいとか、この服を妹さんに似あうかなとか、お母さんと弟さんと妹さんとでどこに旅行に行こうかとか、弟さんや妹さんからSNSで動画や写真が送られてくるたびに楽しそうでした。

兄弟姉妹さんからご提供をたまわりました旅行の時の写真を拝見すると楽しんでいたんだなと改めて再認識できました。

そんな時に急性膵炎となり2週間程度で退院できたのですが、原因がわからず、私自身は、こんなに医学も進展しているのに、どうして、原因がわかならいのかなと考えておりました。特に発病後は自分の事よりも家族ことや同じ悩みを持つ人その御家族のことを最大限に考えるようになったと思います。

2016年6月に静岡県立がんセンターで上坂克彦先生の執刀で12時間にもおよぶ膵臓癌を摘出する膵頭十二指腸手術に耐えたてくれました。

その後は3ケ月に1回付き添いで一緒に静岡に定期検診に行っておりましたが、2019年1月に再発と肺への転移が見つかり、神奈川県立がんセンターの上野誠先生の受診で長期間に渡り副作用で辛い抗がん剤を家族と居る時間を増やしたと頑張ってくれておりました。

2021年からは国立がん研究センター中央病院の小山隆文先生の受診で 臨床試験 のひとつである 治験 に挑んでおりました。1回目 アテゾリズマブル PD-L1阻害に加えて未承認薬の投与を4回実施し中断、2回目の新しい治験は中断となりました。

2022年1月からは都筑区の地域医療を担って頂いております深澤立先生に献身的な治療を賜り、最期の最期まで決して諦めず命の灯を燃やしてくれた事に今はただ、「お疲れ様でした、ありがとう。」と感謝をつたえ安らかに眠ってくれていることを祈っております。

オンラインを通じて医療従事者の皆様、普段の医療業務に加えて新型コロナウイルス感染症対策もしながら色々と私達家族に寄り添って治療をして下さいましたことに改めて感謝をお伝えしたいと思います。

今後は生前の故人に接したと同様に、残されました遺族にもご厚情を賜りますように、ひとえにお願いもう上げる次第でございます。

未だに美喜さんが天国に旅立ってしまった事実を受け入れることができませんが、これからは、美喜さんがあの世から私たち家族を見守ってくれていると信じて生きてまいります。

また生前親しくお付き合いくださいました皆様とご一緒させて頂き、本日かように盛大なお見送りを受けまして美喜さんもさぞかし満足していることと存じます。

また色んな方から支えられて励まされてきましたので、今度は私たちが、皆様のお役に立てることやお手伝い出来ることがありました、是非対応させて頂きたいと思います。

特に私は妻と同じ病気を持つがん患者さんとそのご家族に寄り添う医療制度と介護制度改革を引き続き皆様からご意見やご要望を受けながらより良い制度にしたいと思います。

最後になりましたが、生前に藤居美喜が大好きだった多くのご供花を賜り、また多くの方からご弔電を頂き、誠に有難く深く感謝を申し上げます。またお通夜や葬儀式にご尽力をたまわりましたくらしの友さんはじめ、ボランティアとしてお手伝いを賜りました多くの方々にも感謝御礼を申し上げます。

◆お通夜

◆葬儀式

◆訃報

https://app.yuinet.info/…/6b43f0fb-b377-4bbf-9366…

喪主

藤居芳明

中谷一馬

成田絵麻

小林奈美