年末のご挨拶

年の瀬が迫り、今年も残りわずかとなってまいりました。

皆様には本年も格別のご厚情を賜り、心より感謝御礼申し上げます。

私ふじい芳明としても、感染予防を含め、市民の皆様からの色々とご意見やご要望を賜れるように努めて参りました。しかしながら、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、市民の皆様の生活が大きく様変わりし、先行きが見えず不安であったかと思います。

各地域での集会や催しイベントなどの活動が制限される中で、新しい生活様式を踏まえ、様々な創意工夫によりご対応いただきましたことに重ねて感謝申し上げます。

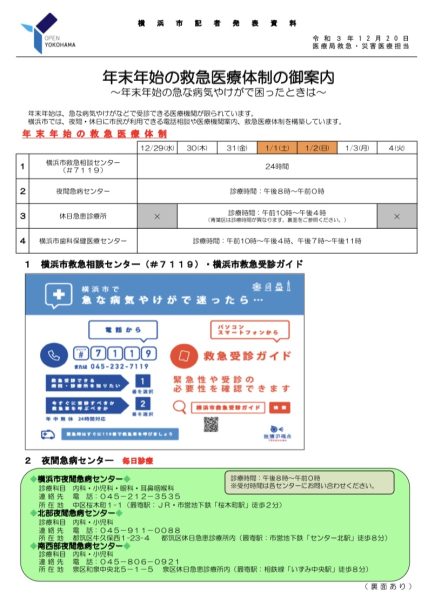

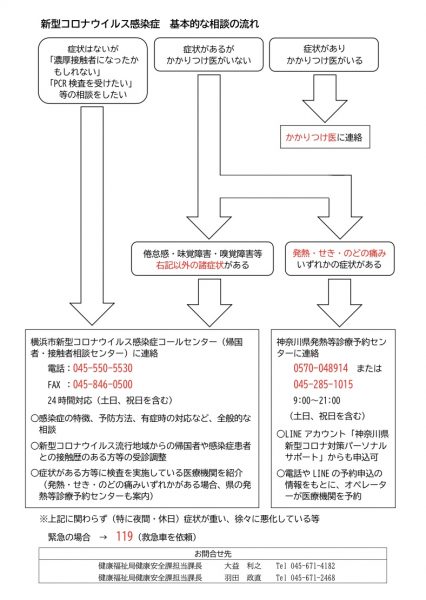

年末年始は、急な病気やけがなどで受診できる医療機関が限られています。横浜市では、夜間・休日に市民が利用できる電話相談や医療機関案内、救急医療体制を構築していますのでご案内をさせて頂きます。

最前線で市民の健康福祉に貢献してくださっている医師や看護師をはじめ医療従事者の皆様、介護や保育の現場の皆様、配送や食料品の供給など、市民生活を支えてくださる皆さま、感染拡大防止に努めていただいている市民の皆様、事業者の皆様に心から感謝申し上げます。市民の皆様には、引き続き、手洗い、マスクの着用、3つの密の回避などにより感染防止対策にご協力いただき、この困難な状況を一緒に乗り越えていきましょう。

また安全や安心な暮らしをお支えし、防災や減災の取組、子育て支援、がん患者その家族に寄り添う支援、介護や福祉の充実、そして支え合い、分かち合い、多様性を認め合える社会、あらゆる差別が解消され、誰一人取り残されない社会、すべての人が自分らしく暮らせる、そうした当たり前の社会に向けて、市民の皆様のための市政へと一緒に変えて行き、持続的な成長と発展に向けて努めて参ります。

また安全や安心な暮らしをお支えし、防災や減災の取組、子育て支援、がん患者その家族に寄り添う支援、介護や福祉の充実、そして支え合い、分かち合い、多様性を認め合える社会、あらゆる差別が解消され、誰一人取り残されない社会、すべての人が自分らしく暮らせる、そうした当たり前の社会に向けて、市民の皆様のための市政へと一緒に変えて行き、持続的な成長と発展に向けて努めて参ります。

来年も皆様のご期待に添えますよう、市民の皆様のご意見やご要望を賜り、横浜市政に反映できるように努めて参りますので、変わらぬご指導ご鞭撻の程、何卒宜しくお願い申し上げます。

IR誘致の撤回をここに宣言と議案関連質疑

本日の議案関連質疑で山中市長と鯉渕教育長に、私ふじい芳明が下記の議案関連質疑36問をさせて頂きました。

令和3年第2回市会定例会 議案関連質疑(9月10日)

Ⅰ.令和3年第3回市会定例会議案関連質問

①質問日時:9月10日 12時50分

②質問時間:38分間

③質問数:36問

④答弁者:答弁:市長答弁 教育長答弁

⑤質疑:都筑区選出 ふじい芳明

Ⅱ.質問要旨

1.市報第10号(自動車事故等についての損害賠償額の決定の専決処分報告)関連

①収集車両のドライブレコーダーのデータを活用した交通事故防止策

2.市第25号議案(横浜市建築基準条例の一部改正)関連

②オーナー側をはじめ借主等にも幅広く本条例の内容の理解が進むように広報活動すべき

3.市第27号議案(横浜市屋外広告物条例の一部改正)関連

(1)③規制緩和を進める中で、景観や安全についてどのように配慮していくのか

(2)④条例改正による制度活用に向け、どのように周知をしていくのか

4.市第48号~50号議案(小学校建替工事等請負契約の締結)関連

(1)⑤学校施設の建替えを契機に、これまで困難とされてきた自校方式・親子方式なども含め、改めて全員喫食の中学校給食の実現に向けた検討を進めるべき

(2)⑥教育長答弁 全員喫食の中学校給食の実施に向けて、ニーズの把握や実施方法及びスケジュールの検討をすべき

(3)⑦学校の統合により増加が見込まれる廃校の利活用をより進めていくには、まちづくりの視点が入るよう、体制の見直しをすべき

5.市第51号議案(令和3年度横浜市一般会計補正予算(第5号))関連

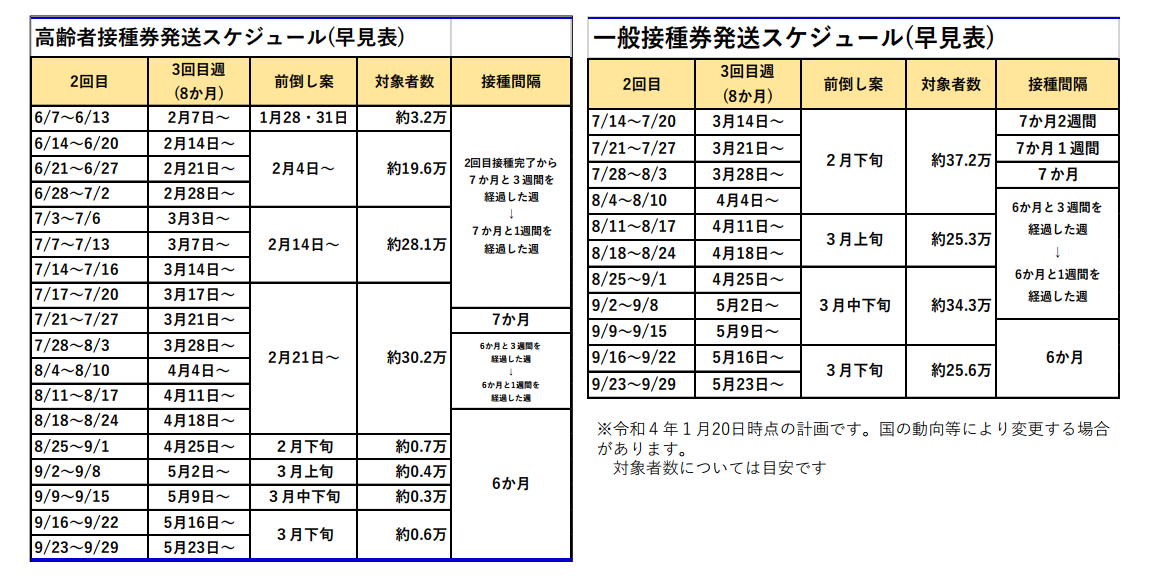

(1)新型コロナウイルスワクチン接種事業

ア ⑧データに基づくワクチン接種戦略の実施についての見解

イ ⑨ワクチン接種を促進するためには、接種計画を見直したうえで、大規模接種会場を増設して選択肢を増やすべき

ウ ⑩もっとつながりやすくするためのコールセンターの手法も含めて工夫が必要

エ ⑪ワクチンを予約なしで対応すべき

オ ⑫訪問接種を拡大させる必要がある

カ ⑬国費だけでなく、市費を投じてワクチン接種促進のための市独自の施策を実施するべき

キ ⑭ワクチン接種に関する市民へのデータ開示の徹底への意気込み

(2)検査体制強化事業、外来受診体制等強化事業

ア ⑮地域が混乱しないように配慮した上で、市民の皆様に変異株の検査結果を積極的に

公表すべき

イ ⑯新たな変異株が出現した場合にも迅速に対応できるように対策を講じておくべき

ウ ⑰横浜市では、市民全員に対して抗原検査キットを配布すべき

エ ⑱下水道の検査を、どのように実施していくのか

オ ⑲自宅療養者のモニタリング体制をしっかり構築すべき

カ ⑳新型コロナウイルス感染症対策の人員体制の現状をどのように考えているか

キ ㉑自宅療養中の高齢者の生活を支える介護サービス事業所への支援

ク ㉒保護者全員が陽性で子どもだけが陰性の場合の対応状況

ケ ㉓感染拡大の防止に向けて学校の学びの場をどのように守っていくのか

コ ㉔教育長答弁 感染拡大の防止に向けて保育の場をどのように守っていくのか

(3)重症・中等症患者等入院受入奨励事業

ア ㉕重症者用や中等症の感染病床の確保をするべき

イ ㉖コロナ患者受け入れ医療機関への経営支援を行うべき

ウ ㉗足元で進む感染急拡大への対応を急ぐために、感染症等専門病院の検討が必要

(4)㉘新型コロナウイルス感染症などに対する新薬について、横浜市立大学附属病院や横浜市民病院で治験を行い、患者さんにとって有益な医療が提供できるように活動するべき

(5)芸術文化支援事業

㉙文化芸術公演等支援事業を行う意義

(6)市内飲食店等消費促進事業

ア ㉚事業対象を飲食店のみとした理由

イ ㉛飲食店以外の事業者の支援についての考え

ウ ㉜緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が解除されない場合、「レシートを活用した市内飲食店利用促進事業」はどのように対応するのか

(7)今後のコロナ対策等に向けた取組の考え方

ア ㉝カジノを含むIR(統合型リゾート)の誘致を断念し、新型コロナウイルス感染症対策費用に振り当てるべき

イ ㉞新たな劇場計画も断念し、新型コロナウイルス感染症対策費用に振り当てるべき

ウ ㉟コロナ対策をより充実させるため、財源の積極的な確保に向けた取組が重要

エ ㊱追加の補正など、今後のコロナ対策等の考え方

Ⅲ.質疑内容

立憲民主党・国民フォーラムの都筑区選出のふじい芳明です。

まず冒頭に

横浜から日本を変える会の横浜市会議員小幡正雄(おばたまさお)さんのご逝去の報に接しまして、まことに痛惜にたえません。ここに謹んで哀悼の意を表するとともに、心から御冥福をお祈りいたします。

また全世界中において新型コロナウイルス感染症で亡くなられた方々に謹んでお悔やみ申し上げます。また罹患された方々および関係者の方々に、心からお見舞い申し上げますとともに、一刻も早い快復をお祈り申し上げます。そうした中で、最前線で市民の健康福祉に貢献してくださっている医療従事者、介護や学校や保育の現場の皆様、配送や食料品の供給など、市民生活を支えてくださる皆さま、感染拡大防止に努めていただいている市民の皆様、事業者の皆様に心から感謝申し上げます。

そのような中で、先程力強く市長の想いが詰まった所信を述べられました山中新市長に私達立憲民主党・国民フォーラム横浜市会議員団一同からお祝いの言葉と共に、これから任期4年間の市政運営に熱いエールを送らせて頂きたいと思います。

山中市長は、コロナとカジノから横浜を守ることを掲げて、ヨコハマ新時代を創るその想いが、最も多くの横浜市民から信任を受けて当選されました。初登庁の際は、市民を幸せにするという目標に向かって誠心誠意、努力していきたい、また一人一人が互いを支え合い、風通しのよい職場をつくっていきたいと抱負を述べられました。幅広く全ての市民の皆さまのご期待に応えて頂きたいと思います。

それでは、立憲民主党・国民フォーラム横浜市会議員団を代表して、山中市長と鯉渕教育長に順次質問をさせて頂きます。

まず、市報第10号について伺います。

1.市報第10号(自動車事故等についての損害賠償額の決定の専決処分報告)

新型コロナウイルス感染症が猛威を振るい、社会全体に大きな影響を与えている状況においても、ごみの収集業務は、市民生活になくてはならない重要な業務だと思います。

特に緊急事態宣言もあり、自宅で居る時間が多いと、家庭から出るゴミは、多くなっており、また感染された方も、自宅療養をされている方も居られ、マスクや手袋や等の感染リスクの高い収集に関しても対応して頂いていることに心から敬意を表したいと思います。

先日、私が住む都筑区中川中央の集積場所に市民から収集職員あての感謝の手紙が置いてあり、私自身も非常にうれしく思いました。このコロナ禍においても、ごみ収集をしっかりと継続して行っていただきありがとうございます。

一方、残念ながら収集車両による交通事故が発生し、この第3回定例会においても損害賠償に関する専決処分報告がなされています。交通事故を起こせば、市民の皆さまに迷惑をかけるとともに、今まで積み上げてきた信頼を損なうこととなります。

収集車両の全車にドライブレコーダーを搭載し、事故防止に取組んでいると聞いています。

そこで、

①ドライブレコーダーのデータを活用した交通事故防止策について、市長の考えを伺います。

《市長答弁1》

ドライブレコーダーの映像データは、事故の状況把握が可能であり、交通事故防止策の有効なツールであると考えています。映像データから、事故につながるシチュエーションや運転特性等を把握して、ドライバーの危険予知能力や運転技術の向上を図り、交通事故の防止につなげていきます。

自動車事故の撲滅は大変なことかもしれませんが、資源循環局の方は、事故0という高い志を持って居られました。山中市長には、新しい風と太い横串を各局と各区さして連携強化をして、大事な取り組みであると思いますので、ぜひ、ドライブレコーダーを活用した事故防止対策に取り組んでいただき、事故撲滅を目指してほしいと申し上げまして、次の質問に移ります。

2.市第25号議案(横浜市建築基準条例の一部改正)

次に、市第25号議案 建築基準条例の一部改正について、伺います。

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、テレワークの普及で在宅勤務の浸透等もあり、自宅周辺で飲食する機会が増え、賃料や人件費などの固定費が高い駅周辺などから住宅街に近い郊外へと、移転を検討する飲食店が増えるなど、商業ビルなど不動産の借り手の顔ぶれが変わり始めて来たのではないでしょうか。

特に営業休止や時短営業が続いた飲食店向けの賃貸物件は、空室が前年同期と比較すると増加傾向です。一方で、テレワークの普及で需要が伸びるシェアオフィスの入居が増えることなど、特に横浜市街では、多くの人が集まることを前提に作られてきた街の風景が、一変する可能性も出てきております。

建築基準条例は、建築の設計者や不動産を扱う専門家が業務上接することが多いため、これまでは、条例改正を行う場合の市民意見募集の案内や、改正後の周知については、主に神奈川県下の設計事務所や不動産の業界団体に対して行っていると聞いています。

これに対して、今回の改正は、既存建築物の用途変更をしやすくするもので、ビルの所有者にとっては、時代の変化に合わせたテナントの入れ替えを、より少ない建設投資で行うことが可能となります。魅力あるテナントを誘致することで、ビル内の他のテナントや、近隣の店舗での買い物客が増えるといった相乗効果も期待でき、地域の活性化つながる大変効果のある改正であると考えます。

このように、今回の改正内容は、ビルの所有者にとっても、大変、関心が高いものであることから、このような方々に関わる業界団体等に幅広く伝える必要があると思います。

そこで、

②オーナー側をはじめ借主等にも幅広く本条例の内容の理解が進むように広報活動をするべきだと考えますが、市長の見解を伺います。

《市長答弁2》

ビルのオーナーや借主などの関心が高まるよう、事業面や環境面へのプラス効果も盛り込んだ、分かりやすい資料を作成します。今回は、ホームページに掲載するだけでなく、不動産業者、ビルオーナー、金融機 関等の団体に提供します。さらに、百貨店等の大型商業施設に対しては個別に提供す るなど、幅広く情報を届けます。

ビルの所有者や借主等の皆様にもしっかりと改正内容が周知されることを期待して、次の質問に移ります。

3 市第27号議案(横浜市屋外広告物条例の一部改正)

次に、市第27号議案 屋外広告物条例の改正についてご質問します。

今回の屋外広告物条例の改正は、街の賑わいの形成に寄与する屋外広告物について、活用を推進することとし、イベントなどにおいて一定要件を満たす屋外広告物について、規制を緩和するものです。時代に即した賑わい形成を図ることは大いに意義があることだと思っています。

一方で、そもそも屋外広告物条例の目的は、「屋外広告物について必要な規制を行い、もって良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止すること」であります。

街の賑わい形成のために一定の規制緩和は必要だとは思いますが、条例の目的である良好な景観の形成や公衆に対する危害の防止については十分に配慮する必要があると考えます。

そこで、

(1)③「規制緩和を進める中で、景観や安全についてどのように配慮していくのか」について市長に伺います。

《市長答弁3》

景観面では、商業広告の割合を制限することや、映像や光の点滅等の制限を行います。安全面では、車両運転者に支障を及ぼさないことや、歩行者の安全確保などに配慮します。

改正条例の施行までに、これらを基準として明示することにより、景観と安全の確保を図ります。

また、これまでもインターコンチネンタルホテルの壁面にプロジェクションマッピングで投影した「ファイナルファンタジー30周年イベント」や、本市と株式会社ポケモンの共創事業である「ピカチュウ大量発生チュウ」などで、コスモクロック21の観覧車が活用されるなど、屋外広告物が賑わいを形成してきました。そして、今後も大規模なイベントを呼び込み、街の賑わいを促進するためにも、今回の条例改正について効果的に周知していく必要があると考えます。

そこで、

(2)④「条例改正による制度活用に向け、どのように周知をしていくのか」について市長に伺います。

《市長答弁4》

街の賑わい形成を促進するため、今回の制度改正の趣旨について、イベント関連団体をはじめとする事業者や市民の皆様に、本市のホームページ等を活用し、広く周知していきます。

また、様々な機会を通じ、看板業界の「神奈川県広告美術協会」や、「日本屋外広告業団体連合会」にも説明し、制度活用を促していきます。

屋外広告物は街の景観に彩りを添える大切な景色の一部です。屋外広告物に対する安全には十分に配慮しながらも、屋外広告物を活用して街の賑わい形成を進めいただくことを要望して、次の質問に移ります。

4 市第48号~市第50号議案(小学校建替工事等請負契約の締結)関連

次に市第48号から50号議案について伺います。

本市では、学校施設の老朽化の現状を踏まえ、効率的、効果的に1校1校が最善の形で建替えを進めることができるよう「横浜市立小・中学校施設の建替えに関する基本方針」を策定し、計画的に建て替えを進めることとされています。

山中市長は、所信演説で中学校給食の全員喫食に向けて取り組みを進めて参りますと述べられましたが、今後建替えが本格化していく中で、例えば給食室の整備や、配膳室の整備を検討するなど、保護者から要望の高い、全員喫食の中学校給食の実現に向けた取組を進める機会と捉えることもできるのではないかと思います。

そこで、

(1)⑤学校施設の建替えを契機に、これまで困難とされてきた自校方式・親子方式なども含め、改めて全員喫食の中学校給食の実現に向けた検討を進めるべきだと考えますが、市長の見解を伺います。

《市長答弁5》

全員喫食の中学校給食に関しては、土地や学校内の敷地、財源などの課題があることも承知しています。建て替えによる自校方式や親子方式も含め様々な手法を検討し、本市にとって最適な実施方法を導入したいと考えています。

実現に向けて、まずは、課題の整理、実施スケジュール等を検討してまいります。

これまで多くの方から横浜市でも全員喫食の中学校給食を実現して欲しいというご意見を頂き、立憲民主党・国民フォーラム横浜市会議員団でも市会での質疑や予算要望そして私ふじい芳明からも一般質問を通じ中学校給食の実現を強く求めて参りました。

成長期の中学生が栄養バランスの整った昼食を取ることは身体づくりの観点からも重要であり、また、子育て世代の負担を少しでも軽減するために給食を導入することは意義あるものと考えております。

しかしながら前市長や教育長からは、本市では小学校のような自校方式や親子方式やセンター方式については、コストやスペース問題で実施は困難と考えていると答弁されております。

一人でも多くの生徒に利用される中学校給食とすることが重要であります。希望する生徒に確実に給食が届くように、自校式、親子式、センター方式など、様々な視点から検討を進めていただきたいと思います。

そこで、

(2)⑥全員喫食の中学校給食の実施に向けて、ニーズの把握や実施方法及びスケジュールの検討をすべきだと考えますが、教育長の見解を伺います。

《教育長答弁6》

市長から全員喫食の実施に向けてスピード感を持って取り組みたいという意向が示されています。多くの課題があることも事実ですので、そうした課題の整理や実施スケジュールなど、検討を進めてまいります。

また、学校施設の建替えにあたっては、統合後に残った施設の利活用が適切に進められるよう、まちづくりの視点や綿密な調査・検討が必要です。

これまでの教育委員会事務局あるいは資産活用の窓口である財政局だけでは、専門知識の視点からも限界があるため、統合後の利活用に、まちづくりの視点も入れられるよう、組織体制の機能強化、人材投入が必要です。

そこで、

(3)⑦今後、学校の統合により増加が見込まれる廃校の利活用をより進めていくには、まちづくりの視点が入るよう、体制の見直しをすべきと考えますが、市長の見解を伺います。

《市長答弁7》

廃校施設の活用に当たっては、建築の専門知識はもとより、地域ニーズの把握、公民連携や財源確保など、幅広い視点から検討するため、技術部門を含めた各区局の人材を集めた庁内横断プロジェクトを開催しています。

今後とも、全市的なまちづくりの視点を持ちながら、組織体制の機能強化も含め、取り組んでまいります。

5 市第51号議案 令和3年度横浜市一般会計補正予算(第5号)

(1)新型コロナウイルスワクチン接種事業

次に、山中市長の所信表明でも述べられていた新型コロナウイルス感染症対策が含まれております市第51号議案の一般会計歳入歳出補正予算案について、伺ってまいります。

まず、「新型コロナウイルスワクチン接種事業」についてですが、山中市長は、新型コロナウイルス感染症の研究や、データサイエンティストとしての経験から、科学的データに基づいたコロナ対策の重要性を強く訴え、「政令指定都市トップレベルのスピードでワクチン接種の推進」を公約に掲げられていました。

いまだ新型コロナウイルス感染症拡大の収束が見通せない中、発症や重症化の予防に効果があるとされるワクチンの接種を加速することは、市民の皆様にとって、新市長に最も期待することの一つです。

我が会派としても、新市長の施策実現を最大限に支援していくため、市長となられた今、公約をどのように実現していくのか、改めて伺っていきます。

まず、公約の一つである「データに基づくコロナ対策」についてです。政令指定都市で最大級の人口を抱える横浜市において、スピード感をもってワクチン接種を進めるには、接種のための具体的な戦略が重要であり、大きな期待をしているところです。

そこで、

ア⑧データに基づくワクチン接種戦略の実施について、市長の見解を伺います。

《市長答弁8》

市長就任後、改めて現在の接種状況やこれまでの接種計画の見直しを検討する中で、区別の接種状況、ワクチン供給量、接種手法別の割合等を比較・分析しています。効果的と考えられる様々な手法を検討した上で、64歳以下の接種を加速していきます。

新たなワクチン接種戦略を展開するうえでは、これまで横浜市が策定してきた接種計画や接種体制を変更する必要も出てくると考えます。

山中市長が、集団接種は交通アクセスの良いところに、新規に増設の対応をされておりますので、例えば、現在市内に設置されている大規模接種会場は1か所ですが、複数設置されているほうが、様々な立場の市民の方にとって利便性が高く、接種率向上にも寄与するのではないでしょうか。

そこで、

イ⑨ワクチン接種を促進するためには、接種計画を見直したうえで、大規模接種会場を増設して選択肢を増やすべきと考えますが、市長の見解を伺います。

《市長答弁9》

現在の接種状況やこれまでの接種計画の見直しを検討する中で、多様なライフスタイルに合わせて、夜間の接種対応や交通アクセスの良さなどを考慮した接種体制の充実が必要と考えています。

また、今後、国から充分なワクチン供給量が確保できるので、個別接種を中心としつつ、様々な手法を検討します。

こうした方策を早期に取りまとめ、市民の皆様の選択肢を広げることで、64歳以下の接種を加速させていきます。

あわせて、予約の手法についても、市民の皆様が大変ご苦労をされており、改善の必要があると考えます。私の周りでも、コールセンターがつながらず、接種したくても予約が取れないとの声を多く聞いています。

そこで、

ウ⑩もっとつながりやすくするためのコールセンターの手法も含めて工夫が必要と考えますが、市長の見解を伺います。

《市長答弁10》

これまで、個別接種の枠が少ない中で集団接種の予約を受ける際に、申込が集中し、コールセンターにつながりにくい状態となりました。今後のワクチン供給量の増加に伴う、本市全体の予約枠の拡大にあわせ、比較的予約が取りやすいWEBをご案内しています。各区配置の相談員により、WEB予約や、予約可能な個別接種医療機関のご案内をするなどのサポートを行います。これらにより、接種を希望する市民の皆様が予約につながるよう工夫して取り組んでまいります。

また、そもそも接種予約の必要性についても、考える必要があります。事前に予約を取ることなく接種を受けたい時に受けられる方が、市民の皆様にとっても利便性が高いと考えます。

そこで、

エ⑪ワクチン接種を予約なしで対応すべきと考えますが、市長の見解を伺います。

《市長答弁11》

予約不要な接種会場を設けた場合、接種を希望する市民の皆様が接種会場に殺到し、長時間の順番待ちとなることが考えられます。市民の皆様が安心して接種できるよう、接種会場における感染のリスクを低減させるためにも、事前予約制としています。

接種体制の拡充という点では、会場整備と並行し、接種会場に行くことができない在宅療養者に対しても、遅滞なく接種を進めることが重要です。ワクチン接種を希望する方が、会場に行けないことを理由に接種できないようなことは、決してあってはならないことです。

そこで、

オ ⑫訪問接種を拡大させる必要があると考えますが、市長の見解を伺います。

《市長答弁12》

現時点で、123の医療機関からご協力をいただき、訪問接種を実施していますが、在宅療養中の方の更なる接種機会の確保は重要であると考えています。そこで、医療機関の訪問に伴う人件費や交通費等の負担を軽減するため、1回当たり5,000円の協力金を支給することで、訪問接種を更に促進していきます。

今回のワクチン接種は国の事業であり、接種にかかる費用はすべて国が負担する仕組みで実施されています。

しかし、横浜市ほどの人口規模の都市でこのような一大プロジェクトを進めるには、国の方針に基づく一律の事業手法に加え、他都市にはない独自の促進策が必要と考えます。

そこで、

カ ⑬国費だけでなく、市費を投じてワクチン接種促進のための市独自の施策を実施するべきと考えますが、市長の見解を伺います。

《市長答弁13》

新型コロナウイルスワクチンの接種は予防接種法に基づく国の事業として行われています。今回の補正予算における、医療機関への協力金等、本市が独自に工夫した取組についても、国費が充当されることとなっており、まずは国費を活用して接種を進めてまいります。

山中市長がワクチン接種戦略の実施とあわせて訴えてきたのが、「市民へのデータ開示の徹底」です。市民の接種がどの程度進んでいるか、国からのワクチン供給状況はどうかなど、市民にとって客観的でタイムリーな情報が常にオープンになっていることは、ただでさえ不安が多いコロナ禍において、市民の皆様が少しでも安心することができる材料となると考えます。

そこで、

キ ⑭ワクチン接種に関する市民へのデータ開示の徹底にかける意気込みについて、市長に伺います。

《市長答弁14》

感染が広がる中でのワクチン接種の効果や、ワクチン供給量をお示しすることで接種が受けやすくなる時期をご案内するなど、ワクチンに関するデータを市民の皆様に発信する必要があると考えています。今後、市民の皆様が必要とする情報にスムーズにたどり着くことができるように、分かりやすく積極的な情報提供について、検討していきます。

ワクチンの接種は、新型コロナウイルス感染症対応の核となるものであり、これまで多くの医療従事者やスタッフの方々が、御自身の感染のリスクを負いながら尽力されてきたことに、心から敬意を表します。

新市長のもと、さらにワクチン接種が加速し、早期に希望する全ての市民が接種を完了できるよう強く要望して、次の質問に移ります。

(2)検査体制強化事業、外来受診体制等強化事業

次に、「検査体制強化事業」と「外来受診体制等強化事業」に関連して、いくつかお伺いします。

新型コロナウイルス感染症は、7月末から全国的に急拡大が続いています。横浜市では、8月の第4週には、新規陽性者数が7,000人を超え、過去最多を記録しました。また、検査陽性率も30%程度まで上昇し、まさに、いつ、どこで、だれが感染してもおかしくない状況となっています。

この感染拡大の一因として挙げられているのが変異株、いわゆるデルタ株です。その感染力は従来株の約2倍ともいわれており、これまでとは違うレベルのウイルスの脅威に、市民は大変な不安を感じています。市民が安心して暮らすためには、まずは行政が変異株の発生状況などを適切に発信することが重要です。

そこで、

ア ⑮地域が混乱しないように配慮した上で、市民の皆様に変異株の検査結果を積極的に公表すべきと考えますが、市長の見解を伺います。

《市長答弁15》

変異株は、警戒が必要なものとして市民の皆様の注目を集めており、発表に当たっては患者様やご家族などが特定されることがないようにプライバシーへの配慮が必要です。そこで、神奈川県では、各市町村の発生状況を取りまとめ、県域分を一括して公表しています。引き続き、県と連携し、プライバシーに配慮しながら、変異株に関する正しい情報の周知に努めてまいります。

神奈川県の発表によれば、8月の変異株の検査数に占めるデルタ株の割合は約9割となっており、従来型のウイルスとほぼ置き換わったと言える状況です。さらに、巷ではラムダ株やミュー株といった新たな変異株も取り沙汰されています。今後も新しい変異株は各地で出現し続け、置き換わりが続いていくかもしれません。

そこで、

イ ⑯今後、新たな変異株が出現した場合にも迅速に対応できるように対策を講じておくべきと考えますが、市長の見解を伺います。

《市長答弁16》

今後、デルタ株以外の懸念される変異株についてもスクリーニング検査が必要となった場合に備え、国の通知に基づき、現在の変異株の検体収集体制を維持してまいります。

感染の拡大が継続する中、学校は新学期を迎えました。政府は、抗原検査の簡易キットを配布し、陽性者を早期に発見することで、校内のクラスター対策に取り組むと打ち出しました。私は、感染の拡大を抑えるためには、学校だけでなく市内全域で、その予兆を探知することが求められると思います。

そこで、

ウ⑰横浜市では、市民全員に対して抗原検査キットを配布すべきと考えますが、市長の見解を伺います。

《市長答弁17》

神奈川県では一部県民を対象に、希望する方に抗原検査キットを配布する事業を実施しています。また、夏休み明けの学校などで子どもの感染が懸念されることを踏まえ、国が教員や職員等を、県が生徒や園児等を主な対象として抗原検査キットの配布を計画しています。本市としては、国や県が実施する事業を注視しながら、必要な対応を検討していきます。

9月12日までとなっている緊急事態宣言は継続されることになりました。市民の皆様、事業者の皆様には、引き続き、大変なご負担をおかけすることになります。我慢は限界にきています。今はあらゆる努力を結集して第5波を封じ込めることが第一ですが、終息後、再度の感染拡大を繰り返さないためには、様々な方法でいち早く感染の予兆を探知することが重要です。市長は選挙公約の中で下水道中の新型コロナウイルス検査を挙げておられました。

そこで、

エ⑱下水道の検査をどのように実施していくのかについて、市長に伺います。

《市長答弁18》

これまでに、国の研究班に協力し、市内5か所の下水処理施設で週1回、下水を採取し、新型コロナウイルスの量のモニタリングを実施してきたところです。

この調査結果を精査し、感染の早期探知などを含め、どのようなことが解析可能かなどを確認し、得られたデータの活用方法を検討します。

次に、自宅療養者への見守り支援について伺います。

感染者の急増により病床が逼迫し、通常であれば入院しての療養が可能であった方々が、自宅療養を余儀なくされているケースが増えていると聞いています。今回の補正予算では病床を確保するための予算も計上されていますが、それを上回るペースで患者が増えれば、ベッドが空くまでの間、やむを得ず自宅療養となる方のフォロー体制を考慮しておかなければなりません。自宅療養中の方々の体調を常に把握し、体調が急変した場合にはすぐに医療につなげる仕組みの構築は急務です。

そこで、

オ ⑲自宅療養者のモニタリング体制をしっかり構築すべきと考えますが、市長の見解を伺います。

《市長答弁19》

本市では、神奈川モデルに基づいて、自宅療養者のモニタリング体制を構築し、LINEや電話で毎日の健康観察を行っています。その中で、自宅療養者全員にパルスオキシメーターを配布し、血中酸素飽和度を測定いただいています。申告に基づく計測結果を定期的に確認し、数値が下降するなど重症化の傾向が見られる方に対しては、保健師や看護師による架電を行い、必要に応じて外来受診や往診につなげるなど、より重点的に健康観察を行っています。

第5波では患者の急激な増加に伴って、保健所の業務がひっ迫しているとお聞きしています。患者の健康状態の聞き取りや入院の調整など接触者の対応も含めれば、保健所の業務は患者数に比例して、2倍・3倍とどんどん増えていきます。中でも、いつ急変するかわからない入院待機者の健康チェックは深夜まで及ぶなど、保健所の職員は市民の命を守るため昼夜を問わず懸命に働いておられます。本当に頭の下がる思いです。また、Y(ワイ)-AEIT(エイト)は保育所や学校など陽性者が発生するたびに毎日のように出動し、集団検査と感染拡大の防止にあたっていると聞いています。

そこで、

カ ⑳新型コロナウイルス感染症対策の人員体制の現状をどのように考えているか、市長に伺います。

《市長答弁20》

令和3年4月に、区役所や健康福祉局で感染症対策を担う部署の職員を大幅に増員したほか、順次、応援職員を配置し、体制強化を図っています。また、会計年度任用職員や人材派遣も積極的に活用するとともに、横浜市立大学の看護系専門職の方々などにもご協力いただいています。これらに加えて、患者急増時には局から区役所へ臨時的に応援職員を派遣する仕組みを新たに構築し、今回の第5波において実際に運用がなされています。引き続き、感染拡大時にも対応できる体制を整えてまいります。

一刻も早く第5波を収束させるためにも、予測される今後の波に備えるためにも、感染対策の要となる保健所の体制強化をお願いします。

新型コロナウイルス感染症の厳しい感染状況が続く中、介護サービスを利用している在宅の高齢者が自宅療養となる場合がありますが、ケアマネジャーや訪問看護・訪問介護などの事業所が連携して、必要な介護サービスの提供ができるよう懸命に取り組んでいます。

自宅療養者へ継続したサービス提供ができるよう、市として事業所への支援を行っていくことは、自宅療養者やその家族の生活を支えるために重要なことです。

そこで、

キ ㉑自宅療養中の高齢者の生活を支える介護サービス事業所に対して、どのような支援を行っているのか、市長に伺います。

《市長答弁21》

昨年度から、衛生資材の緊急的な提供や、サービス継続に必要な経費の助成、さらに今年度からは、自宅療養者へのサービス提供に従事した職員を対象に、手当相当を支給する事業を実施しています。事業者への支援を通じて、引き続き自宅療養中の高齢者の生活を支えていきます。

自宅療養中の高齢者が安心して生活できるよう、努力していただいている事業所への支援を引き続きお願いしたいと思います。

新型コロナ感染症に感染しても自宅療養で過ごすケースが増えていることに伴い家族内感染も増えているという報道がされています。子どもを養育している保護者で陽性となった方の中には、自分たちが入院などで子どもを養育することができなくなった場合は、どうしたらよいのだろう、という不安を抱えながら自宅療養しているという話も聞きます。

そこで、

ク ㉒保護者全員が陽性で子どもだけが陰性の場合、どのように対応しているのか、市長に伺います。

《市長答弁22》

保護者が入院し、ほかに預ける親族等もいない場合は、児童相談所が一時保護します。また、子どもは陰性ですが、濃厚接触者となりますので、病床を確保している委託先の病院で一時保護を実施します。

今後の感染状況も予断を許しませんが、保護者の方が安心して療養できるよう引き続き取り組んでまいります

また、20歳未満の新規感染者数が急増している中、市立学校では8月31日まで臨時休業とした後、教育活動を再開しました。各学校では、教育委員会の感染症予防のガイドラインに沿って、様々な対策がとられており、教職員の苦労も大変なものがあると思います。

そこで、

ケ ㉓感染拡大の防止に向けて学校の学びの場をどのように守っていくのか、教育長に伺います。

《教育長答弁23》

学校内での感染を防ぐため、基本的な感染対策を再徹底し、分散登校や授業短縮により身体的距離の確保や長時間の集団生活を避けるとともに、丁寧な健康観察を行い、体調不良時には登校しないようお願いしています。また、多くの教職員が8月中にワクチン接種できる環境を整え、児童生徒が安心して学べる環境づくりに努めています。

同様に、

コ ㉔感染拡大の防止に向けて保育の場をどのように守っていくのか、市長に伺います。

《市長答弁24》

子どもを感染から防ぐための衛生用品や備品等の購入経費の補助を実施しています。また、マスクの着用が難しい乳幼児を預かる現場の安心感につなげるため、保育士等に対してワクチンの優先接種を行いました。さらに、子どもへの感染拡大を受け、8月20日からは、可能な範囲で保育所等の利用を控えて頂くよう保護者の皆様へ依頼し、これに応じて利用料を返還しています。

学校や保育施設が臨時休校や休園になった場合、子どもたちの学びや育ちに影響があるだけでなく、その保護者にも大きな影響が及びますので、感染拡大防止のための取組を本市として強化していくことを要望し、次の質問に移ります。

(3)重症・中等症患者等入院受入奨励事業

次に、重症・中等症患者等入院受入奨励事業について伺います。

新型コロナウイルスの感染拡大が繰り返され、今も「第5波」という大きな波が押し寄せている中、現場の医療機関では、コロナの入院患者さんが増え、病床がひっ迫していると聞いています。

そこで、まず、

ア ㉕重症者用や中等症の感染病床の確保について、市長に伺います。

《市長答弁25》

デルタ株により急激に感染拡大した第5波では、入院患者も急増し、病床もひっ迫しました。

こうした中、公立病院だけでなく、民間病院の御協力もいただき、本年4月時点と比べて、重症病床は86床から99床、中等症病床は468床から586床、合計131床増やしています。引き続き、更なる病床の確保に取り組みます。

また、今後も、新型コロナウイルス感染症に対する医療体制を確保していくためには、現場の医療機関をしっかりと支えていく必要があります。今以上に「医療」に予算を傾けていくべきであると考えています。

そこで、

イ ㉖コロナ患者受け入れ医療機関への経営支援について市長に伺います。

《市長答弁26》

現在、本市では、国の診療報酬や、緊急包括支援交付金に加え、本市独自の支援策として、入院患者受入れに伴う支援金の支給や施設整備費を助成しています。今後も、コロナ患者を受け入れる医療機関に対する財政支援を継続するとともに、新たな支援策についても検討していきます。

次に感染症等専門病院について伺いたいと思います。

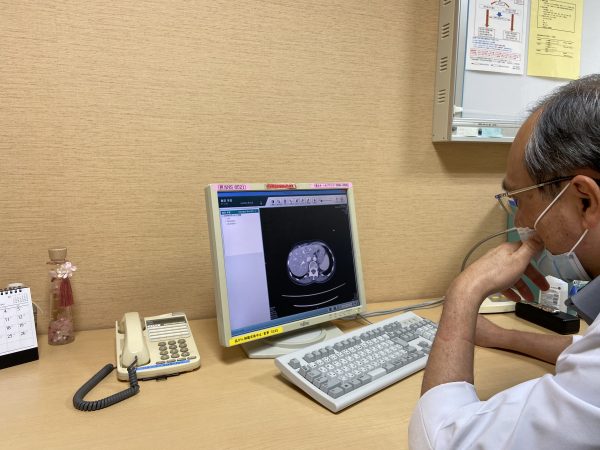

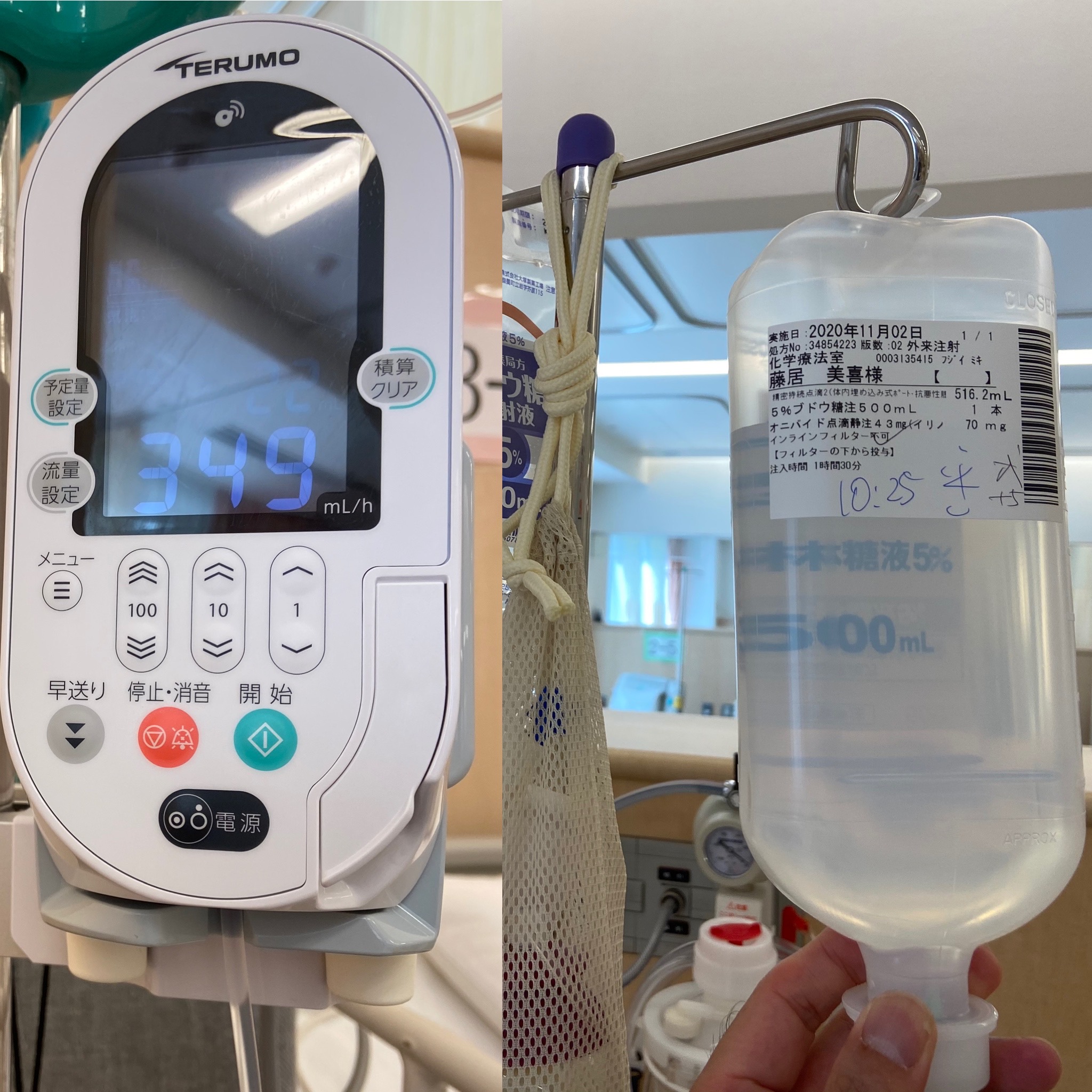

妻は膵臓がんの再発と肺への多発転移が見つかり化学療法を受けながら生活をしておりましたが、抗がん剤も耐性が出来てしまい、新たな治験治療に挑んでおります。妻の看病で経験して初めてわかりましたが、手術を受けて定期検査を受けていた静岡県立静岡がんセンターでも、抗がん剤治療を受けていた神奈川県立がんセンターでも、治験治療を受ける国立がん研究センター中央病院でも、新型コロナウイルス感染症の患者を受け入れて治療をされております。ベットの空が無く治療の延期や医療従事者の確保が出来なく手術の延期になったり、希望する時期に希望する治療が受けることが出来ないそうしたことも起きていると感じております。また私の義理の母が利用させて頂いている都筑区の介護老人保健施設でも、入所時に延命治療について、利用者やその家族に説明するための文書があり提出をさせて頂きました。新型コロナウイルス感染症は、図らずも、このような高齢者の「治療の選択」を身近に考える機会を提供して頂けたと思います。

本来、患者さんは自由に治療を選択できること、これが治療の原則だと思います。集中治療室が満床であるといった物理的制約がない限り、年齢や病前の身体・精神機能に関係なく、患者さんは、保険診療上許されるあらゆる治療を受ける権利があり、また、患者さんの最善の利益のために治療が行われなければならないと思います。

ところが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大で病床や集中治療室が逼迫している現在、感染患者に対して、このような治療の選択の原則が崩れてしまっていると思います。入院する前に前倒しで治療の選択を行なわなければならない状況になっているのです。これは、病床、特に重症や中等症の病床が埋まっているからに他ないと感じております。

理由はどうあれ、ないものはない。結果として今まさに起きているのが、ベッド不足に起因する「命の選択」、すなわち誰にベッドを優先するかです。

この異常な状態を通常に戻すためには、病床を増やし、感染者数を減らしたいと思います。

そこで、

ウ ㉗足元で進む感染急拡大への対応を急ぐ感染症等専門病院の検討が必要だと思いますが、市長の見解を伺います。

《市長答弁27》

現在の患者さんの急増に加え、今後の備えも想定し、医療従事者の確保など課題がありますが、本市独自の「コロナ専門病床」の開設に向けて、開設場所や規模、開始時期について検討を進めています。

(4)治療薬の開発支援や治験に関する支援・横浜市立大学附属病院や横浜市立病院などの研究に対する支援

次に治療薬の開発支援や治験に関する支援について伺います。先程も述べまし た通り、妻は膵臓がんの治療中のため、慢性膵炎治療薬フ オイパン錠(一般名:カモスタットメシル酸塩)を毎食後に 2 錠の処方をされております。

そんな中、その薬が、新型コロナウイルス感染症の治療にも効果があると言う事が、インターネット等で取り上げられたようです。

その為なのかわかりませんが、その薬が市場に少なくなり、8月に 病院で処方を受けたフォイパンの処方箋をいつもの薬局に出しましたが、そちらでも入手が難しくなっているとのことで、色々問い合わせていただきましたが、あちこちで品薄になっておりすぐに全部は出せないということがあったり、今日はないので他も当たりますのでと言う事で、見つかるまで数日待つと言う事等がありました。その為、毎食後2錠のところ1錠に減らして飲むこともありましたが、その間、とても不安な思いをしたのは確かです。また先ほど「治療の選択」の話を申し上げましたが、コロナの治療薬については最近になって抗体カクテル療法等が出てきましたが、点滴で投与することとなり、患者が自宅等で簡便に使用できるものではありません。

がん患者等の治療を遅らせないことやこのコロナ禍を収束させるに為にも、やはり経口薬の一刻も早い開発が望まれていると考えます。最近ニュースで見たのですが、アメリカの製薬会社がモルヌピラビルという経口薬を日本での販売に向けて治験を開始するということです。

そこで、

㉘新型コロナウイルス感染症などに対する新薬について、横浜市立大学附属病院や横浜市民病院で治験を行い、患者さんにとって有益な医療が提供できるように活動するべきと考えますが、市長の見解を伺います。

《市長答弁28》

市大では、基礎から臨床への応用に向けた臨床研究を幅広く行っているとともに、市内における臨床研究ネットワークを活用して、関連病院との共同による治験や研究に取り組んでいます。市民病院でも、数多くの治験を行っています。研究成果が社会に早期に還元されるよう、しっかりと取り組んでもらいたいと考えています。

市民のための医療をしっかりと守っていくために、体制の整備や支援を進めていただくことをお願いし、次の質問に移ります。

(5)芸術文化支援事業

次に芸術文化支援事業について伺います。

長期にわたる新型コロナの影響で、文化芸術に関わる皆様は、大変厳しい状況におかれています。ソーシャルディスタンスやマスク着用が求められる中、例えば合唱や演劇といった活動では、大勢の人が集まれないということで、実施が難しくなっています。また、客席の人数も制限され、入場料収入という面からも、公演主催者にとっては厳しい状況にあります。

一方で、文化芸術が、苦しむ市民の皆さんにとって、精神的な支えとなることもあると思います。コロナ禍においても、文化芸術活動を止めてはいけないと、私は思います。

今回の補正予算では、コロナで苦境にある文化芸術関係の皆様に対して支援を行う文化芸術公演等支援事業において、4,900万円が計上されています。

そこで、

㉙文化芸術公演等支援事業を行う意義について、市長に伺います。

《市長答弁29》

長引くコロナ禍で、文化芸術関係者は、感染症対策にかかる人手や経費がかさみ、集客も伸び悩むなど、厳しい状況が続いています。徹底した感染症防止対策と両立させた文化芸術活動を支援することで、横浜の文化芸術の幅広い担い手を守り、心豊かな市民生活の実現を目指してまいります。

コロナ禍が続く中、文化芸術関係者の苦しい状況は続いていますので、しっかりと支援を続けていただきたいと思います。

小規模な定員の会場においても、幅広いジャンルで数多くの催しが行われ、アーティストだけではなく、スタッフや観客など、関係者の裾野が広がっています。ぜひ多くの方にこの制度の支援が届くように、今後さらに制度の対象範囲の拡充について、現場の声を聞きながら、ご検討をいただきたいと思います。

(6)市内飲食店等消費促進事業

次に、市内飲食店等消費促進事業について伺います。

度重なる緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の発令に伴う外出自粛などの影響を受けて、商店街への来街を促すイベントもほとんど行うことができていません。私も商店街の様々な業種の店主と話す機会がありますが、一様に厳しい経営状況に置かれており、継続的な支援を求める声が寄せられています。

そのような中で、今回は「レシートを活用した市内飲食店利用促進事業」として、市内飲食店の消費促進を図るとのことですが、飲食店以外の各業種とも厳しい環境にあるなかで、本事業の対象は飲食店のみとしています。

そこでまず、

ア ㉚事業対象を飲食店のみとした理由は何か、市長に伺います。

《市長答弁30》

度重なる休業要請や営業時間の短縮要請で、市内飲食店は非常に厳しい経営環境にあります。

本市の調査結果でも「自社業況BSI値」が、全業種でマイナス36.1であるのに対し、飲食店はマイナス100で、全ての飲食事業者が「業況が悪い」と回答しています。先行きについても、飲食業は厳しい状況が続く見込みであるため、支援に力を入れていきます。

私が様々な店主から話を聞いたところでは、外出自粛やイベント自粛の影響をダイレクトに受けている、まちの理髪店や花屋なども、売上が大きく落ち込んで大変厳しい状況にあるとのことでした。

県の休業要請や営業時間の短縮要請に協力してきた飲食店を支援することは、もちろん大事なことですが、他都市では協力金の対象とならない中小企業に対して、独自の支援を行っている事例もあります。同じように苦境にあえいでいる他の業種への支援もバランスを取りながら行うべきと考えます。

そこで、

イ ㉛飲食店以外の事業者の支援についての考えを、市長に伺います。

《市長答弁31》

訪問やオンラインで、融資や補助金、販路開拓等に関する特別相談を引き続き実施し、本市のみならず、国や県の支援策にもつなげるなど、事業者のニーズに応じた支援に力を注いでいきます。また、制度融資による資金繰り支援や、新しい事業展開に対する設備投資助成等を行うことで、厳しい状況にある事業者の、事業継続や新しい生活様式に対応した事業展開を、支援してまいります。

さて、現状は緊急事態宣言が発令中であり、延長が見込まれるなど、新型コロナウイルス感染症の収束の見通しが立っていません。今後の事業開始に向け、しっかりと準備を進めつつ、一方で、事業実施にあたっては、再び感染が拡大することも視野に入れた適切な判断が求められます。

そこで、

ウ ㉜緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が解除されない場合、「レシートを活用した市内飲食店利用促進事業」はどのように対応するのか、市長に伺います。

《市長答弁32》

不要不急の外出や移動を促さないよう、感染拡大につながるような利用については制限します。具体的には、事業の対象をデリバリーと、感染防止対策を講じたテイクアウトの利用に限るなど、感染の拡大防止に努めつつ、飲食店支援を図ってまいります。

引き続き、感染状況を踏まえつつ、スピード感をもって、時宜に応じた効果的な支援策を行うことで、市内事業者の事業継続をしっかりと支えていただくようお願いしまして、次の質問に移ります。

(7)今後のコロナ対策等に向けた取組の考え方

最後に今後のコロナ対策等に向けた取組の考え方について伺って参ります。

先程の山中市長の所信演説の中で、IR誘致の撤回をここに宣言致します。とのお言葉には大変感慨深いものを感じ胸が熱くなりました。

山中市長は、カジノを含むIRの誘致撤回、コロナ対策優先を掲げて、当選されました。

長引く新型コロナウイルスの影響から、市民の不安が非常に高まっています。

今はコロナ対策を最優先に取り組んでほしいという民意の表れであると考えます。

今回の補正議案においては、IRの減額議案は含まれていません。

IR(統合型リゾート)推進事業当初予算は、¥3億6千万円であり、執行状況の資料要求をさせて頂きました。執行済み額は¥2億8千6百82万6千円となっており、約8割執行している状況とわかり、差し引き¥7千3百17万4千円については、

IR誘致の撤回に伴い、今後の執行を止めて、新型コロナ対策へ振り向けるべきと考えます。

そこで、

ア ㉝カジノを含むIR(統合型リゾート)の誘致を断念し、新型コロナウイルス感染症対策費用に振り当てるべきと考えますが、市長の見解を伺います。

《市長答弁33》

所信表明において、IRの誘致撤回を正式に宣言いたしました。誘致のための費用は、今後の執行を停止します。不用となる予算については、今後、減額補正額を精査し、財源として有効に活用できるよう、検討していきます。

同様に今回の補正議案においては、新たな劇場計画の減額議案は含まれていません。

新たな劇場計画検討に関わる予算は¥3千百万円であり、執行状況の資料要求をさせて頂きました。執行済み額は¥2千184万3千40円となっており、

約7割執行している状況とわかり、差し引き¥9,156,960円については、

市長の公約に掲げられていることから、新たな劇場計画を中止し、まだ執行されていない予算については有効に活用すべきと考えます。

そこで、

イ ㉞新たな劇場計画も断念し、新型コロナウイルス感染症対策費用に振り当てるべきと考えますが、市長の見解を伺います。

《市長答弁34》

先ほど、所信表明でお話したとおり、新たな劇場計画については、中止といたします。不用となる予算については、コロナ対策など、優先度の高い事業の財源として活用してまいります。

新型コロナウイルスは、横浜の経済にも大きなダメージを与え、収束の先行きが見えない状況です。市民の声に耳を傾け、市民の皆様の安心のために、新型コロナ対策に全力で取り組むべきであると考えます。

コロナ対策を進めるにあたっては、より財源が必要になってきます。

9月補正財源には、国費・県費・市費がありますが、市費の加算が少ないと感じます。

留保財源が30億円であり、5月の補正で4億5千4百万円が計上され、残り25億4千6百万円であるのだから、年度後半に取っておくより、早いうちに補正予算を積んで執行したほうがよいのではないでしょうか。

先ほども質問させていただきましたが、スタジアムなどを使い大規模接種会場を拡充してワクチン接種を加速させるべきですし、ワクチン接種の加速化や予約システムの改善は、もっと予算を投じればできると思います。

そこで、

ウ ㉟コロナ対策をより充実させるために、財源の積極的な確保に向けた取組が重要だと考えますが、市長の見解を伺います。

《市長答弁35》

今後も対策を充実していく上で、重要な財源である国の地方創生臨時交付金の更なる拡充に向けて、国に対して強く要望していきます。また、IRの誘致撤回や新たな劇場計画の見直しによる減額補正など、既定予算からの財源捻出に徹底して取り組みます。

一方、本定例会に提出された議案は、市長就任後から議案提出までの期間がほとんどない中で、公約に掲げた幅広いコロナ対策などについても、山中市長の思いや考えを盛り込めなかったと思います。

長引くコロナ禍において、山中市長に対する市民の期待は大きく、今後、財源をしっかり確保しながら、思い切った対策をとっていってほしいと考えます。

そこで、

エ ㊱追加の補正など、今後のコロナ対策等の考え方を市長に伺います。

《市長答弁36》

未だ感染状況が予断を許さず、市内経済も低迷する中、今後も感染拡大防止や医療提供体制の確保、経済対策などにしっかりと取り組み、市民の皆様のいのちと暮らしを守ることを最優先に考えていきます。特にワクチン接種や病床のひっ迫などの現状を踏まえ、接種の加速化や自宅療養者の支援など、喫緊に取り組むべき課題については、追加補正を含めて、早期に進めてまいります。

山中市長のもと、横浜が一丸となって、コロナ禍を乗り越えていくことを期待して、質問を終わります。ご清聴ありがとうございました。

新春のお慶びを申し上げます

新春をお迎えのことと心からお慶び申し上げます。今年一年が実り多く明るい話題にあふれた良い年になるようお祈りいたします。

新型コロナウイルス感染症が増える中で、医師や看護師をはじめとする医療従事者や介護従事者や市民生活を支えてくださる皆様、感染拡大防止に努めていただいている市民の皆様、事業者の皆様に心から感謝申し上げます。引き続き、市内の医療機関の皆様にご協力を頂き、日常の医療と両立をして頂けるように、検査体制の充実や病床の確保に努めて参ります。

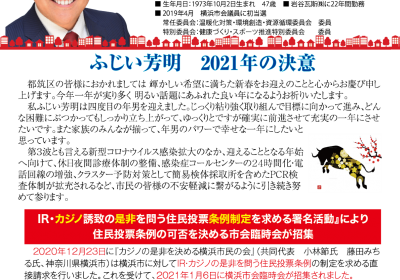

また私ふじい芳明は四度目の年男を迎えました。じっくり粘り強く取り組んで目標に向かって進み、どんな困難にぶつかってもしっかり立ち上がって、ゆっくりとですが確実に前進し年男のパワーで家族揃って充実した幸せな一年にしたいと思っております。

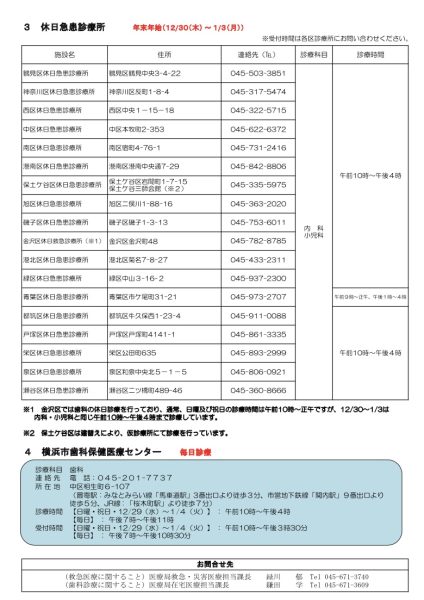

さて横浜市会では、1月6日から8日の3日間カジノ・IR誘致の是非を住民投票で決めるための条例審議が行われます。

私ふじい芳明は、2021年1月6に召集されましたIR・カジノの是非を決める住民投票条例制定の可否を決める市会臨時会において、多くの市民の意見を原動力に、林文子市長だけでなくすべての市会議員に、住民投票条例案に賛成するよう求めてゆく決意です。

林市長は、条例制定についての意見案を提出しております。

林文子横浜市長の条例制定についての意見案

このたび、地方自治法に基づく、条例制定の直接請求がなされたことは、IRに関する市民の皆様の関心の表れとして受け止めている。

条例の内容は、住民投票の実施に関するものだが、これについては内閣府に設置された「地方制度調査会」においてたびたび議論がなされている。平成12 年の答申では、「地方自治制度の根幹は代表民主制だが、住民のニーズを適切に反映させるためには、代表民主制を補完する意味で、直接民主制的な手法も必要」との評価は示されたものの、「その制度化に当たっては、長や議会の権限との関係等、種々の検討すべき論点があり、一般的な住民投票の制度化については成案に至っていない。」との結論となっている。一般的な制度化は現在でもなされていないことからも、住民投票の位置付けの難しさがうかがえる。

令和2年11月1日に、いわゆる「大阪都構想」の是非を問う住民投票が実施されたが、これは大都市地域における特別区の設置に関する法律に基づくもので、その結果は法的な拘束力を有するものとされている。このような住民投票を定める個別の法律では、住民投票に内在する課題を踏まえ、投票の対象となる事象、実施する時期、実施までの手続等を詳細に定めている。

一方、条例に基づく住民投票の場合は、法律が定めた長や議会の権限を拘束することができないため、条例の規定は「長及び議会は住民投票の結果を尊重する」となるのが一般的であり、本案もそのようになっている。投票の結果は、長及び議会が判断する際の考慮要素の一つだとはいえるが、その実施のためのコスト等のことも十分考えなければならない。

また、特定複合観光施設区域整備法は、IR区域の整備に当たって、地域における十分な合意形成を求めており、協議会における協議、県及び県公安委員会の同意、公聴会等の開催が義務付けられているほか、区域整備計画の認定を申請する際には、議会の議決を経なければならないとされている。このように、民意を反映させる制度が法定されている中で、加えて住民投票を実施することには、意義を見出しがたい。

さらに、IRについては、これまで様々な観点から議会において議論が積み重ねられている。つまり、代表民主制が健全に機能しているといえる本市において、地方制度調査会が「代表民主制を補完する点で有意義」と指摘する住民投票を実施することは、これまでの議論の棚上げを意味する。

IRの全体像は、事業者とともに作成する区域整備計画において具体化していくので、市民の皆様に丁寧に説明を行うとともに、議会における議論を基本と

して法定の手続を着実に進めていくことが重要と考えている。

『住民投票を実施することには、意義を見出しがたい。』や『住民投票を実施することは、これまでの議論の棚上げを意味する。』の言葉に、私ふじい芳明は強く憤りを感じる市長の意見と考えます。

2019年12月の私ふじい芳明の一般質問でも問いました。

横浜市に寄せられたパブリックコメントでカジノに関するもののうち94%は、反対の意見でした。

市長は、市民の意見を踏まえる、とおっしゃっていましたが、市長にとって6%の賛成意見が踏まえるべき意見で、94%の意見は無視しても良いとお考えなのでしょうか。

★神奈川新聞と朝日新聞の調査では、下記の通り反対意見の方が多いのです。

横浜市が進める、カジノを含む統合型リゾート施設(IR)の誘致に対し、横浜市民の63.85%が反対していることが14、15の両日に神奈川新聞社とJX通信社が合同で実施した市民意向調査で分かった。一方、住民投票を望む意見は7割を超えた。

★朝日新聞が2019年の9/28と29に横浜市民を対象に実施した世論調査では、住民投票を行うべきという意見が、59%にも上りました。

本来、民主主義であれば、市民の意見を強く踏まえる、ということは選挙や投票による市民の意見を反映することです。市民の多くの横浜にカジノはいならい、カジノ誘致反対の意見を、いったいどのように市政に反映されるのか、市長の考えを問い続けます。

また市長選では白紙とし、民意を得ず、また住民投票もやらない。誰のための横浜市政なのか。住民投票もしない、横浜にカジノはいらないという多くの市民の想いをないがしろにするのであれば、市長の任にふさわしくないと多くの市民が考えるのも当然であります。

私ふじい芳明は横浜市会議員として、これからが本番という気持ちで、今後も引き続き関連情報を公開し、皆様からお寄せ頂きましたご意見やご要望を横浜市会に届けられるように努めて参ります。

本年も何卒宜しくお願い申し上げます。

お問い合わせ先:https://yosseifujii.jp/contact/

2021年元旦

横浜市会議員都筑区選出

藤居芳明

年末のご挨拶

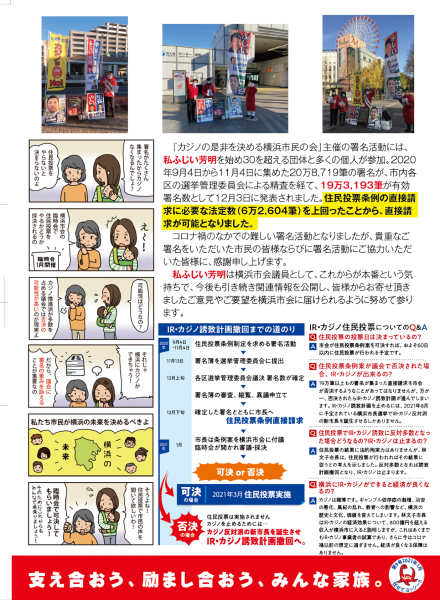

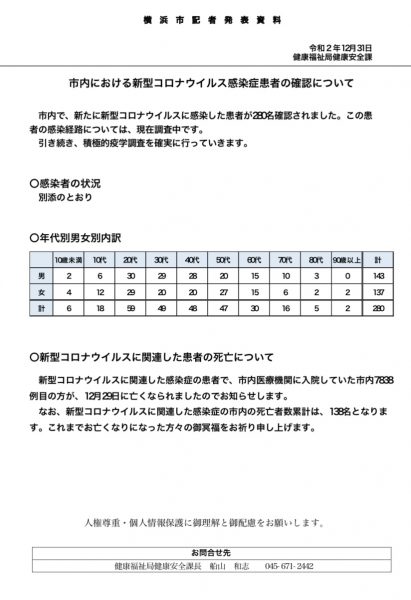

今年も多くの方々に支えられ活動をすることが出来ました。誠に有難く深く感謝を申し上げます。

第3波とも言える新型コロナウイルス感染拡大の中、横浜市は本日最多の280名が新型コロナウイルス感染症と確認されました。また12月29日で市内の死亡者累計が138名となりました。新型コロナウイルス感染症で亡くなられた方々に謹んでお悔やみ申し上げます。また、罹患された方々および関係者の方々に、心からお見舞い申し上げますとともに、一日も早い快復をお祈り申し上げます。

最前線で市民の健康福祉に貢献してくださっている医師や看護師をはじめ医療従事者の皆様、介護や保育の現場の皆様、配送や食料品の供給など、市民生活を支えてくださる皆さま、感染拡大防止に努めていただいている市民の皆様、事業者の皆様に心から感謝申し上げます。

第3波とも言える新型コロナウイルス感染拡大のなか、迎えることとなる年始へ向けて、休日夜間診療体制の整備、感染症コールセンターの24時間化・電話回線の増強、クラスター予防対策として簡易検体採取所を含めたPCR検査体制が拡充されるなど、市民の皆様の不安軽減に繋がるように引き続き努めて参ります。

また安全や安心な暮らしお支えし、防災や減災の取組、子育て支援、がん患者その家族に寄り添う支援、介護や福祉の充実、多様な個性や価値観が認められ、基本的人権が尊重される「共に生きる社会」の実現などを進めて、持続的な成長と発展に向けて努めて参ります。

来年も皆様のご期待に添えますよう、日々精進をして参りますので、変わらぬご指導ご鞭撻のほど宜しくお願い申し上げます。

横浜市会議員

藤居芳明

市会第4回定例会報告

市会第4回定例会報告~第4次コロナ対策補正予算案が可決

令和2年第4回定例会が11月27日から12月17日までの、21日間にわたり開催され、第4次となるコロナ対策補正予算案について議論が交わされました。第3波とも言える新型コロナウイルス感染拡大のなか、迎えることとなる年末年始へ向けて、休日夜間診療体制の整備、感染症コールセンターの24時間化・電話回線の増強、クラスター予防対策として簡易検体採取所を含めたPCR検査体制が拡充されるなど、市民の皆様の不安軽減に繋がる事業が可決されました。

また、中小企業の「新しい生活様式」対応支援事業の追加募集1000件を想定した2億3,000万円をはじめ、市民文化芸術の活性化を促すため、公演等に係る感染症対策費(PCR検査費含む)、会場費等の助成、コロナ禍で雇用不安や経済不安等を抱える女性を支援する電話相談窓口新設のための経費などが計上され可決されました。

11月30日

1 報告事項

(1)再生可能エネルギー拡大の取組について

(2)SDGs未来都市・横浜の取組について

環境創造局関係

1 市第 62 号議案 横浜市公園条例の一部改正

2 市第 72 号議案 金沢区釜利谷町所在土地の取得

3 市第 98 号議案 令和2年度横浜市一般会計補正予算(第4号)(関係部分)

4 請願審査

(1)請願第 51 号 公園の指定管理者の指定に関する再調査について

5 報告事項

(1)(仮称)旧上瀬谷通信施設公園について

(2)環境創造局が所管する外郭団体の協約マネジメントサイクルに基づく評価結果等について

(3)小柴貯油施設跡地の現状について

(4)寄附受納について

資源循環局関係

1 報告事項

(1)「ごみと資源の総量」の実績について

(2)粗大ごみ自己搬入施設の新設について

(3)環境学習の取組について

(4)資源循環局が所管する外郭団体の協約マネジメントサイクルに基づく評価結果等について

調査案件

1 温暖化対策の推進等について (継続審査)

2 環境施策の推進等について (継続審査)

3 廃棄物処理施設等の整備状況及び廃棄物再利用等について(継続審査)

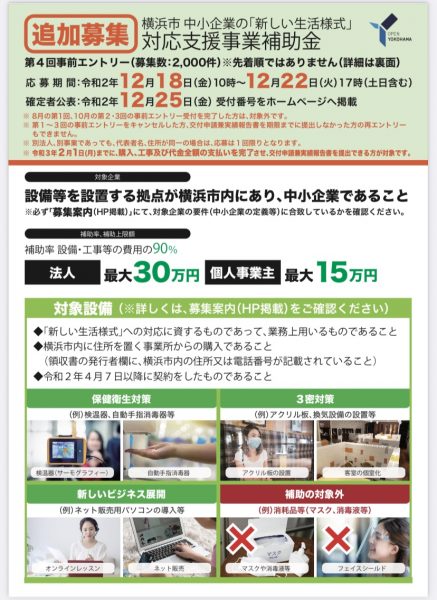

中小企業の「新しい生活様式」対応支援事業補助金の追加募集を行います。

申請には事前エントリーが必要です。第4回事前エントリーは先着順ではありません。

<第4回事前エントリー>

・応募期間 : 令和2年12月18日(金曜日)10時~12月22日(火曜日)17時(土日含む)

・確定者公表 : 令和2年12月25日(金曜日) 受付番号を本ページに掲載

※応募総数が募集数(2,000件)を超えた場合は、無作為抽出により事前エントリーの確定を行います。

※事前エントリー確定者の公表(12/25)をもって、事前エントリーを確定します。

【 事前エントリー確定者のみ、本補助金の申請が可能です 】

※令和3年2月1日までに、購入、工事及び代金全額の支払いを完了させ、交付申請兼実績報告書を提出できる方が対象です。

※8月の第1回、10月の第2・3回の事前エントリー受付を完了した方は、対象外です。

※第1~3回の事前エントリーをキャンセルした方、交付申請兼実績報告書を提出期限までに提出しなかった方の

再エントリーもできません。

※別法人、別事業であっても代表者名、住所が同一の場合は、応募は1回限りとなります。

※事前エントリーが確定しても後に補助対象者の要件にあてはまらないことが確認できた場合は、申請できません。

※事前エントリーは、申請者ご本人が行ってください。

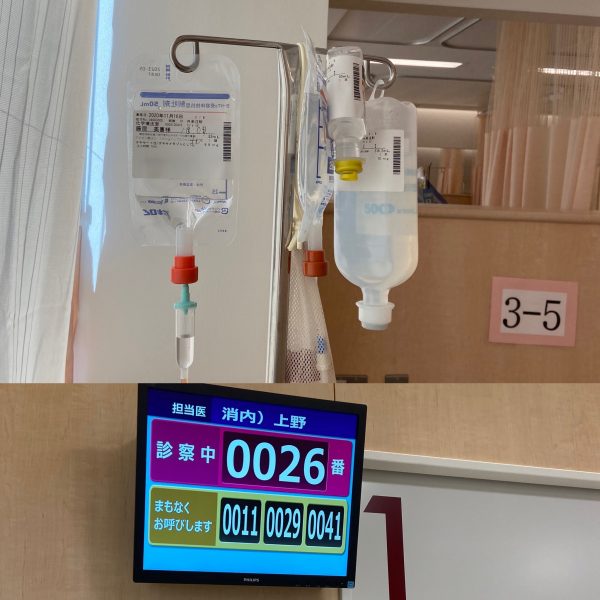

がん患者と家族に寄り添う医療制度へ

11月30日に妻の付き添いし神奈川県立がんセンターに一緒に来ました。

2020年11月2日からNAPOLI治療であります #オニバイドと #フルオラシル と #レボホリナートの新しい抗がん剤となり、2週間の間隔で11月度は3回目の治療となりました。

2016年6月17日に膵臓癌の #膵頭十二指腸切除術 し、途中4回の #急性膵炎 にもみまわれ、術後に半年間に渡り補助化学療法(TS-1)を服用しておりました。2019年1月に再発と転移が見つかり抗がん剤治療を続けております。

2020年2月までは、 #フォルフィリノックス(#FOLFIRINOX)療法:5-FU・ #イリノテカン ・ #オキサリプラチン の3種類の抗がん剤に、5-FUの増強剤であるレボホリナートを加えた多剤併用の治療法を14回続けておりました。

2020年3月から #ジェムザール(#ゲムシタビン)と #アブラキサン(#ナブパクリタキセル)の抗がん剤に変更になり9回治療しておりました。

2020年11月2日からNAPOLI治療であります #オニバイドと #フルオラシル と #レボホリナートの新しい抗がん剤となりました。上野誠先生の診察を受けております。

本日も感じましたが、治療の選択が少ないことや治療の場所も少ない等がん治療には多くの課題があると改めて感じました。同じ悩みを持つ方のためにも、がん検診の精度・受診率の向上や経済的負担の軽減など、全てのがん患者とその家族に寄り添う医療制度改革が必要だと実感しました。

2016年10月に急性膵炎で入院することになり、治療をして頂き、2週間程度で退院できたのですが、原因がなかなかわからずCTやMRI検査を受けておりました。

2017年1月に大学病院の紹介を受けて、より精密な検査をするため入退院を繰り返しておりましたが、最終的に膵臓がんと診断されたのは、たまたま視聴していたテレビをきっかけにセカンドオピニオンを受診して診断され、結果的に急性膵炎完治から9ケ月後となりました。こんなにも医療技術が進歩しているのに診断の難しさを実感しました。その後摘出手術を受け、再発や転移を防ぐために抗がん剤6ケ月完了した後、3ケ月に一度定期検査を受けておりました。しかしながら、2018年12月に膵臓の再発と肺への転移が見つかり抗がん剤治療を続けております。

がん対策では、経済的負担の軽減や療養生活におけるQOL向上の推進などにより、すべてのがん患者及びその家族の負担を軽減することが必要です。そのために、がんに関する医療技術の更なる発展を支援することが重要と考えます。

がん検診と新たな治療法等の研究開発を行政の支援で促進することにより、あらゆるがんの治療が可能になることが強く望まれます。

医療の進歩によりがんは不治の病から、早期発見すれば完治する病気となってきました。

がんの早期発見は、患者の健康を保つことはもちろん、行政の医療費負担軽減にもつながります。

行政としても、がんの早期発見に対する取り組みを更に進めていくべきと考えます

現在、八王子市や広島県とその県内6市が、官民一体となったSIB(ソーシャル・インパクト・ボンド)という取り組みを行っています。

これは、がん検診の受診を促すために、行政ががん検診促進の事業を民間企業に委託し、その企業が銀行や投資家から資金提供を募り、事業を実施するというものです。

行政から企業へは、実施後の成果に応じ報酬を含めた事業費を支払い、企業から投資元へは成果に応じた配当を払うシステムとなっています。

これを導入したことにより、八王子市では大腸がん検診の受診者数の増加につながったと聞いております。

横浜市でも同様にがん検診受診率が更に上がってくると考えております。

最後の写真は静岡県立静岡がんセンターで定期検診を受けている様子の写真です。静岡がんセンターの上坂克彦先生に膵頭十二指腸切除術を対応頂きました

政策局の決算特別委員会審査

政策局の決算特別委員会審査

2020年10月9日に質問をさせて頂きました。

Ⅰ.質問項目

1.女性が働きやすく活躍できるまちの実現

2.おたがいハマ

3.EBPM、SIB(ソーシャル・インパクト・ボンド)

4.中長期的な政策課題等の検討に向けた調査

5.令和元年度実施の統計調査について

6.留学生就職促進プログラム

7.新たな劇場の整備

Ⅱ.質問内容

立憲・国民フォーラムの都筑区選出のふじい芳明です。今回初めて当局の質問をさせて頂くことになり、決算資料他色々と拝見させていただきました。大変幅広い分野の政策業務を対応して頂き、未来を担う子どもたちや孫達のために、横浜市の持続的な成長と発展の実現に向けご尽力を頂いていることに改めて感謝を申し上げます。委員長後程スライドを使用させて頂きたいので許可をお願い致します。

1.女性が働きやすく活躍できるまちの実現

はじめに、女性が働きやすく活躍できるまちの実現について質問させていただきます。私は子どもが3人、孫が6人います。長女、次女は働くことを希望していますが、子どもが保育園に入れず待機児童になったり、遠方の幼稚園にしか入れず送迎負担が大きかったり、働きたくても働けない状況にあります。また長女と次女それぞれの夫も、仕事と家庭生活を両立したいと思っていますが、長時間労働で思うように家庭責任が果たせず、理想と現実が乖離しています。スライドをご覧ください。理想と現実が異なる資料となります。そうした若い世代の厳しい環境を間近に見ている中で、私は働きたい・働き続けたい女性の支援や男女共同参画社会の早期実現の必要性を強く考えるようになりました。働きたい女性については、多様な背景やニーズがあると思いますが、私の娘たちのように、出産・育児により働きたいが環境が整わなくなった、あるいはいったん離職してしまったために働くことへの不安が大きいという方が大変多いと聞いています。このような不安を抱える女性に対して、横浜市では就労支援の窓口である「女性としごと 応援デスク」で支援を行っています。

そこで

質問①

「女性としごと 応援デスク」の成果と今後の方向性について、女性活躍・男女共同参画担当部長に伺います。

[答弁①女性活躍・男女共同参画担当部長]

「女性と応援デスク」は、開設以来、相談件数は毎年増加傾向にあり、最近は年間2,000件以上の相談を受けています。利用者からは「仕事と子育ての両としご立の不安が解消できた」「職業選択の視野が広がった」など、97%が大変満足あるいは満足しているという評価となっています。今後は、利用後の動向把握や新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた利用者ニーズの把握に努め、より良い就労に結びつくよう、事業の改善を図っていきます。

質問②

答弁にある新型コロナウイルス対策とはどのよう対策をして広げていくのか

[答弁②女性活躍・男女共同参画担当部長]

対策というよりも、新型コロナウイルス感染症の影響がどのように出ているかという利用者ニーズをまずは把握して、それから対策を考えていきたいと考えています。

また、組織に属さず、生活者としての視点や自分の課題意識を生かしやすい働き方として、個人事業主になる、起業するという手段があります。私は、特に女性への就労支援において、企業等への就職支援だけではなく、小規模でも自分でビジネスを起こすことを支援することはとても大切だと考えています。男女共同参画センターでも起業相談やセミナーなどを行い、女性の起業の支援を行っていますが、起業は、柔軟な働き方ができるという点でも働き方の選択肢を増やす大変素晴らしい取組であり、ぜひこの取組を強化していって欲しいと考えます。そこで、

質問③

男女共同参画センターにおける女性の起業支援事業を強化していくべきと考えますが、政策局長に見解を伺います。

[政策局長答弁]

男女共同参画センターでは、起業を検討する段階の相談、準備のためのセミナー、具体的な行動を目指す「女性起業家たまご塾」、事業継続のためのフォローアップなど、各段階に応じた支援を実施しています。起業への一歩を踏み出す方が増加し、その経営が継続できるように、各段階の事業効果の検証を進め、引き続き、事業内容の改善や強化について検討を進めてまいりたいと思います。

質問④

起業支援事業(女性起業家たまご塾)の枠・教室(募集人数)を増やしてほしいと考えておりますが如何でしょうか。

[答弁④政策局長]

ニーズがあるということであれば、実施の方向について団体の方と協議をしていきたいと思います。 冒頭で、私の娘たちの夫が家庭生活に十分参画できないでいる状況に触れましたが、そうした状況に関する統計データをご紹介したいと思います。

<スライドをご覧ください希望と現実の乖離が男女ともに大きいことを示すものです>

女性が働くことを支援するにあたっては、男性の家事・育児参画や長時間労働の是正に向けた取組と両輪で進めることが不可欠です。男性は、特に女性も、家事・育児を主に女性が担うものと考える役割分担意識がまだまだ残っていますが、若い世代を中心にその意識も変わりつつあり、社会に対する意識改革の働きかけが重要です。そこで、

質問⑥

男性の家事・育児参画の促進に向けた取組について伺います。

[答弁⑥女性活躍・男女共同参画担当部長]

男性の家事・育児参画の機運を高めるため、横浜DeNAベイスターズの協力により、夫婦間の「家事シェア」についてSNS等で情報発信するなど、啓発活動を実施しております。引き続き、企業や団体等と連携して、男性の家事・育児の具体的な行動につながるきっかけを提供できるように、取組の充実を図っていきたいと考えております。

取組を効率的かつ市民の皆様に分かりやすく進めるためには、私はできる限り一つの部署がワンストップで対応することが重要と考えています。しかし、現状としては、政策局が男女共同参画推進を所管していますが、就労支援や待機児童対策などの取組は所管部局が分かれている状態にあります。そこで、

質問⑦

男女共同参画を推進する上での政策局の役割について、小林副市長に伺います。

[答弁⑦小林副市長答弁]

男女共同参画社会の実現に向けましては、私どもの意識の問題、あるいは伝統的な家庭観など、歴史的な経過もありますけれども、そうしたことも含めて、行政のあらゆる分野、経済社会のあらゆる分野で、その取組がなされなければならないと思います。

今、先生がご指摘のように、男女共同参画に関わる部署はあらゆる分野にあります。特化した事業をやっているところもありますけれども、日常的な業務において男女共同参画に向けた取組がなされなければならないと思っています。したがいまして、私どもは、市役所の全ての部署において、この男女共同参画の視点をもって取組や事業を進めていく、そうしたところを幅広く政策局として横つなぎをしていく、あるいは足らないところ、あるいは一歩踏み出さなければならないようなところにつきましては、牽引役となって進めていく、それを通常の仕事でまわしていく、そうした役割を担っていきたいと思っております。

質問⑧

コロナ禍において女性の就労環境が厳しい状況にあることへの認識はどうか

[答弁⑧小林副市長]

今回のコロナ禍においても、今、失業される方の人数の数字が発表されていますが、どうしても非正規雇用されている方々に女性の方が多いということで、男性と女性が共に同じでないという事実は明らかだと思います。そうした様々な支障となることがございますので、今、先生から色々とご質問いただきましたが、男女共同参画センターをはじめとして、そうした課題解決に取り組んでいきたいと思いますし、どうしたことに女性の方々が就労においてお悩みであるかということは、今も相談窓口がございますが、そこで得られたことを、確実に次の具体的な政策に結び付けていく、そうしたことにしっかり応えていきたいと思っています。

女性の就労も、男性の家事・育児参画も、進んできてはいますが、まだまだやるべき事は尽きません。また、コロナ禍において女性の就労環境は厳しい状況にあります。さらに各取組が強化されることを期待して次の質問に移ります。

2.おたがいハマ

この春からの新型コロナウィルスの感染拡大によって、市民の暮らしや命が様々な形で脅かされ続けています。特にこのウィルスは、高齢者や基礎疾患のある市民が感染した場合、重症化や命を落とすリスクが高いと言われています。そのため、コロナウィルスの感染を恐れた高齢者が家に閉じこもりがちになり、かえって体調を悪くしたり、認知機能が低下してしまうケースも多くあると聞いています。かくいう私も、すい臓がんを患った妻の看病や認知機能が低下した義母の介護をしており、ご高齢の方や病気治療中の方、そしてその家族が、このコロナウィルスの感染を極度に恐れる気持ちは痛いほどよくわかります。このような市民のコロナウィルスに対する恐れや不安を少しでも和らげ、様々な立場の市民や企業が手を結びオール横浜でコロナ禍を乗り越えて行くためには、新型コロナウィルスに対する情報を行政が積極的に発信し、市民と共に共有していくことがとても大切だと考えます。このような事から横浜市で情報系のNPOや地域での公民連携を進める中間支援組織と連携して、コロナ禍を市民の共助によって乗り越えるためのプラットホームとして、「おたがいハマ」というサイトを運営されていています。

<スライド説明>そこで

質問⑨

「おたがいハマ」の具体的な取組内容について共創推進室長にお伺いします。

[答弁⑨共創推進室長]

「おたがいハマ」は、「伝える」「つながる」「変える」をコンセプトに、新型コロナウイルスの感染者数や感染予防のための本市又は民間の取組について、最新情報を取材し、WEBを通じて発信しています。

具体的な取組としては、コロナ禍を乗り越えるために、テイクアウト、デリバリーサービスを導入している市内の飲食店を応援しているサイト、更にはアプリを紹介する「横浜おうち飯店」、介護や子育て、教育などの分野で、コロナ禍に対応するための方策について、現場の当事者、あるいは専門家の方々がオンラインで対話する「おたがいハマセミナー」といった取組などがあります。また、医療・福祉従事者に対するマスクや防護服の寄贈も呼びかけています。さらに、「おたがいハマトーク」では、新型コロナウイルスに向かい合い、乗り越えようとする様々な世代や職業の方からお話を伺い、毎日昼に、ライブ配信を行っていまして、又、番組のアーカイブをいつでも誰でも視聴できるように、公開を続けています。

「おたがいハマ」では、コロナの感染状況や感染予防のためのアドバイス、コロナ禍を乗り越えるための地域での取組など、毎日、ユーチューブなどを通じて動画配信されていますが、

質問⑩

このような情報発信を通じて生まれたおたがいハマの成果について政策局長にお伺いします。

[答弁⑩政策局長]

「おたがいハマトーク」などを通じて、市民や企業の皆様に対して、医師や看護師、介護・福祉従事者向けのマスク、防護服、消毒薬などの寄附を呼び掛けたところ、2万枚を超えるマスクや防護服が集まっています。また、寄せられた寄附金を基に、障害者が製作したマスクや防護服を適正価格で購入し、病院・福祉施設に届けるなど、コロナ禍におきましても、経済的に困窮する障害者の雇用を促進するプロジェクトを生み出しています。さらに、おたがいハマのコミュニティ参加者が600名を超えるなど、業種や世代を超えた幅広い市民・企業の皆様のネットワークが形成されつつありますので、コロナ禍をオール横浜で乗り越える機運が高まっていることも成果だと考えています。

「おたがいハマ」を通じて、医療や福祉の現場で働く人たちや病気や障害に直面している人たちへの支援物資などが集まり、配られたことは大変に喜ばしいことだと思います。また何よりそれを通じて、社会全体でお互いに助け合おうとする共助の絆が強まったことは本当に素晴らしいと思います。

経済を安定させるには、感染拡大が完全に収束するのを待つのではなく、感染対策を十分に行いながら、市民は外出し、市域内での消費を拡大していくことも必要です。

特に横浜は臨海都心部に中華街など全国でも屈指の観光資源を持っており、現在のマイクロツーリズムなどの流れを活かしながら市内の郊外エリアと臨海エリアが連携しながら、市域内で経済を循環させて行くための具体的な公民連携のアクションを起こしていくことが必要だと考えます。そこで、

質問⑪

おたがいハマでは、コロナ禍を乗り越えるため、市域内の消費を喚起し、経済を循環させていくアクションをどのような形で行っているのか政策局長にお伺いします。

[答弁⑪政策局長]

「おたがいハマ」は、多様な民間主体がWIN-WINになる形での消費行動の喚起、雇用の創出等を通じて、地域内で経済が循環するような取組を支援しています。例えば、戸塚区では、外出自粛で売り上げを落とした商店街の飲食店とタクシー会社や介護事業者が連携して、サービス付き高齢者向け住宅の利用者に宅配するプロジェクトを生み出しています。関内地区では、道路空間やオープンスペースを活用して、飲食店などが「3密」を避けながら、街の賑わいを生み出していく実証実験が進められています。更に、中小事業者や自治会町内会など、多様な主体が地区の活性化策を検討する場を提供しています。

周知の通り、新型コロナの感染拡大は我が国のみならず、世界的に社会経済の危機を引き起こしており、日本人に限らず人類全体が直面している難題だと思います。だからこそ、横浜から市民や企業、行政が『お互い様』の精神でしっかりと手を結びこの難題に対する処方箋を生み出して行きたいと強く思います。

私も議員として、この「おたがいハマ」のネットワークに参加し、応援させて頂きますので、行政の職員の皆さんも、おひとり、おひとりがこの「おたがいハマ」の取組を自分事として捉え、参加・協力し、その活動の発展に力を尽くして頂くよう期待して次の質問に移ります。

3.EBPM、SIB(ソーシャル・インパクト・ボンド)

本市においても、データを重視した政策形成として、EBPMの考え方に基づく取組を進めており、昨年度から、EBPMパイロット事業に取り組んでいると聞いています。そこで、

質問⑫

EBPMパイロット事業の狙いと具体的な取組内容について伺います。

[答弁⑫データ活用推進等シニアディレクター]

パイロット事業は、事業目標を意識するアウトカム志向や、事業効果を明確にするロジックモデルの活用を定着させる取組であるEBPMが、どのような分野や事業に適しているのか等を整理することを目的としています。今年度は、民間資金の活用や成果連動型支払の手法であるSIBの社会実証として行う、オンライン健康医療相談サービスなどを、新たにパイロット事業として位置づけています。

より効果のある事業を行うことと同時に、実施した成果を適切に評価していくことも、大切だと考えています。SIB=ソーシャル・インパクト・ボンドは、「達成された成果に応じて報酬を支払う成果連動型民間委託契約の手法と民間資金活用を組み合わせた新たな公民連携の手法」として大変期待しています。

成果連動型民間委託契約方式、英語のPay For Successを略してPFSと呼ばれていますが、従来型の民間委託、すなわち決められた仕様に沿って業務を実施すれば成果に関わらず委託料が支払われる契約と異なり、あらかじめ定めた成果指標の改善に応じて支払額が変動する新しい契約方式です。

国においても成長戦略に基づき、その普及促進に向けて医療・健康、介護及び再犯防止を重点分野として令和4年度までの関係府省庁の取組事項等を取りまとめたアクションプランが策定されるなど、PFSを推進する動きが活発化しています。そこで、

質問⑬

本市のこれまでの成果連動型民間委託(PFS)のこれまでと現在の取組について、共創推進室長に伺います。

[答弁⑬共創推進室長]

これまで、こどもの学習支援・生活支援・居場所づくりの一体的な提供や、産前産後の母親へのオンライン健康医療相談などをモデル事業として行っています。本年9月からは、これまでの実証を踏まえ、オンライン健康医療相談による産後うつのリスク軽減効果を検証するモデル事業を開始しました。今年度は、初めて地元の金融機関と連携したSIBのスキームで、民間資金を導入した成果連動型で始動しました。

モデル事業では、事業効果をしっかり検証していただきたいと思います。効果的・効率的な事業の実施が期待できるため、モデル事業で終わらず、本市の様々な分野へ展開していってほしいと思います。

しかし、実際に導入するには、目の前の事業に追われていたり、財政的な制約もあり、このような新しい取組を進めるのは簡単ではないことと思いますが、関係局と協力しながら、ぜひ導入を進めて行ってほしいと思います。そこで、

質問⑭

成果連動型民間委託の導入推進に向けた政策局の取組について、政策局長に伺います。

[答弁⑭政策局長]

これまで、こどもの学習支援・生活支援・居場所づくりの一体的な提供や、産前産後の母親へのオンライン健康医療相談などをモデル事業として行っています。本年9月からは、これまでの実証を踏まえ、オンライン健康医療相談による産後うつのリスク軽減効果を検証するモデル事業を開始しました。今年度は、初めて地元の金融機関と連携したSIBのスキームで、民間資金を導入した成果連動型で始動しました。

各区局が取り組みやすい環境づくりに向けて、政策局として各局を支援していただきたいと思います。

今後の広がりに期待して、次の質問に移ります。

4.中長期的な政策課題等の検討に向けた調査

次に、中長期的な政策課題等の検討に向けた調査について伺います。昨年4月に市会議員としてスタートして以来、地元都筑区でたくさんの地域の方々に様々なお話を伺ってきました。市民の方の置かれる状況も、そして抱える課題も一人ひとり違い、市政に対する要望も子育て、介護、医療、交通、防犯など、複雑多岐に渡ることを日々感じています。市役所におかれましては、次々に発生する行政課題や多様化する市民ニーズに対し、各担当の部署が状況を把握しながら解決に向けて取り組まれていることと思います。一方で、顕在化してきた人口減少・少子高齢社会の進展をはじめとした社会情勢の大きな変化を見据え、より中長期的な視点に立って、分野を越えて議論・調整を行っていくことがますます重要になってきていると思います。 この点、政策局では、令和元年度にデータに基づく政策形成・課題解決に係る検討業務を行ったと伺いました。そこで、

質問⑮

データに基づく政策形成・課題解決に係る検討業務の内容について、政策部長に伺います。

[答弁⑮政策部長]

国の第32次地方制度調査会が公表しました「2040年頃にかけて顕在化する変化・課題」につきまして、各種データの横浜市版を作成し、課題検討を行いました。また、人口流出や大規模災害など、今後深刻化することが見込まれる課題を題材としまして、課題が発生する要因分析を行って、効果的な解決策を導くための手法を検討いたしました。

団塊ジュニア世代が高齢者となる2040年頃には、我が国の高齢者人口はピークを迎える一方、生産年齢人口や年少人口は減少するものと想定されております。こうした中で、将来的に様々な課題が顕在化してくると思います。そこで、

質問⑯

将来的に顕在化する課題への対応に向けて、令和2年度にどのようなことに取り組んでいるのか、政策部長に伺います。

[答弁⑯政策部長]

今年度の調査では、顕在化する課題を把握するため、関連するデータをまず収集しまして、経年変化の確認や、他都市等との比較などを行っています。

そこから見えてくる本市の特徴を踏まえて、今後どういったことに重点を置くべきかについて、その方向性を検討していきます。

質問⑰

他都市比較の内容について確認させて頂きます。

[答弁⑰政策部長]

単純に横浜市の人口などのデータを使うということではなくて、他都市と比較して高齢化率や少子化の状況が他都市よりも進んでいるのか、遅れているのかを見ながら、横浜市としてどういうところが特徴的なのか、そしてどういうところを重点化して取り組んでいかなければいけないのかというところを検討していくということでございます。

まだ顕在化していない課題であるからこそ、市役所の既存のどの組織にも属さない、隙間(すきま)に落ちてしまう恐れのある課題も出てくるのではないでしょうか。

そうした局際的な要素を持つ課題に対しても、的確に市民ニーズを汲み取り、解決に向けた方向性や対策へと繋げる役割を果たすことが政策局に求められると考えます。そこで、

質問⑱

局際的な政策課題への対応に当たっては、政策局が解決に向け主導的な役割を果たすべきと考えますが、政策局長の見解を伺います。

[答弁⑱政策局長]

行政が取り組む課題が非常に複雑化も多様化もしていくということがございますので、全庁的に、より柔軟な発想で、自分事として取り組んでもらうということが必要と考えています。その上で先生が御指摘のように、まず横浜市として局際的な課題を取りこぼすことがあってはいけませんので、そういう意味で、政策局は、調整役として、又はけん引役として、しっかりと役割を果たしていかなければいけないと考えています。

しかしながら、重ねてお願いがあります。私の義母は、訪問ヘルパーをはじめとする介護サービスを受けながら生活をしておりました。認知機能の低下が進み、現在は介護老人保健施設に入所しております。私自身が体験して初めて分かりましたが、介護サービスを受ける為には多くの課題があります。サービスを受ける手続きの煩雑さもさることながら、医療と介護の連携がなされていないために、多くの不都合が生じております。こうした分野連携を解消していくのも、政策局の大きな役割ではないかと考えます。

今生じている組織連携の課題が改善するよう、その上で将来的に顕在化する課題が組織の間に取り残されて対応が後手(ごて)に回ることがないよう、政策局がしっかりと取りまとめの役割を果たしていただくことを期待して、次の質問に移ります。

5.令和元年度実施の統計調査について

少子高齢化の進展や人口減少社会の到来など社会状況が大きく変化する中で、時代のニーズにあった施策を立案し、実行していくためには、その根拠となるデータを適切に活用していくことが重要です。そしてそのデータを得るためには様々な調査の実施が欠かせません。特に国や自治体が実施する公的統計は、国勢調査を始め、わが国やそれぞれの地域の実態を明らかにし、国や自治体などの進むべき方向を示す重要な統計データを広く社会に提供しています。

政策局では、区役所とともに、各種統計調査の実務を行っており、その調査結果データなどについて集約し、本市ホームページや刊行物などによって市民に広く発信を行っています。平成元年度には「経済センサス基礎調査」や「農林業センサス」など5つの基幹統計調査を実施したそうですが、これらの統計調査の多くは「調査員による調査」で実施されており、多くの市民の方が調査員として調査活動にご協力をいただいているとのことです。

我々が利用する統計データは、そうした調査員一人ひとりの活動の積み重ねによるものですが、昨今、高齢化の進展などにより調査員の担い手が不足していると聞いています。また、オレオレ詐欺や調査員を装って個人情報を聞き出すなどの犯罪の増加などから、世帯を訪ねてくる人への警戒意識も強くなっており、調査員の皆さんによる調査活動も難しくなっているのではないかと思います。 そこで、

質問⑲

担い手不足や警戒意識も強い状況で実施する統計調査について、どのように対応しているのか、副局長に伺います。

[答弁⑲副局長]

多くの調査員を必要とします、先ほどもご答弁しましたが国勢調査などでは、自治会や町内会への調査員の推薦の協力依頼を行ったりしております。それから、広く公募を行ったり、事前に登録をしていただいたり、そんなことをして調査員の確保に努めております。

また、調査員は、顔写真入りの「調査員証」や調査名が記載された「腕章」などを必ず着用し、身分を明らかにしたうえで調査活動を行うようにしております。さらに、ホームページ等を通じて統計調査を装った不審者への注意喚起を行うなど、住民の皆様が安心して調査に御協力をいただけるよう努めております。

質問⑳

公募の方法を確認します。

[答弁⑳副局長]

通常の公募、ホームページとか広報紙のほか、最近ではツイッターなどSNSなども活用して、できる限り幅広い年代の方の募集に努めたり、その中でも、さらに公募だけでなく、先ほどもご答弁しましたが、事前に登録をしていただいて、登録者を増やして調査員数を増やすということに取り組んでいます。

社会状況の変化などに伴い調査環境が厳しくなる中、今後とも調査員の皆さんが安心して調査活動に従事できるよう、また、引き続き正確で有効なデータを得られるよう、調査環境の改善などに取り組んでいく必要があると思います。そこで、

質問㉑

今後の対応について政策局長に伺います。

[答弁㉑政策局長]

調査の実施にあたりまして、調査の趣旨や重要性についてご理解いただくことがまず大事だと考えておりまして、引き続き、広報活動にしっかりと取り組んでいかなければいけないと考えております。また、インターネット回答など「オンライン調査システム」を一層推進することによりまして、個人情報の保護に配慮するとともに調査員業務の軽減にも努めていかなければならないと考えております。今後も、現場を担う基礎自治体として、国に対して、調査環境の改善等、要望活動をする必要もあると思いますので、その辺もしっかりと行ってまいりたいと考えております。

本市の政策の立案や施策の実施にあたっては、何よりも正確な統計調査を実施し、有効な統計データを得ることが必要であり、オンライン調査の推進を始め、社会状況の変化に応じた新たな調査方法の導入や調査方法の見直しなどを積極的に進めていって欲しいと思います。

6.留学生就職促進プログラム

次に、「留学生就職促進プログラム」について伺います。わが国には約30万人の外国人留学生が来日しており、そのうち、横浜市内の大学には約8,000人が通っています。市内の大学に通う外国人留学生がそのまま横浜にとどまり、市内の企業に就職し、高度外国人人材として活躍すれば、市内経済や多様性のある地域社会の発展に大きく貢献します。本市では、留学生の就職を支援するため、平成29年度から、文部科学省委託事業「留学生就職促進プログラム」を展開しています。本プログラムでは、横浜国立大学、横浜市立大学、関東学院大学、神奈川大学の4大学等と連携し、日本語教育、キャリア教育、インターンシップを3つの柱として、外国人留学生の就職支援が進められているところです。昨年度は取組拡大したと伺っていますが、

質問㉒

取組拡大にあたりどのような工夫をされたのか、大学担当理事に伺います。

[答弁㉒大学担当理事]

工夫の例でございますが、プログラム内の講座やワークショップの回数を増やすことで、留学生の受講機会を増やすことに努めました。

具体的には、ビジネスで使う日本語を集中的に学ぶ講座を前年度比2回増の4回実施し、日本の企業文化や企業の独自の取り組み等を学ぶプログラムも、前年度より2講座増やし、8講座実施をいたしたところでございます。

令和元年度は順調に取組を拡大できたとのことですが、本プログラムがどの程度留学生の就職を後押しできているのか、プログラムの成果は出ているのか、気になるところです。 そこで、

質問㉓

市内大学の留学生の就職状況について、大学担当理事に伺います。

[答弁㉓大学担当理事]

令和元年度の卒業生のうち、市内大学全体では約34%が国内企業に就職をしてございます。一方、この留学生就職促進プログラムに参加した留学生は、卒業者の約63%が国内企業に就職をしておりまして、全体に比べて高い国内企業就職率を示してございます。

本プログラムの参加者は、国内就職率が高くなっていることからも、留学生の就職支援としての本プログラムの役割は大きいと考えます。しかし、今年度は新型コロナウイルス感染症拡大によって、多くの大学がいまだに対面授業を行っていない状況です。本プログラムにも影響が出ていると思います。そこで、

質問㉔

コロナ禍における本プログラムへの影響と対応について伺います。

[答弁㉔大学担当理事]

コロナ禍によって通学ができず、対面による講座や実習に参加することができなくなり、コミュニケーションをとることが難しくなってしまいました。

そこで、Zoom等を活用し、すべての講座、実習、コミュニケーションをオンラインで行っております。オンラインで行うことで、会場までの移動の手間が減るなど参加のハードルが下がり、5月から7月にかけて行った就活準備講座では、参加者が昨年度の約1.5倍に増えるというようなこともでてございます。

もうすでにオンラインを駆使した取組を行っているとのことですが、アフターコロナ、ウィズコロナの時代で新たな社会像が検討されている中、留学生の就職支援も新たな形を模索していく必要があると思います。そこで、

質問㉕

本プログラムを今後どのように展開していくのか、政策局長に伺います。

[答弁㉕政策局長]

このコロナ禍におきまして、国内の求人倍率も大きく低下しておりますので、短期的には留学生の就職も厳しくなると想定しておりますけれども、中長期的には国内の人手不足は解消しないというところでございますから、留学生に対する期待は今後も高まっていくだろうと考えています。

そのため、これまで以上に、企業が留学生に求めること、あるいは留学生が企業に求めることをしっかりと把握しながら、それらに合ったプログラムとしていく必要があると考えておりまして、プログラムの実施主体である、横浜国立大学や横浜市立大学などと内容の改善について検討してまいりたいと思っています。

新型コロナウイルス感染症拡大によって、現在は外国との人的交流も限られたものとなっています。しかし、長期的に見ると、今後も優秀な外国人留学生が横浜に来て、留学後も横浜で活躍してもらうことは、国際都市横浜の発展に欠かせないことです。厳しい状況の中でも、知恵を出しながら効果的な就職支援を行っていただくことをお願いして、次の質問に移ります。

7.新たな劇場の整備

新たな劇場整備の検討に関する令和元年度の決算についてですが、当初予算では30,000千円だったところ、決算では32,798千円となっており、当初予算を超えた執行となっています。そして、執行額の多くを占めているのが、プロポーザル形式で契約を行った「新たな劇場整備支援業務委託」であると聞いています。

質問㉖

令和元年度の「新たな劇場整備支援業務委託」をプロポーザル契約にした理由について、劇場計画部長に伺います。

[答弁㉖劇場計画部長]

横浜市委託に関するプロポーザル実施取扱要綱第3条では、「高度な創造性、技術力、専門的な技術又は経験を必要とする業務」に該当する場合は、競争入札によらず、プロポーザル方式により受託候補者の特定を行うことができるとされています。本委託契約の内容である、新たな劇場整備の検討は、専門的な知見やノウハウなどを必要とするものであるため、価格競争よりも、事業者の意欲や能力を評価できるプロポーザル方式を採用したものでございます。

質問㉗

理由は色々聞いたが、予算を超えてそういうことをやるということはありえるのか

[答弁㉗劇場計画部長]

この支援業務のプロポーザルにつきましては、予算通りの執行でございまして、先ほど委員からご指摘がございました300万円多く執行したというのは、主に、海外に職員が出張したことなどの理由によるものでございます。

また、元年度は、当初予算では計上されていなかった「文化芸術・劇場に関するワークショップ」を委託により開催し、市民との意見交換を行ったと聞いています。

質問㉘

令和元年度「文化芸術・劇場に関するワークショップ」委託が、どのような理由で、追加されることになったのか、芸術創造部長に伺います。

[答弁㉘芸術創造部長]

今回ワークショップを試行実施したなかでは、市民の皆様からいただいた意見の一部を紹介させていただきますと、「次世代の子どもたちが感動を体感できる劇場にしてほしい」、「観光資源になる劇場に」、「まちづくりの視点が必要」、「文化に関心のある人の掘り起しが必要」というようなご意見もいただくことが出来ました。多くの意見をいただけたものと考えておりますので、理解が深まり、今後の検討にも生かしていけるものと考えております。

スライドをご覧ください。

我が会派で、滋賀県立芸術劇場びわ湖ホールと愛知県芸術劇場に視察訪問しました。視察後に改めて思いましたが、新たな劇場は必要でしょうか。横浜に本格的な多面舞台を持つ新しい劇場を造りたいと言われているので、類似するであろう劇場を視察した次第です。

横浜市の新たな劇場は、615億円です。みなとみらいに建設予定場所の土地評価額が135億円です。建物ですが、概算金額が示されて設計費に20億円、建設費に460億円でイニシャルコストに合計615億円と膨大な事業費です。また運営費のうち管理費として18億円市費が投入され、事業費の一部も市が負担する計画です。運営費の公費負担は年間22億円程度となり、劇場がある以上計上されます。

来年度の予算編成ではコロナ渦の影響で、全体で970億円の収支不足が示されております。また2065年度には2160億円の財政不足が見込まれております。そんな状況でまた、劇場の事業自体が市民の皆様にあまり知られていないと思います。多額の費用がかかるのあれば、なぜ今新たな劇場が必要なのか、我々の税金を新たな劇場に使う効果があるのかなど課題が山積です。

質問㉙

本当に劇場が必要なのか、それ以外の手段がないのか、市民の理解が得られていないと思います。一旦立ち止まり、事業を見直すべきと考えますが、芸術創造本部室長の見解を伺います。

[答弁㉙芸術創造本部室長]

今、委員のほうから厳しい財政状況のなかで、どういった負担、それについて見通しがどうなのか、そういった懸念があるというご指摘かと思いますが、現在検討委員会の中では、先ほど委員のほうからご紹介をしていただきました、総事業費、また、これから検討委員会のほうでは、運営費に伴う市の負担額等々をお出しをしながら、見通し等について議論していただくという形になっております。私どもといたしましては、今、委員からご指摘ございましたけれども、こういうコロナ禍という、なかなか市民の皆様と直接対話をする機会がなかったというようなことがございましたけど、これからは積極的に市民の皆様へ、情報提供また対話の機会といったものを設けて参りたいと考えております。今後につきましては、検討委員会の提言もふまえまして、引き続き丁寧に検討して参りたいと考えております。

質問㉚

劇場整備以外の手段はないのかについても確認したと思いますが答弁がありましたか

[答弁㉚芸術創造本部室長]

今回、私ども文化芸術創造都市を進めていくにあたり、やはり、トップレベルの舞台芸術の公演、また、エンターテイメントですとか、MICE施設、みなとみらいの中の諸施設との連携により、観光、賑わい、国際競争力の強化に向けて、新たな劇場整備は必要であるという認識をしておりまして、この点につきましては、他の施設では代替できるものではないと考えております。

これで質問を終わらせて頂きます。ありがとうございました。

温暖化対策本部・環境創造局の決算特別委員会審査

温暖化対策本部・環境創造局の決算特別委員会審査

2020年10月5日に質問させて頂きました。

Ⅰ.質問項目

1. 水素エネルギー社会の早期実現

2. 風力発電の水素実証事業の今後の利活用

3. 再生可能エネルギーの促進強化

4. 下水道事業における温室効果ガス削減による持続可能な社会の構築

5. 下水道の整備による良好な水環境の創出

6. 地下工事での埋設物配管等の対応

7. 良好な大気環境の確保及び生活環境を確保するための騒音と振動の対策

8. 横浜市発注の残土処理

Ⅱ.質問内容

立憲・国民フォーラムの都筑区選出のふじい芳明です。会派を代表して質問をさせて頂きます。何卒宜しくお願い申し上げます。

決算資料他色々と拝見させていただきました。大変幅広い分野の環境行政に対応して頂き、安全・安心な環境を次世代へ伝えるあらゆる事業に取り組んで頂き感謝を申し上げます。委員長後程スライドを使用致しますので許可をお願い致します。

1.水素エネルギー社会の早期実現

まず最初に水素エネルギー社会の早期実現について質問させて頂きます。

今年の7月は、停滞する梅雨前線と湿った空気の影響で西日本や東海を中心に断続的に激しい雨が降り、川の氾濫による大規模な浸水や土砂災害などの被害が相次ぎました。令和2年7月豪雨の災害で亡くなられた方々に謹んでお悔やみ申し上げます。また、今回の豪雨で被害に遭われた方々へ謹んでお見舞い申し上げます。

地球温暖化等に起因する異常気象によるものなのか、近年自然災害での被害が大きくなっており想像を超えるものでした。

私たちは未来を担う子供や孫達により良い環境を残して行かなければなりません。その為に、水素エネルギー社会の早期実現に向けて、私自身は取り組んで行きたいと考えております。

水素エネルギー社会には多くのメリットがあります。

① 水や化合物として無尽蔵に存在

② ロケットを打ち上げ可能な大きなエネルギー

③ 発電や熱の利用も可能

④ CO2が全くでないクリーンなエネルギー

⑤ 水を電気分解し水素に変えることで、貯蔵が難しい電力課題を解決するエネルギー媒体

⑥ 液化して800倍にして運ぶことで送電ロス等も少ない効率的なエネルギーなどあります。

水素エネルギー社会の早期実現が出来れば、パリ協定で定められた温室ガスの削減目標(2030年までに13年比マイナス26%減)も達成可能ではないかとと考えております。

都筑区内でも、水素自動車を増やしたり燃料電池バスが運行出来るようにする為の定置式の水素ステーション、また大規模地震に備えて区内で地産地消が出来る水素発電設備他、水素エネルギーの関連施設の建設に取り組みたいと考えております。

質問①

そこで本市においては水素エネルギーを含めた再生可能エネルギーの普及促進についての重要性を市民に対して定期的に周知を行うことと考えますが、副市長の見解を伺います。

答弁①(副市長)

気候変動対策には脱炭素社会への移行が必要で、そのためには水素エネルギーを含めた再生可能エネルギーの活用が必要だと、市民の皆様もそういうことに関心を持ち、認識をしていると思いますので、私どももそうした認識や知識を行動に変えていくような取組をやらなければいけないと思っております。今年度から太陽光発電設備の導入や低炭素電力への切替えを促すキャンペーンを開始するなど、再生可能エネルギーの普及促進に向けた取組をこれからも幅広く行っていきたいと思います。また、横浜市自らもFCV、EVの導入や、市役所の再エネ100%化など、そうした取組を率先して進めまして、市民や事業者の皆様と一体となって、オールヨコハマでこうした普及に取り組んでいこうと、そういう機運を高めていきたいと思っています。

質問②

水素エネルギーを含めた再生可能エネルギーの普及や周知はできていると思われているのか副市長の肌感覚でいいので見解を伺いたい。

答弁②(副市長)

先ほども、この委員会で指摘されましたけれども、まだまだ数字として成果を達成することができていないというか、その途上にあると思っています。ですから、先ほど申し上げたとおり、肌感覚で大変恐縮ですけれども、市民の皆様は認識だとか知識だとか気づきだとか、子供たちの環境教育も進んできていますから、着実に進んでいると思っていますけれども、それを行動に変えていく、そうしたところにはまだまだ取組が必要だと思っています。

質問③

次に、本市においても導入されました燃料電池バスは、災害時の非常用電源に活用できることのみならず、環境に優しい車両であることから、引き続き燃料電池バスの導入における支援が必要と思いますが支援の状況について、環境保全部長に伺います。

答弁③(環境保全部長)

昨年9月に交通局が導入した燃料電池バス1台のリース費用のうち、通常のディーゼルバスを導入した場合の費用と比較した増額分を環境創造局で負担しています。

質問④

交通局への支援状況の答弁ありがとうございます。交通局と言えば、地下鉄の車両もありますが車両への導入検討をされているのかまた同じ常任委員会であります資源循環局のごみ収集車への導入検討をされているのか環境保全部長如何でしょうか。

答弁④(環境保全部長)

燃料電池の地下鉄車両やごみ収集車に関しては、車両の試作や試験運行が進められている段階と認識しています。引き続き、今後の技術開発や実用化の動向を把握していきます。

質問⑤

燃料電池バスの導入拡大に向けた促進の考え方について環境創造局長に伺います。

答弁⑤(局長答弁)

現在は、交通局の燃料電池バス、これは現時点では市内唯一の燃料電池バスとなるため、運行中の乗客等への普及啓発のほか、環境創造局と交通局が連携をいたしまして、様々なイベントで展示をする等々の活用をしながら、PR活動を今後とも積極的に行ってまいりたいと考えております。

質問⑥

答弁を聞いて質問をさせて頂きたいです。排気量の大きい大型トラックは、CO2の排出量でいうと車両全体の排出量の70%を占めるといわれています。各国の環境規制の達成には、実は大型トラック・バスの環境性能の大幅な向上が必須となると思いますが局長の見解を伺います。

答弁⑥(局長答弁)

環境に占めるインパクトの度合いというものは、通常の車に比べて、大型のバス、トラック、ダンプ等は大変大きいものがあるというのは先生のご指摘の通りでございます。そういったところに燃料電池の技術を導入していくということも効果的であろうとは思います。ただ、車両価格が非常に高いということもございますので、今後の普及拡大に向けては、様々なハードルもございますけど、今後幅広く検討はしていきたいと思います。

質問⑦

特に燃料電池バスが利用できる水素ステーションの新設及び既存設備の増設を行い燃料電池バスの対応等既存設備の増強を進めていくべきと考えますが、温暖化対策統括本部長の見解を伺います。

答弁⑦(統括本部長答弁)

交通局の燃料電池バスにつきましては、燃料電池バス向けに改造を行った横浜南水素ステーションで水素充填を行っております。先生からご指摘いただきましたように、FCバスを普及させるには、それに対応したステーション整備、その両方を両輪として進めていく必要があると認識しております。

質問⑧

燃料電池発電システムを横浜市役所新庁舎に設置しされました。これには都市ガスや天然ガスを改質して水素ガスが使われていると思います。使われている水素ガス等を利用し圧縮して水素ステーションを市役所内に作れるのではないかと私自身は思います。市役所内に水素ステーションを設置することについて、温暖化統括本部長はどのように思われているの見解を伺いたいです。

答弁⑧(統括本部長答弁)

新市庁舎で使っている燃料電池につきましては、基本的には新市庁舎の消費電力に充てていくということだと思います。基本的に市内のステーションの水素は、あのJXTGが石油から生成しているものでございますけれども、当然今後は、CO2フリー水素の使用量をだんだん増やしていく、そういう方向に向かって、頑張っていかなければならないと思っております。

埼玉県庁や愛知県庁や福岡県庁の敷地内には水素自動車に充填できる施設があるようですが、是非横浜市役所もそのような取り組みを実施して頂ければと思います。引き続き水素エネルギー社会の早期実現に向けて、次世代自動車の普及促進や事業者の取組支援を継続して頂くことをお願いし、次の風力発電の水素実証事業の今後の利活用の質問に移ります。

2.風力発電の水素実証事業の今後の利活用

再生可能エネルギーの利用促進や地球温暖化対策に資すると共に市民のお一人おひとりが具体的な行動を起こすきっかけとする事業として、また横浜のシンボルとして市民に親しまれる風車となるように風力発電施設の維持管理がされております。横浜市や川崎市や神奈川県や民間企業と共同で、CO2フリーな風力発電により製造した低炭素水素を燃料電池フォークリフトへ供給する実証事業をされており、この水素実証事業が延長されたと決算書に記載がありました。

質問⑨

そこで、どのような理由で、当初よりどれくらいの期間延長になったのか、副本部長に伺います。

答弁⑨(副本部長答弁)

この実証事業は、環境省から水素関連事業者6社への委託事業といたしまして、平成27年から4か年の予定で開始をされました。その中で、本市及び神奈川県、川崎市は協力自治体として参画をしてございます。低炭素水素のサプライチェーン構築を目指しまして、水素価格やCO2削減効果などについて様々な検証がこれまで行われてまいりましたが、環境省及びこの6社の事業者による協議が行われた結果、平成31年から令和2年度までの2年間の延長が判断されております。期間が延長となった本水素実証事業が2020年12月に終了し、翌年1月から設備の撤去を行うと伺いました。本事業には横浜市も参画されており、メリットやデメリットもわかり課題も共有されたと聞きました。

質問⑩

このような水素事業を広めるためや、水素のコストを下げるために横浜市としても今まで経験されたことも活かして積極的に利活用するべきと考えますが、温暖化対策統括本部長に見解を伺います。

答弁⑩(統括本部長答弁)

今回の実証事業では様々な検証を行いましたけれども、何といっても先生ご指摘のとおり、水素価格が大きな課題であることが確認できました。

水素は脱炭素化に向けて、非常に重要なエネルギーと認識しておりますので、今後も、より安価に水素を供給できるビジネスモデルが構築されるように、国や事業者と連携しながら、横浜市も積極的に取り組んでまいります。

3.再生可能エネルギーの促進強化

次に再生可能エネルギーの促進強化の質問をさせて頂きます。我々人類の進歩は、エネルギーの変革ともに進歩してきました。約50万年前、北京原人が火を使い始めたことが、最初のエネルギー革命といわれています。火を使えるようになったことにより、生活の利便性は向上しました。その後、18世紀になり、第二次エネルギー革命が起きます。それは、石炭を利用する蒸気エネルギーの出現です。これにより今まで手作業だったものの工業化が進み、大規模化、生産性の向上によりいわゆる産業革命へとつながり、物をより多く生産できる時代へとなりました。そして、第三次エネルギー革命は20世紀におこります。これは、石油と電気の登場です。石油は、工業製品の材料から車や船、飛行機の燃料、そして発電まで、我々の生活にはなくてはならない存在となっています。電気も同じくです。今、我々が快適に生活するためにも、企業が経済活動するためにも、これらは欠かせない存在となっています。しかし、これらの状況が近年になり、がらりと変わる様相が出てきました。石油を使った大量のエネルギー消費により、地球温暖化や環境破壊が進み、その石油の代替エネルギーと考えられていた原子力は2011年の原発事故を機に、その危険性から使用を危ぶまれるようになりました。そこで、期待されるようになったのが再生可能エネルギーです。これは、風力や太陽光、バイオマスといった自然エネルギーを主体としたものでありそれは、多岐にわたります。再生可能エネルギーのメリットとしては、環境にやさしいのはもちろんのことその多種多様な手法により場所に合わせた発電が出来るということもあります。今までは、水力発電にしても、火力発電にしても、原子力発電にしても、巨大な発電所を一か所作り膨大な電力を補う形でしたが、再生可能エネルギーによる発電はそうではありません。例えば、温泉地帯では、地熱、潮の満ち引きを利用した潮汐(ちょうせき)、その他、太陽光や風力などがあり、定在適所での設置が可能なのです。これは、ただ単に大型施設がいらないだけなく、2011年の時のような電力供給不足や北海道胆振東部地震の時のようなブラックアウトを防ぐことが出来るのではないのかと考えております。本市では青森県横浜町の再エネ電力を横浜市内へ供給開始されておりますが、この事業をもっと普及するためには再エネ電力の見える化が必要であると思います。

質問⑪

そこで本市の再エネ電力の見える化をどのようにしていくのか、企画調整部担当部長の見解を伺います。

答弁⑪(企画調整部担当部長)

電気を使う各需要家の皆さん使っている電力が、その再生可能エネルギーかどうか、またあるいは再生可能エネルギーの中でも横浜市が連携しております東北のどのような場所で作られた電気なのかどうか、こういったことを示すことで、その電気の付加価値が高まりまして、ある意味需要喚起にも一定の効果があるのではないかというふうに考えています。こういった実際に電気の産地を紐づける技術なども民間ベースで色々取組が進んでおりますので、そういったところとも連携して、また、市としても、こうした「電気の見える化」のメリットを伝えながら、再生可能エネルギーの拡大に努めてまいりたいと考えております。

質問⑫

電気のタッチパネル表示の検討されているのか

答弁⑫(企画調整部担当部長答弁)

市の中でも非常に大規模な電力を使っている立場として、市役所が率先垂範の観点から再生可能エネルギーを使っていく、これも普及啓発の観点からも非常に重要な取組であると考えております。こういった事実を、市民の皆様にわかりやすく伝えていく、この方法についても、引き続きご指摘も踏まえながらしっかりと考えていきたいと思います。

質問⑬

また、東北の都市と連携した事業の促進強化を行うためにどのようなことを取り組むのか、副市長に見解を伺います。

答弁⑬(副市長)

東北12市町村との関係につきましては、はじめたばかりといったところでございまして、いかに再生可能エネルギーに由来した、その電気を使っていただく方を増やすということにつきると思います。そのためには、やはり価格の問題がございます。まだまだ導入していただいた事業者の皆様は、工夫していただいているのですけれども、ある支店の一部だとか、オフィスの一部だとか全体の供給に至っておりません。ですから、再生可能エネルギーの必要性を引き続き訴えを続けていくとともに、電力供給がどういったものであるかというのを冒頭にご説明しましたけれども、市民の皆様あるいは事業者の皆様にどうご理解いただくか、そこのポイントをしっかりとやっていく、その際に、12市町村とのやりとり、この30年後、2050年を目指してゼロカーボンヨコハマを目指した取組の一つであるということを丁寧に説明していきたいと思っております。

4.下水道事業における温室効果ガス削減による持続可能な社会の構築

次の質問に移ります。都市における重要な社会基盤である下水道は、安全安心なサービスを提供するため休むことなく稼働しており、継続的に電力を消費しています。本市下水道事業における温室効果ガス排出量は、市役所全体の排出量の約20%を占めており、「横浜市地球温暖化対策実行計画」において、2013年度比で2030年度までに26%削減するという目標を掲げています。本市下水道事業では、これまでにもさまざまな温室効果ガス削減に取り組んでいますが、下水汚泥のエネルギーや資源の再生活用をしている、消化ガス発電と下水汚泥の燃料化についてお聞きします。

質問⑭

最初に、下水道資源を活用した消化ガス発電のこれまでの取組について、下水道施設部長に伺います。

答弁⑭(下水道施設部長答弁)

下水の汚泥処理の過程で発生する、消化ガスを用いて北部及び南部汚泥資源化センターで、建設当初より消化ガス発電システムを導入しています。これにより、年間約4千7百万キロワットアワーを発電しており、約1万6千世帯分の電力に相当します。 一層の再生可能エネルギーの利用拡大を図るため、発電設備の更新に合わせ、発電能力を増強し、温室効果ガスの更なる削減の取組を進めています。また、汚泥を利用しバイオ燃料として活用していると聞いています。循環型社会の構築、安定した下水汚泥処理、時代のニーズに合った有効利用を進めるとともに、社会情勢の変化に対応できる活用手法の多様化が必要です。

質問⑮

そこで、下水汚泥を活用した汚泥燃料化のこれまでの取組について、下水道施設部長に伺います。

答弁⑮(下水道施設部長答弁)

下水汚泥燃料化は、これまでの焼却に加え、下水汚泥を炭化することにより燃料化物を製造するもので、再生可能エネルギーとして、石炭などの化石燃料の代替として有効利用されています。南部汚泥資源化センターでは平成28年より、北部汚泥資源化センターでは平成31年より稼働し、年間約1万トンを製造しています。下水道資源を活用した温室効果ガス削減に取り組むなど効率的に事業を推進しており、また下水道資源を活用することは循環型社会の構築にも寄与する重要な取組にもなります。

特に本市では汚泥の集約処理を行っており、市内2か所に集められた下水汚泥は、非常に高い資源としてのポテンシャルを持っており、このような資源を有効活用した温室効果ガス削減へ向けた取組は、今後も強力に進めていただきたいと思います。次に、365日24時間休むことなく稼働している水再生センター等の下水道施設では、運転に伴う温室効果ガスが継続的に排出されています。そのため、運転により排出される温室効果ガスを、日々の業務の中で少しでも削減することも重要であると考えます。

質問⑯

そこで、下水道施設の運転における温室効果ガス削減の取組について、下水道施設部長に伺います。

答弁⑯(下水道施設部長答弁)

下水道施設の運転においては、これまでの取り組みに加え、新たな技術の導入や、よりきめ細かな運転制御の取組などを進めてきました。具体的には、気象データを活用した送風機制御の検証、新たな水質計器を活用した水処理制御の導入、処理水質と使用電力量の関係を見える化した運転、照明器具のLED化、水力発電実証実験の取組などにより、温室効果ガス削減に取り組みました。

質問⑰

答弁中にあった電力の見える化の具体的な取組について伺います。

答弁⑰(下水道施設部長答弁)

見える化の一つの例としましては、水再生センターで使用する電力と、例えば水質のデータであるとか、そういったものを、グラフ化する2軸管理という言い方をしておりますが、電力と処理の効果を対比して見えるようにする、このような取り組みを進めているところでございます。今後、下水道事業において、老朽化した設備の更新や浸水対策といった喫緊の課題に取り組みつつ、水再生センター等における良好な水処理と温室効果ガスの削減を両立しながら進めていく必要があります。

2030年における26%削減という目標達成に向けて残り10年となり、これまでの大小さまざまな温室効果ガス削減の取組に加えて、更なる計画的な取組が必要であると考えます。

質問⑱

そこで、温室効果ガスの2030年26%削減へ向けた今後の取組について、環境創造局長に伺います。

答弁⑱(局長答弁)

2021年度までに7%削減という短期目標に対して、消化ガス発電や汚泥燃料化といった取組により、2018年度に9%削減を達成しています。今後、温室効果ガスの排出量の大きい水処理過程において、使用電力の低減や新技術導入などあらゆる取組を進めることで、温室効果ガス26%削減という大きな目標達成に向けて引き続き、しっかり取り組んでいきます。

引き続き、新技術の導入などあらゆる手段を模索しながら、温室効果ガス削減による持続可能な社会の構築へ向けて、一丸となってがんばっていただきたいと思います。

5.下水道の整備による良好な水環境の創出

次に、良好な水環境の創出について伺います。

下水道の普及拡大により、河川や海の水質は改善したものの、首都圏臨海部と房総半島、三浦半島に囲まれ、外洋と水が入れ替わりにくいため、閉鎖性水域であると称される東京湾では、赤潮の発生や魚介類の大量死を招く青潮の発生が依然として問題となっています。

このような問題に対応するため、スライドをご覧下さい。本市の水再生センターでは、標準的な処理法に比べ水質改善に効果のある高度処理というものを導入していると伺っています。一枚目がこれまでの処理方法 2枚目が高度処理と図となっております。

質問⑲

そこで、水再生センターにおける高度処理の目的について、下水道計画調整部長に伺います。

答弁⑲(下水道計画調整部長答弁)

赤潮や青潮を引き起こす富栄養化の原因である窒素やリンの公共用水域への流入を削減するなど、良好な水環境を創出することを目的に、高度処理を導入してきています。特に閉鎖性水域である東京湾では、国や流域の関係自治体と密に連携しながら、取り組んでいます。

市内には11か所の水再生センターがあり、そのうち8か所の水再生センターが東京湾に下水処理水を放流していると伺いました。高度処理の導入は、日々の処理を継続しながら、順次進めているとのことですが、

質問⑳

横浜市の水再生センターにおける高度処理の導入状況について、下水道計画調整部長に伺います。

答弁⑳(下水道管路部長答弁)

高度処理の導入に当たっては、水処理設備を新たに更新する必要があることから、設備の老朽化による更新のタイミングと合わせ、順次高度処理化を進めています。8水再生センター全46系列の内、令和元年度末で6水再生センターの27系列に高度処理が導入されており、導入率は59パーセントとなっています。

山下公園周辺で開催される「世界トライアスロンシリーズ横浜大会」では、水泳競技が横浜港で開催されるなど、より一層の水質改善が期待されています。

国際都市として横浜の海が世界に誇れるよう、良好な水環境の実現に向け、高度処理の導入が進むことを期待して、次の質問に移ります。

6.地下工事での埋設物配管等の対応

次に地下工事での埋設物配管等の対応について伺います。

港北区で2か所での道路陥没事故では付近の地下で相鉄東急直通線のトンネル掘削工事が行われていたと聞いております。地下工事での埋設物配管等の対応が心配されていると思います。

質問㉑

そこで、地下に埋設されている下水道配管の埋設位置の測定は、深さに応じてどのように測定されているのか。またその測定精度や測定誤差について下水道管路部長に確認させてください。

大口径、中口径、小口径で違う場合は、それぞれ確認させてください。

答弁㉑(下水道管路部長答弁)

埋設位置が浅い口径の小さな下水道管につきましては、地表面から直接、下水道管の位置を測量しています。幹線や埋設深さが深くて地上から下水道管を掘れないような中大口径のものにつきましては、地上の基準点からマンホールの底に基準点を移しまして、そこの基準点から水平方向に中大口径のパイプの位置を測量しております。測量精度につきましては、測量法に基づく作業規定の準則というものがございまして、精度としては5ミリメートル以内ということにしており、口径の大小を問わず、誤差は殆どないという状況です。

質問㉒

実際の測定値と下水道台帳に記載されている値との誤差はあるのか。下水道管路部長に伺います。

答弁㉒(下水道管路部長答弁)

下水道工事が完成した際に測量を実施しておりまして、この測量結果を基に、正確な下水道管の情報を台帳に記載しております。施工時期が古い管きょについては、経年により、下水道の埋設位置が変化する可能性もございますので、下水道台帳に記載した内容と現在の位置がズレる場合もございます。

スライドをご覧ください。

これは国会でも資料提出されました金井汚染水幹線とシールドの離隔を表した図面です。

横浜市から提示された図面を基に設計をして離隔距離が約30cmというものです。

その後平成29年に現地調査された計画ではわずか3cmという報告があったと聞いております。誤差が生じていることになると思います。

質問㉓

下水道管と公共工事の設備の離隔がどれくらい離れたものに解析や協議を行うようにしているのか下水道管路部長に伺います。

答弁㉓(下水道管路部長)

個々のパイプの埋設位置、他事業者がどこにパイプを埋設するかということはそれぞれケースバイケースでございます。周辺の地盤状況、下水道管との離隔、施工方法を考慮して、他の事業者において下水道管への影響があると想定される場合は、私共と協議をいただくように、また、事業者において影響の解析を行っていただく、検証等を実施するように求めているところです。

質問㉔

令和2年7月に協議書の変更協議として横浜市に提出されて資料には縦段勾配の見直しで100cmとされて再協議と聞いております。一度30cmで協議されて再協議で100cmになったと聞いておりますが、70cmも離れて再協議されることになっております。明確な離隔基準が必要と思いますが見解を伺います。

答弁㉔(下水道管路部長)

近接する下水道管の太さ、深さもまちまちでございまして、例えば、このくらいの深さでこのくらいの大きさのものでこのくらい離れていれば影響があるといったものは、それぞれのパイプが埋設されている地盤状況も異なりますので、一律明確な基準というものはございません。その都度ご協議いただくという状況でございます。

質問㉕

施工中や施工後、実際の離隔距離が心配です。他工事で横浜市の下水道管が破損すると大変なことになります。施工中、施工後に実際の離隔距離はどのように確認しているのか下水道管路部長に伺います。

答弁㉕(下水道管路部長)

近接工事は様々でございまして、下水道管への影響を及ぼさないように、下水道管との離隔、変位の測定方法を協議の中であらかじめ打ち合わせをさせていただいております。日常的に計測を実施していただくように事業者に求めております。施工中の計測結果については、事業者から随時報告を受けるということもしております。近接施工が終わった後も、事業中は計測結果の報告を求めて、下水道管との離隔をその都度確認しているという状況でございます。

7.良好な大気環境の確保及び生活環境を確保するための騒音と振動の対策

次に、良好な大気・音環境の確保について伺います。

安全で安心な生活環境の実現に向けて、環境保全対策を進めることは大切なことと思います。市内の大気汚染や水質汚濁の状況を把握するため、監視センターでは環境測定を継続的に行っていると伺いました。測定結果の経年変化を見ると、大気や水の環境は、かつての状況から大幅に改善されています。水環境については、水再生センターにおける高度処理の導入について先程お聞きしたところです。

質問㉖

そこで、大気の改善に向けた現状の取組について、環境保全部長に伺います。

答弁㉖(環境保全部長)

固定発生源である工場、事業場に対して、法令等に基づく、届出審査や排ガス測定を伴う立入検査などの指導を行っています。

また、移動発生源対策として、排出ガスの基準を満たしていないディーゼル車の運行規制など、自動車の排出ガス対策にも取り組んでいます。

様々な環境改善の取組によって、横浜市の環境は改善されてきていますが、環境基準に適合していない項目もあると伺っています。特に、毎年「光化学スモッグ注意報」が発令されており、依然として、光化学オキシダントの改善に向けた課題が残っています。

質問㉗

そこで、今後、光化学オキシダント対策にどのように取り組んでいくのか、環境保全部長にお伺いします。

答弁㉗(環境保全部長)

光化学オキシダントは、自動車や工場からの排気ガスなどに含まれる窒素酸化物と、塗料やガソリンなどに含まれている揮発性の物質が、太陽からの紫外線を受けて化学反応を起こすことにより、発生すると考えられています。このため、光化学オキシダント発生の原因物質を排出する事業者に対して、法令等に基づく立入調査や排出指導を行うとともに、九都県市が連携して広域的な啓発活動などを推進しています。

また、騒音や振動に関することも生活する上で大変重要なことと思います。生活環境に関する苦情相談件数を見ると、騒音・振動に関する相談が多くなっています。市民が満足できる快適な生活環境を保つためには、市が騒音や振動の相談に対して、地域に寄り添って、適切に取り組んでいく必要があると考えています。

質問㉘

そこで、騒音や振動の相談に対する取組状況について、環境保全部長に伺います。

答弁㉘(環境保全部長)

事業場からの騒音や振動について相談を受けた場合は、速やかに現地調査を実施した上で、法令等に基づき事業者への指導や配慮要請を行っています。

また、法令等の規制対象となっていない、市民の日常生活に伴う騒音や振動については、当事者同士の話し合いなどによる解決に向けて、騒音計や振動計の貸出しや、測定結果に関する相談対応などを行っています。

都筑区をはじめ、郊外部に立地する残土置き場での屋外作業による騒音や振動についても、地域の大きな課題となっている場合もあり、安全で安心な生活環境を確保するために、解決していく必要があるものと考えています。

質問㉙

そこで、屋外作業の騒音や振動に関する相談に対して解決する方法はどのようなことを考えていられるのか、環境保全部長に見解を伺います。

答弁㉙(環境保全部長)

屋外作業による騒音や振動について相談を受けた場合は、現地調査を行った上で、必要に応じて測定を行い、条例に定める判断基準をもとに、公害の発生状況を判断します。判断基準を超過している場合は、塀の設置などの防音対策や、低騒音型の機器や車両の導入、作業時間や作業方法などについて改善措置を講じるよう、事業者を指導します。なお、基準を超過していない場合においても、騒音等の相談を受けていることを事業者に伝え、騒音や振動の低減に配慮するよう要請し、解決を図っています。

引き続き、良好な生活環境の確保に向け、継続した取組の推進をお願いし、次の質問に移ります。

8.横浜市発注の残土処理

最後に建設発生土対策について伺います。本市公共工事が発生する建設発生土の安定的かつ継続的な処理を目的に建設発生土対策事業を実施されております。

また建設発生土の広域的な利用を推進し、他都市への搬出事業も継続されております。

質問㉚

そこで建設発生土の発生量と再利用状況等の調査方法について、政策調整部長に伺います。

答弁㉚(政策調整部長)

建設発生土の発生量と再利用状況等の調査方法については、本市の工事発注部署へヒアリング調査を行い集計しました。

質問㉛

調査方法はヒアリングだけか

答弁㉛(政策調整部長)

書式等で提出してもらっています。

質問㉜

調査の誤差は無いのか

答弁㉜(政策調整部長)申請は現場ごとに増減しているが、全体では大枠で誤差はありません。

次に建設発生土の広域的な利用を推進されているので、中間仮置き場も利用されていると思います。

質問㉝

そこで中間仮置き場等への搬入・搬出についても把握すべきと考えるが、政策調整部長に見解を伺います。

答弁㉝(政策調整部長)

本市が発注の公共工事の建設発生土については、 状況に応じた処分地を指定し対処しています。環境創造局では、最終処分に関する処分先や処分量など全体を把握しています。また、仮置き場が必要な公共工事においては、各局の工事ごとに請負事業者と本市監督員が施工計画書等にて確認をしています。

これで質問を終わらせて頂きます。引き続きかけがえのない環境を未来へつないで頂きたいと思います。引き続き市民の皆様の安全と安心な生活環境を守るために把握に努めて頂きたいと思います。

夏のインターンシップ活動

今回は初のインターン生からの投稿です。

今年の8月も35度を超える猛暑が続きました。まずは残暑のお見舞い申し上げます。

私たちインターン生は、8、9月の2ヶ月間、NPO法人ドットジェイピーさんの仲介のもと、中谷一馬衆議院議員、菅原神奈川県議会議員と合同でインターシップ活動をさせて頂いております。

事務所の外での活動としては、議員さんや事務所のスタッフさんと一緒にローラ活動をさせていただきたり、駅でビラ配りをさせていただいています。事務所内の活動としてはビラの組み立てや外活動のための地図作り、事務作業の手伝いをさせて頂いています。さらに予算概要の資料を読んで質問をさせて頂きました。

いくつかの活動について具体的に紹介致します。

ローラー活動では、はじめは緊張し、堅くなってしまったインターン生が多かったです。しかし、ふじいさんをはじめとした事務所の皆さんにアドバイスをもらい、回数を重ねるうちに、どうすればわかりやすく伝えることができるのか、お相手の方に自分たちどう映っているのかなどを考え、試行錯誤を重ねて活動しております。そうしていく中で地元の方々とお話させて頂いたり、ポスターを張らせて頂いたりしました。

暑い夏の中、マスクやフェイスシールドをつけて外で活動することは大変でしたが、普段接することのない年代の方々とコミュニケーションをする貴重な経験となっています。

その他の外での活動では様々な駅でビラ配りをさせて頂いています。ビラ配りは朝や休日の昼間など複数の時間帯で行いました。どちらにも参加したインターン生の話では時間帯が異なると、有権者の年代やビラ配りに対する反応も異なったとのことでした。こちらも気力や体力を必要とする活動ですので、たくさん行うのは大変です。しかしいろんな方に知って頂くには地道な活動を続けていくことが大切だと改めて感じました。

また私たちは朝の1時間や空いた隙間時間にディスカッションも行っています。事務所のスタッフさんからお題を出してもらい、それについて具体的な結論を出し、最後にはアドバイスももらいます。最近では、NPO法人ドットジェイピーさん主催で9月に行われる未来国に向け、準備しています。新たな政策を考えるには発想力だけでなく、予算面なども考慮しないといけないため、政治の難しさを実感させられています。

最後にインターシップが半分過ぎての学生からの感想を紹介致します。

K.Cさん 大学4年(女)

社会人になる前に政治を内側からみておきたいと思いインターシップ参加を決めました。そのため、内閣委員会の傍聴は特に印象的でした。テレビではなく生で問答を拝見し、政治が実際に行われている様子を垣間見れたため、大変貴重な経験となりました。

インターシップを通じては議員の方、有権者の方々、スタッフの方々、インターン生の仲間など老若男女関わらず多くの人と話し、付き合う中で人との関わり方について関心を抱くようになりました。特に初対面の方々と話をする際は漠然と過ごすのではなく、限られた時間内で如何にすれば親交を深められるか等々戦略的に考えることができるようになりました。

そのため、引き続きコミュニケーションの幅を広げることに注力します。具体的にはローラー活動において、短時間の中でお会いする方々に親しみを抱いて頂けるようになるのが目標です。

インターン後半も様々なことに対し積極的かつ貪欲に取り組み、今後の人生の糧となる期間を過ごせるよう励みます。

K.Aさん 大学2年(女)

私は大学で政治を勉強していることもあり、政治の実際の様子を見てみたいと思い参加を決めました。インターンでは主に事務所内の作業をしていますが、自分が中心となって計画をするという機会を頂きました。初めは計画の仕方が不十分でしたが、事務所の方にアドバイスをいただきながら、実行するには何が必要か、限られた時間をいかに有効に使うかなどを考えました。ここで学んだことは社会人になった時に何かを企画、実行する際に役立てたいです。

今後は、計画を実行するため、他の人にお願いする際に的確に伝えられるようになりたいです。残りのインターンでは、さらに成長できるように頑張ります。

M.Sさん 大学2年(女)

政治についての知識が全く無く、自分の意見を言えるようになりたいと思い、この議員インターンシップをやろうと思いました。ローラー活動というもの自体初めて知った上に、知らない家のインターホンを鳴らすのは緊張しましたが、いかに印象良く話すか、などコミュニケーション能力がつき、成長できたかと思います。今後はローラー活動などで、より良い印象を与えられるようになるよう努め、それに加え、今進めている事務所独自のインターンシップの案にも尽力していこうと思います。

M.Rさん 大学2年(女)

私は友人の紹介でこのインターンを知り、これまで知ろうとしてこなかった政治について勉強してみたいと思って参加しました。実際に地元活動のお手伝いをさせてもらったりして、政治家のお仕事は、忙しいスケジュールの中、地道な努力の積み重ねが多いことに驚きました。また、色々な方のお話を聞くなかで、相手に合わせてコミュニケーションを取ることの大切さと難しさを実感し、その力をもっと磨きたいと思いました。残りの期間、この環境だからこそできることや話せる人から、なるべく多くのことを吸収できるように、より挑戦的な行動を心がけていきたいです。

N.Yさん 大学1年(女)

私は大学で政治学を専攻しているということもあって、政治や社会のことについて現場から学びたいと思い、インターンシップに参加しました。

印象に残ったのは、議員の方そしてそれを支える方々が、有権者の声を政治に届けるために地道な活動を沢山なさっているということです。有効な施策に繋げるために、自分の理想を一方的に主張するのではなく、相手との対話を粘り強く重ねていく。これは普段私たちが、異なる意見のある中で物事を進めていく際にも重要な事だと思います。

また、政治について気軽に話せる環境で働くことができたのは、とても楽しく、貴重な機会でした。

T.Hさん 大学1年(女)

このインターンシップには、

同じ大学の先輩に誘われて興味を持ったので参加しようと思いました。

インターンシップを通して、議員さんは毎日とっても忙しいんだなと身をもって感じました。また、何かを変えるためには、まずは人を変えなきゃいけないということを学びました。

地域を訪問する時には数を集めるためじゃなく、同志を集めるためにどうすれば良いのかを具体的に考えて行動していきたいです。

最後に有権者が投票するということ自体の大切さを改めて感じました。

T.Yさん 大学1年(男)

インターンを始めた動機は、友人から誘われたことと自分の興味のあった教育の分野について知る良い機会だと思ったからです。

印象に残ったことは、ふじい議員と一緒に地域の方のお宅を訪問した時、ふじい議員が住民の方に用件や伝えたい内容を簡潔に分かりやすく伝えていたことです。

学んだことは、色々な方のお宅に訪問することでどの様にしたら自分の印象を良く見せることが出来るのか、どの様にしたら相手が心を開いてくれるのかを知ることができたことです。

今後頑張りたいことは、ふじい議員の様に自分の伝えたい内容を相手に簡潔に分かりやすく伝えられるようになることです。

S.Yさん 大学1年(男)

私がこのインターンシップを始めた理由は、友人に勧められたからでした。しかし活動をしていくうちに様々なやりがいを見つけることが出来ました。特に自分の成長を感じられるときにやりがいを感じています。最後に、これからの残り1ヶ月のインターンを有意義に過ごして行きたいと思います。

Y.Tさん 大学1年(男)

友人の勧めで応募したインターンでした。初日にふじい議員が専門かつ前職でもある水素エネルギー関連の展望について熱弁されていて、議員の方も各々の核となる志を強く持たれているのだなと感じ、そこが印象的でした。

このインターンを通じて、政治は身近に根ざしているのだということを理解でき、有権者としての自覚を得ることに繋がったと思います。

インターン後半戦は、自己研鑽と若者の政治に対する意識に訴えかける事を目標としたいです。

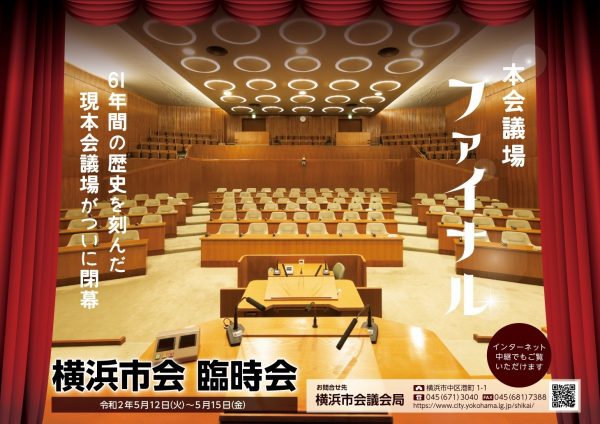

第1回市会臨時会報告~新型コロナ対策補正予算を審議~

新型コロナウイルス感染症で亡くなられた方々に謹んでお悔やみ申し上げます。また、罹患された方々および関係者の方々に、心からお見舞い申し上げますとともに、一日も早い快復をお祈り申し上げます。最前線で市民の健康福祉に貢献してくださっている医療従事者、介護や保育の現場の皆様、配送や食料品の供給など、市民生活を支えてくださる皆さま、感染拡大防止に努めていただいている市民の皆様、事業者の皆様に心から感謝申し上げます。

第1回市会臨時会報告~新型コロナ対策補正予算を審議~

新庁舎移転のため61年の歴史を刻んだ現本会議場最後の議会となりました。横浜の発展のため闊達な議論が繰り広げられたこの本会議場に心より感謝申し上げます。ソーシャルディスタンスを確保するため半数の議員が議場から退出し質疑は控室で傍聴。採決のみ全員出席しました。

今臨時会(5月12日から15日まで開催)では新型コロナウイルス感染症への対策として、こども青少年・教育委員会では、市立学校における1人1台のタブレット端末の整備事業などの感染拡大防止対策と医療提供体制の整備事業に145億円他最終の常任委員会の審議に出席しました。本会議では、医療機関への助成や、PCR検査検体採取場の設置、特別定額給付金や子育て世帯への臨時特別給付金の給付事業、生活困窮者への住居確保給付金など市民生活の支援事業に3845億円、中小企業制度融資や商店街の支援など企業・事業活動の支援事業に計上された1752億円の補正予算について採決が行われ、全会一致で可決しました。補正額は過去最大規模の5743億6700万円となりました。

市民の安心・安全のために新型コロナウイルス感染症対策の強化を

5月12日 本会議

Q:立憲国民フォーラム代表しての議案関連質疑(戸塚区選出:坂本勝司議員)

A:市長答弁

A1:教育長答弁

①特別定額給付金給付事業について

Q 市民が一番気にしている給付金について、混乱せずに申請できるような対策を講じるべき

A 申請手順や注意事項などの必要な情報を、ウェブサイト、LINEやツイッターなどのSNS、「広報よこはま」など、様々な手段を活用して広報していきます。また、5月18日には、給付金に特化したコールセンターを設置します。

②補正予算案における財源確保について

Q 感染症対策に万全を期すための本市の財源確保策は

A 国からの創生臨時交付金は、感染症対策を実施していく上で十分な額ではありません。したがって指定都市市長会として、また、本市独自でも国に対して強く要望していきます。また、市民生活や市内経済に支障をきたさない範囲で、経費の減額や見直し等により、財源を確保していきます。

③PCR検査強化事業について

Q 市民が安心して検査を受けられる、簡易検体採取所の仕組みは

A 自家用車等で来場が可能な方を対象とし、主治医と市医師会が調整し、予約の上、検体を採取します。陽性の場合は、お住まいの区の職員がその後の対応にあたります。なお、自家用車が手配できない方の搬送支援等についても検討してまいります。

Q ルートが2つできれば、当然、検体数は増えます。その検体を確実に検査しなければ意味がありません。検査人数が増えても、確実に検査が可能なのかA 市内でPCR検査が可能な民間検査機関で相当数、検査が可能と確認しております。今回、検査人数が増えても十分対応可能と考えております。また、市衛生研究所は2台増設して、検査体制を拡充して取り組みます。

④感染症対策物資の調達について

Q 横浜市がマスクや防護服等の感染症対策物資を確保できているのか、本市の状況について不安に思っている市民もいるのではないでしょうか。本市が感染症対策物資を確保した情報について、積極的に発信していくべき

A これまでも上海事務所を通じ130万枚のマスク確保など情報発信してまいりました。また、市内企業や個人からのご寄附も本市ホームページで公表しています。防護服は、5月中旬に50万枚が入荷する予定、医療用のサージカルマスクは5月中下旬に627万枚が入る予定です。引き続き、積極的に情報発信します。

⑤保育所等における感染症拡大防止対策事業について

Q 本市の保育施策に大きく貢献されている認可外保育施設の経営を支えるために、登園自粛による保育料返還等に伴い運営費を支援すべき

A 認可外保育施設は、利用料金や保育内容等を任意で設定しているため、認可保育所と同様の支援は困難ですが、国等の各種給付金や経営相談や融資制度等の対象となる場合がございますので、ご相談いただきたいと考えております。

⑥横浜市立大学における検査キット研究開発・実用化支援事業について

Q 感染症の患者が増加し、緊急事態宣言が出され、生活や仕事に制約がある中、医療従事者など現場で働かれている方々のみならず、多くの市民、国民が期待する技術ではないでしょうか。抗体検査の研究開発の進捗状況は

A 現時点(5月12日)では、世界でも例がない、新型コロナウイルスの感染だけを、簡単な操作で検出できる基礎的技術が確立できた段階です。今後は実用化の段階に入り、企業との共同開発により、血液1滴で迅速かつ簡易に検出できるキットの研究開発を加速化してまいります。

Q 抗体検査の精度が十分に検証されていないことなどが懸念されています。検査キットが医療現場などで使用できる精度になるよう、支援していく必要があると思います。抗体検査キット実用化への見込みは

A 共同開発している企業から、試作キットが5月中に販売される予定です。その後、臨床試験を経て承認申請につなげ、企業による量産化を目指します。世界に類を見ない精度の高い検査キットの完成を期待しています。

⑦市立学校におけるICT環境整備事業について(答弁は教育長)

Q 本年度中に小・中学校の全児童生徒1人1台端末などの整備費用が計上されましたが、本年度1年間に整備する端末数が、27万台以上と膨大な数となっています。端末は令和2年度中に全て調達は可能か

A1:27万台を超える膨大な数であり、他の自治体も同様に調達を進めるため、難しいが、令和2年度内で調達できるよう、努力してまいります。

Q 児童生徒1人1台端末を整備しても、実際に授業に使うには、様々なソフトウェアやインターネットを介して提供されるサービスなどを利用することになると思います。授業で使うソフトウェアの整備は

A1:文部科学省が提示する端末には3種類ありますが、いずれも当面は、無償のソフトウェア及びサービスの利用が可能となっております。学校のニーズに合わせて有償のものの利用も費用対効果を踏まえて検討してまいります。

Q より学習効果を高めるコンテンツにするために双方向でのオンライン授業の実現可能性は

A1:全校でのオンライン授業は、学校側のネット回線の容量がネックとなり実施できませんでした。そこで、今回の休校措置の中では、委託企業のサーバーを使いインターネットによる動画配信を行うことといたしました。今後、1人1台端末の実現やネットワーク環境の整備を進めることで、双方向のオンライン授業も実現していきたいと考えております。

⑧児童虐待・DV対策広報事業について

Q 緊急事態宣言下では、日頃の家庭内での接触が多く、電話すら出来ない状況も考えられることから、SNS、QRコードなどの活用で少しの動作にてSOSが発信出来るような仕組みも必要になっていると感じます。広報はインターネットを活用し、支援が必要な方が容易につながる仕組みを構築すべき

A よこはま子ども虐待ホットラインで24時間365日の電話相談を受け付けているほか、市のホームページやツイッター等で、相談先の周知を行っています。現在、県と政令指定都市で、インターネットを活用し、若い世代も気軽に相談ができる仕組みの構築について、検討を進めています。一日も早く実現するよう全力を尽くしてまいります。

⑨新型コロナウイルス感染症対応資金繰り支援事業について

Q 新たに始まる融資を受けようと、更に多くの事業者からの認定申請があるものと考えます。増加が見込まれる認定申請に向けた本市の対応は

A いわゆる「三密」を回避し、スピーディーに対応していくため、事業者の方が、認定の申請から審査までをWeb上で行うことができるシステムを導入します。また、申請窓口を横浜情報文化センターへ移転し広さを確保いたします。「横浜市緊急融資認定センター」として機能強化し、増加が見込まれる認定申請に対応してまいります。

Q この度創設する「横浜市新型コロナウイルス感染症対応資金」は、取扱金融機関を通じて事業者が負担した利子を補給することを想定していると聞いており、これまで以上に金融機関と一緒になって、市内中小企業の資金繰りをお支えしていく必要がある、と私は考えます。金融機関との連携内容は

A 金融機関には、5月1日から事業者の皆様からの相談を受け付けていただいています。また、セーフティネット保証等の認定申請を金融機関が取りまとめ、代行していただくことで、事業者の皆様のご負担を軽減するなど、これまでにない一歩踏み込んだ連携を行っています。

⑩新型コロナウイルス感染症対応商店街等活動支援事業について

Q 今回、市では、市民生活を支える商店街に対して、持続的な活動を支援するため、一時金を交付するとのことです。交付する一時金は、各店舗に配付することを前提としておらず、商店街ごとに使い道を決めるとのことですが、店舗ではなく商店街に交付する理由は

A 商店街からは、「ニーズに即した、使途が選択できる支援金を交付して欲しい」と強いご希望をいただき、地域コミュニティの核として、重要な役割を果たしている商店街に一時金を交付するものです。

Q 地域の皆さんの身近な買い物の場であり、地域コミュニティの中心である商店街が、苦しんでいる店舗の救済も含めて、どのようにこの一時金を使うかが重要になります。想定している一時金の使途は

A マスク、アルコールなどの衛生用品の購入や、テイクアウトやデリバリー事業にかかる経費のほか、施設整備、商品券の販売、収束期におけるイベントや割引セールの実施など、幅広い用途にご利用いただきたいと考えています。

⑪市内観光・MICE関連事業者緊急支援事業について

Q 今回、大きな影響があり厳しい状況にある横浜の観光・MICEを支えてくださる市内の事業者を対象に事業を新設したことは評価でき、効果を期待しているところです。事業の取組内容及び狙いは

A この危機的状況においても、市内事業者が、事業を継続するためのオンライン販売などの新たな取組や、収束後を見据えた広報・プロモーションなどの誘客促進のための事業を支援します。

横浜市ホームページ新型コロナウイルス関連情報特設ページをご覧ください。またお困りごとや私ふじい芳明がお役に立てることやお手伝い出来ることがございました是非対応させて頂きたいです。お気軽にお問い合わせ下さい。

<ふじい芳明政務活動事務所>

〒224-0003 横浜市都筑区中川中央1-33-4-1階

TEL : 045-479-2035 FAX : 045-479-2935

MAIL:info@yosseifujii.jp